清明雨上,四月的风像一声声未尽的叹息。我们站在2025年的清明,回望过去的365个日夜——那些曾照亮中国科学长空的星辰,一颗接一颗地隐入苍穹。他们带走了一个时代的智慧,但在我们心中留下永不熄灭的光。

科学家的生命,从来不是简单的生卒纪年。他们的年华刻在卫星轨道上,藏在分子结构里,融进麦浪翻滚的田野中。那些曾以生命为炬照亮人类未知长夜的科学家们,此刻正化作春泥,护佑着无数正在破土的新芽。

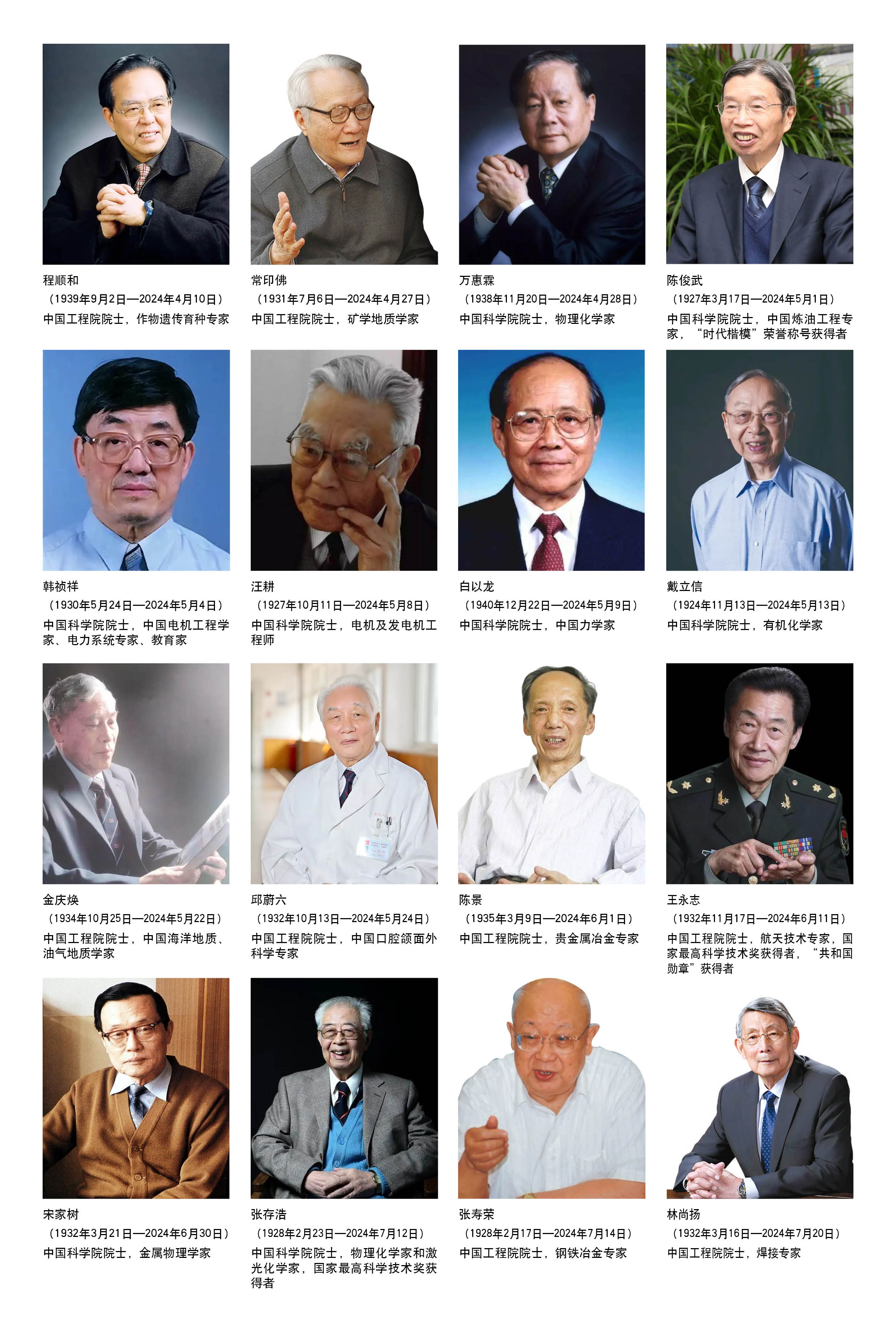

有“南方麦王”之称的程顺和院士,一生都在回答“中国人如何吃饱”的命题。他常说:“麦子不会说谎,你付出多少,土地就还你多少。”如今,他化作了一粒种子,深眠在曾经哺育他的大地之下。

在南海之滨,金庆焕院士的勘探图纸永远定格在人们的记忆中。他毕生探寻海底油气的奥秘,作为第一批研究可燃冰的科学家,他曾说:“海洋是国家的聚宝盆,更是未来的希望。”如今,浪花依旧拍打着钻井平台,仿佛在重复他的叮咛。

王永志院士的离去,让中国航天少了一双凝视宇宙的眼睛。从“神舟一号”到空间站建成,他自己曾说“一生干了3件事,3件事干了一生”——研制导弹、送卫星上天、送中国人进入太空。“我们的目标是星辰大海”,这句誓言已成星河间的回响。

周光召院士——这位“两弹一星”的功勋者,从核武器理论设计到推动基础科学研究,用一生诠释了“干惊天动地事,做隐姓埋名人”的具体含义。他留下的公式,仍在计算着民族自强的轨迹。

清明回望,他们的背影正化作山河表里。追思不是结局的挽歌,而是新一代启程的号角。你们看呐:

——邢球痕院士研制的固体火箭,仍在托举新一代航天器升空;

——邱蔚六院士创下的颌面外科术式,每天仍在拯救患者的微笑;

——白以龙院士的力学理论,继续支撑着大国重器的脊梁;

——黄旭华院士设计的“深海长鲸”,仍在无声处守护万家灯火的安宁。

春山可望,草木蔓发。愿每一颗科学星辰陨落之处,都有万顷春晖破晓而来。

来源: 科学中国人

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科学中国人

科学中国人