在距离地球10亿光年的室女座星系团中,一个巨型椭圆星系正悄然步入生命的暮年。它不再孕育新的恒星,曾经活跃的星际气体逐渐消散,中心的超大质量黑洞却在持续吞噬物质,释放出足以匹敌千亿恒星的能量。2024年,南京大学王涛教授团队通过分析近邻星系的观测数据,首次揭示了这种宇宙级"生死调控"的核心机制——黑洞通过控制星系的冷气体储备,决定了宿主星系是朝气蓬勃的"恒星摇篮"还是寂静凋零的"宇宙坟场"。

在宇宙演化的宏大叙事中,星系的生命周期始终是未解之谜。像银河系这样的螺旋星系,每年能形成数颗新恒星,而椭圆星系却几乎完全停止了恒星形成。天文学家发现,这种转变的关键在于冷气体的消耗——当星系耗尽了恒星形成所需的氢和氦等原材料,便会进入"死亡"状态。但究竟是什么力量在调控冷气体的储量?自上世纪70年代起,科学家就推测星系中心的超大质量黑洞可能扮演着关键角色,但其作用机制始终缺乏直接证据。

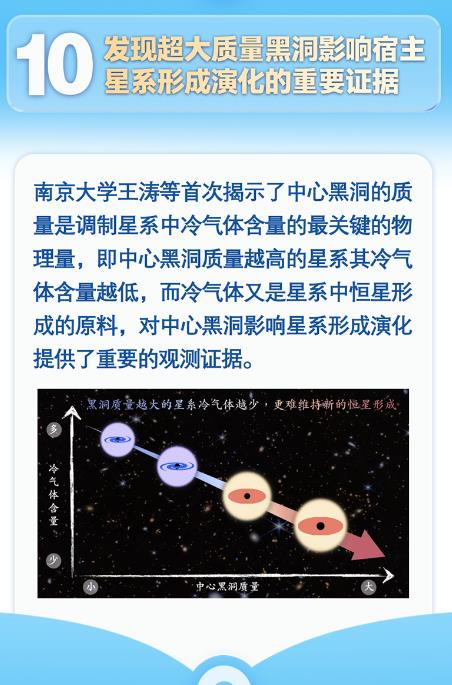

王涛团队另辟蹊径,将目光投向原子氢气体的分布。这种冷气体的主要成分,如同宇宙中的"建筑材料",其丰度直接决定了恒星诞生的速率。通过整合国际上多个望远镜的观测数据,研究人员发现了一个惊人的规律:星系中心黑洞的质量越大,其原子氢含量就越低。在质量超过太阳百亿倍的黑洞周围,冷气体储量甚至不足银河系的十分之一。这种负相关关系在不同类型、不同演化阶段的星系中普遍存在,表明黑洞质量是调控冷气体的核心变量。

进一步分析显示,黑洞的影响并非通过直接吞噬冷气体实现,而是通过能量反馈机制间接发挥作用。当黑洞吞噬物质时,会释放出强烈的辐射和高速粒子流,这些能量如同宇宙中的"鼓风机",将星系外围的气体加热并吹散,阻止其冷却形成恒星。这种"釜底抽薪"的策略,使得冷气体无法持续补充,最终导致恒星形成的枯竭。这一机制解释了为何椭圆星系普遍拥有超大质量黑洞——它们正是通过这种能量反馈完成了从"生"到"死"的转变。

这项发表在《自然》杂志的研究,不仅验证了半个世纪的理论猜想,更开启了星系演化研究的新篇章。传统观点认为,星系的生死取决于内部的恒星形成效率,而新发现表明,黑洞的能量输出才是幕后的主导力量。这就好比交响乐团的指挥家,黑洞通过精准调控冷气体的"音符",决定了星系演化的旋律走向。

在技术层面,团队通过构建跨波长的观测模型,成功排除了星际尘埃、暗物质等干扰因素。他们发现,即使在控制了星系质量、环境等变量后,黑洞质量与冷气体的相关性依然显著。这种严谨的数据分析,为理论模型提供了坚实的观测基础。

未来,随着FAST和SKA等新一代射电望远镜的投入使用,科学家将能够更深入地追溯宇宙早期的星系演化史。王涛团队计划利用这些设备,研究更远距离、更小质量的星系,验证冷气体-黑洞质量关系的普适性。这些探索不仅关乎星系的命运,更将为理解宇宙结构的形成提供关键线索。

当我们仰望星空,那些闪烁的星系不仅是天体的集合,更是宇宙演化的见证者。南大团队的发现,让我们看到了黑洞在这场宏大戏剧中的隐秘角色。从调控冷气体到影响恒星形成,从近邻星系到遥远宇宙,这些宇宙级的"生死判官"正以其独特的方式,书写着宇宙的壮丽诗篇。随着研究的深入,人类或将揭开更多宇宙奥秘,在探索星系演化的道路上,迈出更坚实的步伐。

来源: 桂粤科普

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

桂粤科普

桂粤科普