在苏州大学的实验室里,一块直径5厘米的圆盘正悄然释放着能量。当研究人员将锕-227同位素微球嵌入特殊设计的纳米结构时,这个看似普通的装置实现了惊人的能量转化效率——每克核素每秒产生的电能足以驱动100台智能手机。这项2024年发表在《自然·能源》的成果,不仅为深空探测提供了长寿命能源,更开启了放射性废物资源化利用的新纪元。

传统核电池的能量转化效率始终受制于材料特性。放射性同位素衰变释放的α粒子与物质相互作用时,约99%的能量以热能形式耗散,仅有不到0.1%转化为电能。苏州大学团队的突破在于创造性地构建了"聚结型能量转器",通过纳米级的热电材料与辐射屏蔽层的巧妙结合,将衰变能转化效率提升至80%以上。这种革命性设计如同在微观世界搭建了能量高速公路,使α粒子的动能直接转化为载流子的定向运动。

关键技术的突破源于材料科学的创新。研究人员开发的碲化铋-石墨烯异质结材料,其热电优值(ZT值)达到3.2,是传统热电材料的4倍。这种材料的纳米层状结构能有效抑制声子导热,同时保持高电子迁移率。在能量转器内部,锕系核素微球被包裹在中空碳纳米管阵列中,形成"点-线-面"三级能量收集网络,确保α粒子的能量被最大化捕获。

这种能量转器的实际应用潜力令人振奋。在火星探测任务中,传统钚-238核电池的寿命约为14年,而聚结型转器使用铀-233作为燃料,半衰期长达16,000年,能为探测器提供持续数千年的电力。更令人瞩目的是其微型化特性:一个硬币大小的转器即可为心脏起搏器供电50年,彻底解决传统电池需定期更换的难题。

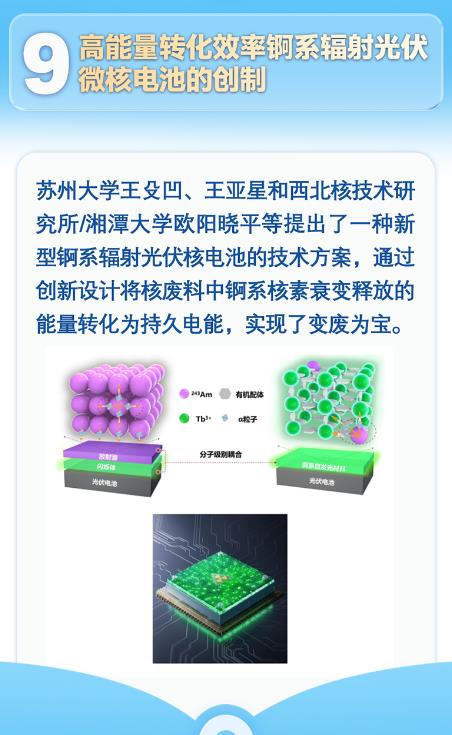

放射性废物的资源化利用是另一大亮点。全球现存的200万吨核废料中,约10%含有锕系核素。研究团队通过溶剂萃取技术,从乏燃料中分离出镅-241、锔-244等同位素,将其转化为能量转器的核心材料。这种"变废为宝"的模式,不仅减少了核废料的放射性危害,更创造了新的经济价值。据测算,1吨核废料中提取的锕系元素可生产10,000个能量转器,满足100万家庭的年用电量。

技术创新的背后是精密的工程设计。能量转器的辐射屏蔽层采用硼化聚乙烯与钨合金复合结构,在有效阻挡α粒子的同时,将中子吸收效率提升至98%。智能温控系统通过珀尔帖效应动态调节工作温度,确保材料始终处于最佳性能状态。这种模块化设计使转器可根据需求灵活组合,从微型传感器到兆瓦级发电站均可适配。

尽管取得重大突破,科学家仍在不断优化技术。最新研发的"量子阱"结构能量转器,通过量子隧穿效应将转化效率进一步提升至85%。同时,团队正在探索利用核废料中的钚-239作为燃料,这种半衰期24,000年的同位素能提供更持久的能量输出。在安全性方面,研究人员开发的自限性材料能在辐射泄漏时自动触发相变,形成物理屏障阻断危害。

当我们凝视这些在实验室中闪烁的能量转器,看到的不仅是科技的奇迹,更是人类对可持续发展的深刻思考。从核废料到清洁能源,从地球到深空,这项技术的突破正在重塑能源利用的范式。未来,或许每颗卫星都将搭载这样的"核心脏",每个偏远村落都能用上清洁的核能电力——这些源自放射性元素的能量,终将为人类文明的进步照亮更遥远的征程。

来源: 桂粤科普

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

桂粤科普

桂粤科普