中国橡胶——荆棘丛中拓荒路

海南大学海卫士志愿服务队 刘璇

指导老师:饶颖芝(海南大学热带农林学院)

我们从小就被教育“一粥一饭,当思来之不易”,那你可曾知道,我们踏在脚下的舒适鞋垫,收在腰间的便利松紧带,扎在发上的各式皮筋……一件件看似微不足道的小物件,却是数十万拓荒大军南下,并为之不懈努力的成果。归根结底,是因为它们的原材料,战略大宗物资——橡胶。

图 1 橡胶的应用非常广泛

在如今的南方沿海地区,橡胶树遍地可见,但鲜为人知的是,一百多年前,中国并没有橡胶树。部分西方学者曾认为,中国土地幅员辽阔却没有一寸适宜橡胶生长,因为天然橡胶对温度、湿度、土壤、风力等的要求都极高,传统种植区仅在南北纬十度之间。

1904年,云南德宏自治州的土司刀安仁从新加坡购回橡胶树苗八千余株,种植在盈江县凤凰山。虽然因战乱和管理不善等现仅存活了一株,但有学者认为,这标志着中国人民勇斗自然种植橡胶树的历史正式开始,这棵仅剩的独苗也被尊为“中国橡胶母树”。1906年,乐会县南盈村(今琼海市博鳌镇朝阳墟南盈村)旅居马来西亚的华侨何麟书避开阻挠、冒险从南洋一带引进了四千橡胶树苗,靠脚丈量挖穴,凭手作尺植胶,历经艰难险阻,终于在乐会县会山创办了中国第一个橡胶园——琼安胶园。现如今,琼安胶园内有一棵百年“橡胶王”,便是当年种下的几千株橡胶树之一。在那个年代,橡胶母树和胶籽都极为珍贵,有“一粒种子堪比一两黄金”之说,收集种子的人们彻夜不眠守在树下,听到胶果炸裂声便赶紧去拾取。这些凝聚着众人心血的种子不仅在海南扎根,还传播到广东、广西、福建、云南等地,为之后新中国创造在北纬18度到24度大面积种植橡胶的奇迹奠定了基础。

图 2中国橡胶母树

图 3 橡胶王

1950年朝鲜战争爆发后,以美国为首的西方国家对我国实施封锁禁运政策,武器弹药、原子能材料、石油等多达1700余种战略物资对中国禁运。橡胶作为重要工业原料,也是在禁运榜上,连一块橡胶片,一枝橡胶芽条都不允许带到中国。但是,小到橡皮擦热水袋,大到飞机舰船,工业、医疗、国防、日常生活……到处都离不开天然橡胶的身影。新中国为打破反华势力的经济封锁和橡胶禁运,党中央国务院作出重大战略决策——在华南地区建立天然橡胶生产基地,独立自主发展新中国橡胶事业!在毛主席指示下,叶剑英元帅领导华南垦殖局开始研究橡胶树种植技术,并在海南建立橡胶林种植基地,中国橡胶的拓荒路正式拉开序幕。

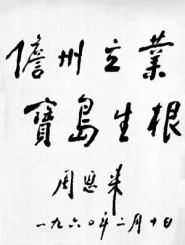

上万名中国人民解放军集体转业,复员官兵、大批南下干部、归国华侨、大专院校师生、科技工作者和广大农民群众积极响应国家号召,浩浩荡荡向荒山野岭擂鼓进军。他们扎根在穷乡僻壤,筚路蓝缕,艰苦创业。爱国华侨雷贤忠,毅然放弃了马来西亚的优渥生活,筹谋多年,于1955年11月把十余箱优质橡胶种子和树苗设法运上英国“海后”号客轮,经过太平洋上六昼夜的航行后抵达海南海口市。周恩来总理称赞他所带橡胶良种“比金子还贵重”。在遮天蔽日的原始森林里,他们不惧毒蛇野兽袭扰,挥锄开荒、洒汗种植,在琼州大地上开垦出一片片生机盎然的胶园。80年代初期,我国成功越过国际公认的“植胶禁区”,在北纬18度到24度地域大面积种植橡胶树。该技术荣获1982年国家发明奖一等奖,这是对中华儿女不畏艰险“儋州立业,宝岛生根”的有力肯定与褒扬!

图 4 1960年周总理来儋州视察

从五十年代到八十年代,几十万农垦人,三十年拓荒路,创造了在北纬十八度以北大面积种植天然橡胶的奇迹。中国最大天然橡胶生产基地的成立,为国防工业发展和国家经济建设作出重要贡献,在祖国南疆竖起一座绿色的英雄丰碑。

图 5 绿色橡胶林

一颗橡胶树从六七岁开始,每隔几天,便要迎着清晨的曙光挨上一刀,持续几十年,不断为人类奉献着她的汁液,所以橡胶树也被称为“慈母树”。那层层叠叠的割痕,不仅形成了她独有的年轮,更是铭刻着勤劳的中华人民创造的又一奇迹。见证了地理大发现与工业革命发展历程的橡胶树,又承载了新中国开拓进取的奋斗史诗。

图 6 橡胶树上的割痕

天然橡胶从无到有、从弱到强的“长征”,不仅创造出巨大的物质财富,巩固了国防安全,更是孕育出独特的军垦文化、华侨文化和知青文化。对三代农垦建设者不懈拼搏形成的艰苦奋斗、勇于开拓精神,我们最好的致敬是传承,最好的学习是践行。新时代是奋斗者的时代,更需要我们拥有敢闯敢试敢为人先的勇气与魄力,弘扬拓荒者精神。

来源: 海南大学科普团队

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

海南大学科普团队

海南大学科普团队