我国水域广阔,水产资源丰富,其中鱼类是水产资源中数量最大的类群。全世界约有3000种鱼类,中国约有2400多种。中国是世界渔业大国,1990年起中国水产品产量连续稳居世界第一,其中水产养殖产量尤为突出。然而在20世纪初,中国渔业却只是一个蹒跚学步的“孩童”。这一巨大转变的功勋章上,必定有朱元鼎的名字。作为我国有名的鱼类学家、水产教育家、中国鱼类分类学奠基人,朱元鼎先生在科研方面坚持精益求精,通过不懈的努力为中国渔业发展打下了坚实的基础。

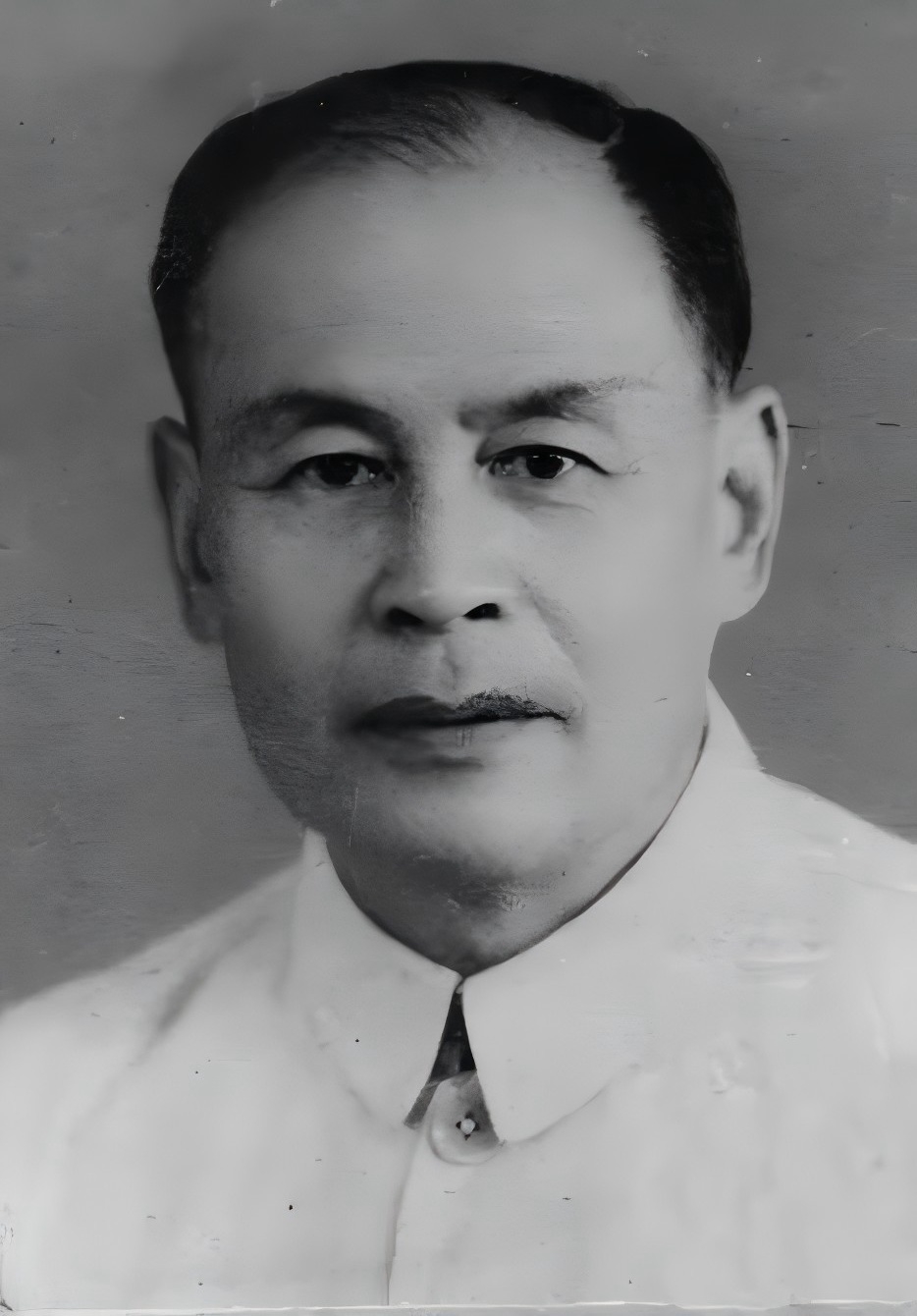

朱元鼎(1896-1986),中国著名鱼类学家,中国鱼类学奠基人之一,水产教育家,上海水产学院(今上海海洋大学)教授、院长、名誉院长。

1896年10月2日,朱元鼎出生于浙江宁波一个商人家庭。儿时的朱元鼎每天放学后,总喜欢徜徉海边,流连忘返。每当他好奇地向老师请教与鱼儿种类相关的问题时,老师都语焉不详,因为那时还没有系统描述中国鱼类的书籍,即使是教师,相关知识也很贫乏。不过,恰恰是这样,使朱元鼎同鱼类分类研究结下不解之缘。

1920年大学毕业后,朱元鼎受聘于上海圣约翰大学生物系(今华东师范大学生命科学学院),1925年被选派到美国康奈尔大学研究院进修昆虫学,学成回国后继续在圣约翰大学任教。

任教期间,年轻的朱元鼎目睹中国拥有丰富的鱼类资源,鱼类学研究领域却被外国人把持的状况,深感痛心。他说“我们要做中国渔业科学的主”,怀抱着这样的信念,他放弃从事多年的昆虫学研究工作,转而研究鱼类。

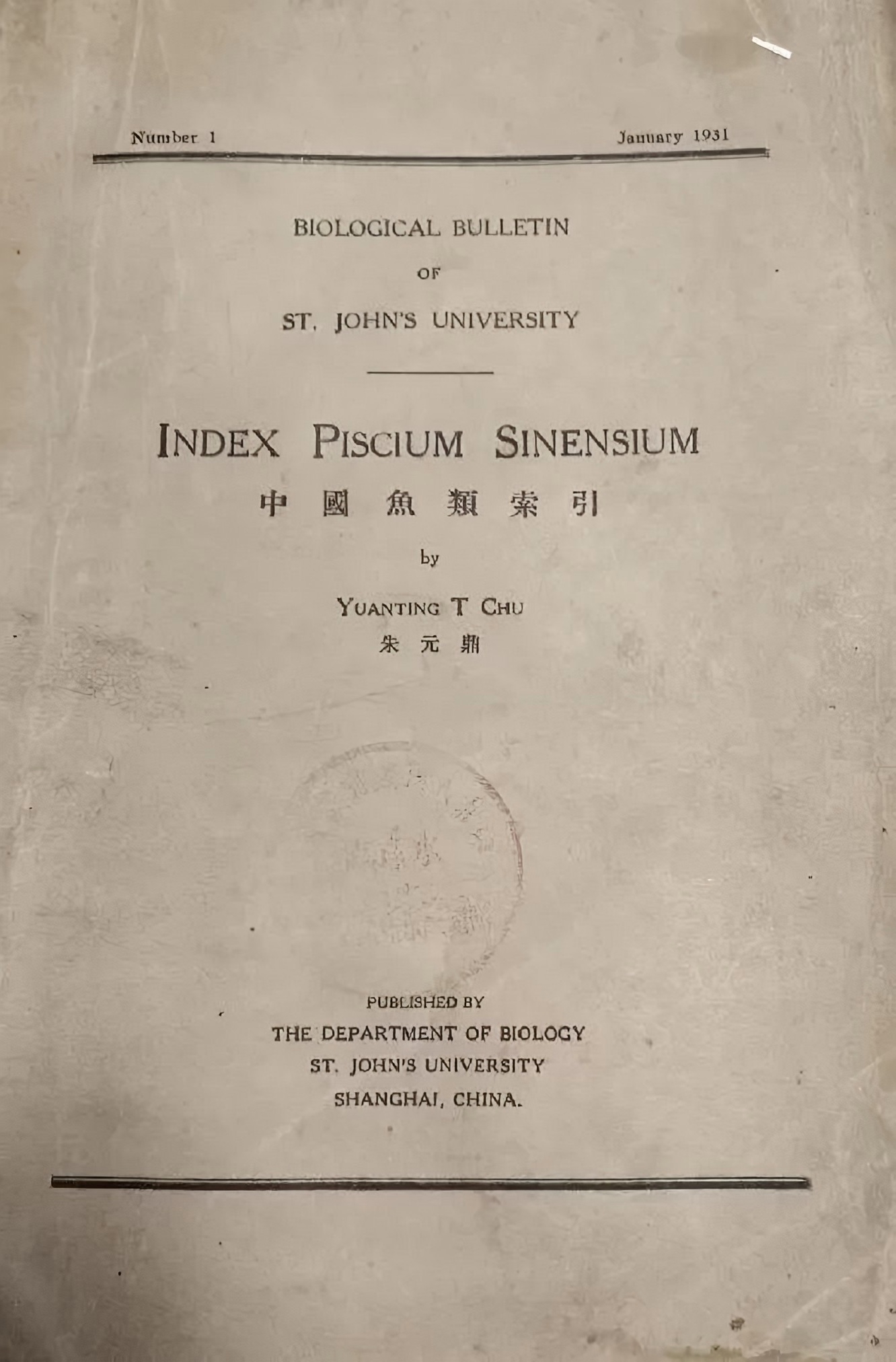

1931年,朱元鼎出版了《中国鱼类索引》,这本书是中国第一部较系统的鱼类分类学专著。

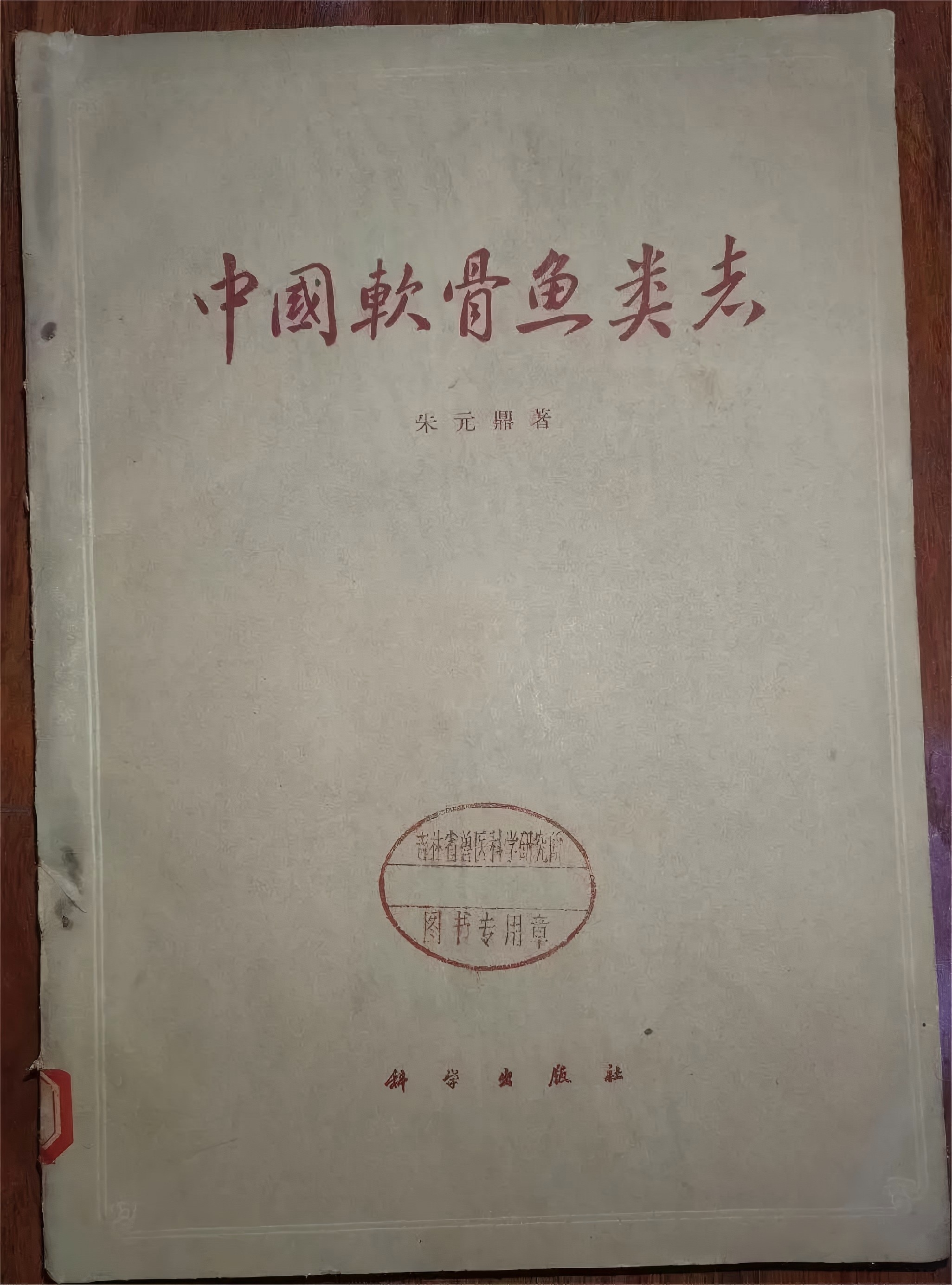

1952年,中国第一所水产高等院校——上海水产学院成立,朱元鼎担任海洋渔业研究室主任,专心致力于鱼类的研究。1954年,他和其他鱼类学家合作,对南海鱼类区系进行了历时5年的实地考察,又经过长达3年的资料整理编写,于1962年出版了《南海鱼类志》。1960~1963年,他又相继完成了《中国软骨鱼类志》、《南海鱼类志》、《东海鱼类志》、《中国石首鱼类分类系统的研究和新属新种的叙述》等专著,基本上摸清了中国沿海鱼类资源的种类和区系分布,为我国开发和利用海洋鱼类资源作出了贡献。

朱元鼎长期从事鱼类分类、形态、比较解剖学的研究,取得突破性成就,一生发表论著67部(篇),发现鱼类新亚科4个,新属10个,新种48个。他的一生,而立之年调整研究方向,古稀之年坚持科研,生命最后一刻还心系年轻学生的学术研究,他丰富了中国鱼类学知识体系,为摸清我国鱼类“家谱”奠定重要基础。

来源: 天津国家海洋博物馆

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

天津国家海洋博物馆

天津国家海洋博物馆