2024年初,Neuralink公司1成功实施了全球首例脑机接口(Brain Computer Interface,BCI)的人体植入,使受试者体验到了“心灵感应”。马斯克的脑机接口团队重点聚焦于神经医学领域,致力于新项目的开发,旨在将神经系统疾病患者的大脑信号转化为实际行动,其中包括视力恢复,以及辅助非自主肌肉群病患通过科技手段操控智能设备,促进全身的功能恢复。作为大脑与外部设备直接交互的创新技术,脑机接口开启了人机交互的新篇章。

在科幻作品中,脑机接口这一概念描绘了一幅未来人类与机器深度融合的奇瑰图景:精密的电极阵列构建起一座无形的“桥梁”,似乎能让人类与其平行时空的“赛博世界”无缝对接。比如《黑客帝国》(The Matrix)中的“矩阵”(Matrix),便是脑机接口技术的极致想象,它不仅是一种使人类意识得以迁移到虚拟世界当中的技术,更是对人类意识的直接操控与利用,人们的欲望、恐惧、梦想,都被精准地捕捉并无限放大,成为维持矩阵运转的“燃料”。其实,脑机接口技术肇始于脑科学在临床医学领域的发展,科幻作品中的脑机接口想象与现实中的这项技术有什么联系和差异呢?通过科幻的虚构叙事,或许能够更好地说明脑机接口所涉及的技术伦理问题。

图1 《黑客帝国:矩阵重启》剧照 (图片来源:GCORES机核网)

一、基于脑科学临床发展的脑机接口技术

作为现实技术的脑机接口,这一概念可以被理解为用技术手段构建起大脑皮层与外部设备的信息通路,以实现大脑的神经信号与外部世界的直接交互,即大脑无须再通过身体的运动系统来执行其意识活动。这意味着,脑机接口技术能够使人的行动方式从“以身行事”或“以言行事”转化为“以想行事”。大脑中有1000多亿个神经元以及由这些神经元连接而成的100多万亿个神经元网络,而脑机接口技术的基本预设是,人的“所想”与大脑神经元的活动应该有所对应,这样一来,外部设备通过对神经电信号的采集和刺激,就能够帮助大脑在不依赖肢体或语言的情况下,实现主体的“所想”并在外部世界实施行动。因此,近年来脑机接口技术的临床应用受到了广泛关注,当患者的运动系统或视听功能出现障碍时,这项技术便能够赋予生命意识操控的可能,脑机接口技术对改善神经疾病群体(譬如渐冻症、癫痫、帕金森等)、视听残疾或肢体残疾群体的生活质量具有显著而积极的效果。从这个角度上讲,许多科幻作品对脑机接口的浪漫想象并非完全是天马行空的,它们所设想的人类意识(所想)与肉体(所行)能够相互分离,早已成为科学层面的现实。

其实,脑机接口技术是随着20世纪脑科学的发展而诞生的。德国医生汉斯·贝格尔(Hans Berger)在1924年发明了脑电图(EEG),开启了人们对大脑活动无创监测的新纪元,他通过自制的“电子放大器”成功地在人的头皮上捕捉到了微弱的脑电信号,这不仅证明了大脑活动的电生理基础,还使得科学家们能够开始研究不同认知状态下大脑活动的神经信号模式,为理解大脑功能、诊断神经系统疾病以及探索脑机接口技术奠定了基础。美国的计算机科学家雅克·维达尔(Jacques J.Vidal)在1973年最早提出脑机接口这个概念。维达尔认为,脑电图所捕捉的电信号能够反映出大脑内部的神经元活动,这为实现人脑与计算机的交互提供了底层的技术支撑。维达尔说:

“观察到的脑电波是否可以作为人机通信的信息载体,或用于控制诸如假体装置或宇宙飞船之类的外部设备呢?即使仅仅基于当前计算机科学和神经生物学的水平,人们也有理由相信这样的壮举即将到来……脑机接口项目,将首次尝试评估,利用脑信号来实现人机交互的可行性和实用性,同时会开发一种新的工具,用于研究并支配可观察到的神经电信号和可控制的生理现象。”[1]

图2 非植入式脑机接口 (图片来源:文汇电子报)

脑机接口技术在当代的快速发展,正是得益于脑科学临床研究的不断突破。在20世纪后半叶,脑科学就引起了世界范围内的重视,认知科学家们意识到脑科学研究对各个前沿领域发展的重要性,美国国会在1989年通过了一项决议,即命名从1990年开始的10年为“脑的10年”,旨在大力支持脑科学的发展。在这期间,正电子发射断层成像术(PET)、核磁共振成像术(MRI)、单电子发射断层成像术(SPECT)以及功能性核磁共振造影成像术(fMRI)等新技术的出现和发展,无不为无创监测大脑皮层的神经元活动提供了更加精准的可能。新世纪以来,中国政府也高度重视脑科学的发展,“十四五”规划将脑科学列为国家战略性的科学研究方向。目前,脑机接口技术在中国的应用领域十分广泛:在医疗上,它帮助瘫痪患者通过意识控制外骨骼行走,为神经系统疾病患者提供了新的治疗途径;教育方面,脑机接口技术能实时监测学习状态,提升教学效果,实现个性化教育;娱乐产业则利用该技术创造沉浸式体验,如意念控制游戏角色;此外,军事领域也积极探索其在辅助决策、提升战士反应速度等方面的潜力。由中国信通院(CAICT)发布的《脑机接口总体愿景与关键技术研究报告(2022)》(后文简称《报告》)指出,脑机接口的关键技术包括采集技术、刺激技术、范式编码技术、解码算法技术、外设技术和系统化技术,它们将在未来几年内的新一轮技术升级中被予以厚望。脑机接口的技术升级不仅要依靠材料科学和计算机科学的推动,更需要脑科学的不断助力,要知道当下人类对大脑的了解仅仅是“沧海一粟”。

二、脑机接口的科幻想象及其三种形态

正因人类大脑的奥秘尚处在探索阶段,当代许多科幻作品便将脑机接口当成预测并描绘人类未来社会的“密钥”。譬如,在《黑客帝国》中,人类通过“脑后插管”的方式进入“母体”(Matrix)世界,这便是对侵入式脑机接口技术的科幻式展现;在动画《攻壳机动队》中,草薙素子拥有高度发达的义体和脑机接口技术,使她能够直接与他人或设备进行信息交换和战斗;科幻小说《雪崩》中的“元界”(Metaverse)也是一个高度发达的虚拟现实世界,人们通过脑机接口进入这个世界进行工作、娱乐和社交。还有威廉·吉布森笔下的“蔓生都会三部曲”(《神经漫游者》《零伯爵》《重启蒙娜丽莎》),为读者深刻描绘了一个高度数字化、虚拟化的未来社会,当人的神经被接入网络后,其数字化身就可以进行黑客活动、资源传递,甚至操控原生肉体的感知。技术模糊了数字化虚拟空间与人类现实之间的界限,继而重构了人类社会的秩序。除此之外,还有《盗梦空间》《头号玩家》《阿凡达》《刀剑神域》《加速世界》等经典作品,皆体现出脑机接口这项技术的“科幻潜力”。其实,这里涉及的本质问题是:当人类的神经系统摆脱了原生身体的束缚而游牧在虚拟空间之后会怎么样?——这个问题早已普遍蕴含在这些科幻作品对情节的设定中,脑机接口的科幻想象不仅能够展示前沿科技的无限潜力,还能够深刻探讨并反思技术进步对人类社会、伦理道德以及个体身份认知等方面的深远影响。因此,我们把脑机接口技术视为当代科幻作品的母题之一也无可非议,我认为,脑机接口的科幻想象可以被归纳为三种常见的形态,通过科幻作品可以进一步理解脑机接口技术对于反思人类科技文明的重要性

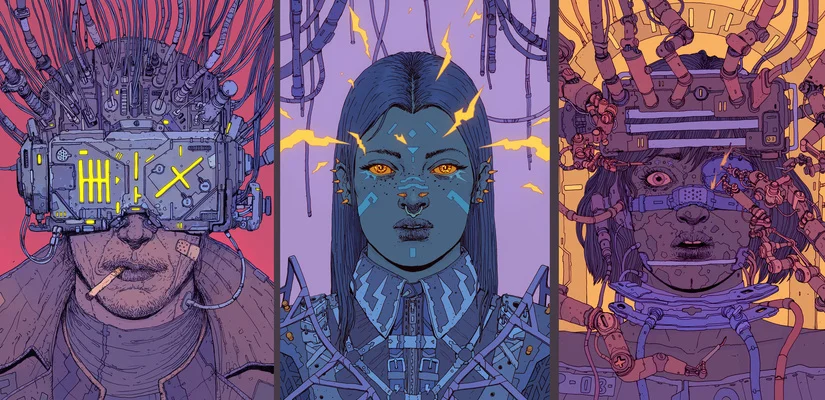

图3 “蔓生三部曲”中的插图形象 (图片来源:GCORES机核网)

第一种是基于“运动-想象”的科幻形态。顾名思义,即主体直接利用神经系统来操控外物,以达到“以意驭物”或“意念控制”的效果。比如电影《阿凡达》刻画了潘多拉星球上的斑溪兽与纳威人的结合:纳威人利用自己的神经鞭与斑溪兽的神经鞭相连,通过双方外接神经系统认证为伙伴关系从而驯服斑溪兽,当纳威勇士骑着斑溪兽去战斗时,他必须通过意念来控制斑溪兽,他需要时刻想象着斑溪兽飞行的方向、高度和速度,两者才能自如地合二为一,斑溪兽的动作都依靠纳维勇士在战斗情境中的想象或意念控制来完成。其实,在脑机接口的技术环节中,“运动-想象”是用来表征对预定义大脑意图的编码方案,在编码任务中,外部设备需要对希望识别的大脑意图用可检测、可区分、可采集的脑信号予以对应,从而实现对大脑意图的可识别输出。而“运动-想象”这种编码方案可以用于识别大脑对肢体,甚至是舌头、眼球、嘴巴的运动意图,其无需外界的刺激和明显的动作输出就能诱发大脑感觉运动皮层的特定响应。

图4 纳威人利用“脑机接口”操控斑溪兽 (图片来源:3DM游戏网)

第二种是基于意念迁移的科幻形态。科幻作品中一个常见的设定是,当某人成功触发某种条件后,自己的意念就会被迁移到另外一个“平行时空”中,其人仿佛脱离于现实世界而漫游在一个虚拟空间中。以《神经漫游者》为例,这部作品想象了第三次世界大战之后人类社会逐渐被资本和人工智能所主导,人们能够通过操控台使意识脱离身体而迁移到数字矩阵当中,这些矩阵就是由人类大脑的电子神经系统组成的网络空间。主人公凯斯的神经系统在一次任务中遭到损坏,他便无法再进入网络空间,成为现实世界中一个依靠低级肉体疲于谋生的普通人,作为一名优秀的黑客,凯斯只能在网络空间中找到自己的价值,所以他必须执行“冬寂”的任务以换取他的神经系统得到修复。《神经漫游者》的故事架构在人类通过神经系统将意念迁移到网络空间这一设定上,而这一设定也对应着当下的技术现实,即脑机接口技术与虚拟现实(VR)技术的结合。这两项技术的结合对脑机接口的技术升级是至关重要的:一方面,交互操作性是衡量脑机接口应用落地的重要指标,而交互操作性就体现在脑机接口系统能在虚拟现实设备等智能终端上的互通互用和即插即用;另一方面,这两种技术的结合将会增强其各自的实用功能,比如在脑机接口的临床应用中,它和虚拟现实的结合设计能够产生更具有沉浸感的康复训练,这有助于增强患者受损神经元的参与程度。

图5《神经漫游者》的赛博朋克概念图 (图片由讯飞星火AI生成)

第三种是基于混合现实(MR)或增强现实(AR)的科幻形态。即由大脑神经系统产生的意念能够直接介入现实世界,以增强主体的能力或生成某种超能力,帮助主体实现仅靠原生身体无法完成的事情。电影《超体》尽管没有直接展现脑机接口的场景,但其主人公露西的大脑开发过程与脑机接口技术有一定的相似性:作品讲述了露西因意外吸收了一种名为CPH4的超级药物,其大脑潜能被逐步开发至100%,从而获得了超乎常人的能力,包括心灵感应、过目不忘、时空穿梭等。而脑机接口技术能够使脑电信号在与外部刺激的相互交流中,获得其原始神经系统无法产生的信号,如目前广为熟知的人工耳蜗技术,其原理是将采集到的声音信号通过外部设备转化为脑电信号,使失聪者获得对外界声音的感知。在此意义上,《超体》就是对脑机接口技术的极端展现,因为在作品中,仅通过药物就能实现对大脑的完全开发,而现实中的脑机接口技术则更为复杂。

三、“脑损伤”风险及其伦理困境

不难看出,上述脑机接口的科幻想象皆有来自技术层面的现实逻辑。诚然,我们可以借此说明这些科幻作品之硬核,也能够借此阐释脑机接口技术的发展前景,但更值得我们关注的是技术进步所带来的隐忧。既然当下的脑科学、认知科学可以解释科幻作品对脑机接口的技术想象,并能够为其提供科学的逻辑支撑,那么我们就不得不去正视这些科幻作品所设想的技术威胁。当凯斯的脑神经系统受到损伤之后,他面对的是威廉·吉布森所刻画的残酷现实,这不禁引人发问:当脑机接口全面进入现实社会之后,我们的脑神经系统会不会同样面临被损伤的风险呢?尽管当下的无创采集技术和非植入式脑机接口技术在不断进步,但仍需指出,当一个人的大脑接入网络后,他除了面临物理层面的“脑损伤”风险之外,还要面临信息层面的“脑损伤”风险。即他的脑神经系统有可能遭到“网络黑客”的入侵,脑电信号被悄无声息地改写,个体的意志由此会受到“他者”的影响,而这就是脑机接口技术所面临的根本伦理困境。

在未来,脑机接口技术无疑会被应用于更加广泛的生活领域,因此,产业界普遍重视对脑机接口面向消费领域的研究和投资,这就决定了此项技术在为人类带来福祉的同时,亦会被产业界的资本力量所牵动。BrainCo强脑科技的合伙人何熙昱锦女士在接受“第一财经”的采访时,把脑机接口比喻为20世纪的电,因为它可以跟生活的方方面面结合,比如在跟家居结合时,人打个响指就能使窗帘或门窗打开[2]。所以,脑机接口在未来的应用场景将十分广泛,并且能够把人的脑信号融入这些使用场景中。试想,如果广告商了解了消费者做出购买决定的大脑机制,并通过脑机接口技术在其潜意识中植入某种商品的“广告”,那么消费者的自主选择和自由意志将会受到侵犯。更甚者,脑机接口技术的使用涉及对大脑活动的深入探索,而这些信息极为私密,一旦泄露或被不当使用,将对个人隐私构成巨大的威胁。

在学术界和工业界的共同推动下,脑机接口技术具有可观的发展前景。《报告》称:“当前脑机接口核心软硬件产品全球市场估算在十多亿美元,神经调控软硬件产品全球市场规模约百亿美元,但如满足报告所提出的愿景,则有助于推动神经系统疾病的数字疗法走向应用,届时则撬动达到数千乃至万亿规模的睡眠调控、消费娱乐、神经疾病治疗市场。”2这就不难理解,特斯拉CEO埃隆·马斯克早在2016年就带资创办了Neuralink公司,目前,Neuralink开发的“心灵感应”(Telepathy)产品能够帮助神经元受损的患者通过意念来直接控制电脑或手机等终端设备。正所谓“有需求就会有市场”,马斯克曾宣称,Neuralink的下一个目标是开发出能够帮助失明患者重见光明的Blindsight产品。尽管资本可以更有效地推动技术的发展,但我们仍然有必要从人文视角进行反思,来审视这项技术在资本的强力推动下所面临的伦理问题。已有很多人文学者参与讨论脑机接口的技术伦理问题,如上海大学的肖峰教授指出:

“我们可以从目前共识度较高的四个技术伦理原则,即技术的善用、责任、公正和代价原则来关照和引申出脑机接口的相关伦理规范。其中,“善用”(或“技术向善”)既是技术伦理的起点也是其宗旨;“责任”是通过不同参与者的担责来对技术善用的实施提供保证;“公正”则是合理分配技术善用的效果,也是合理分配责任的要求;“代价”是为了在使用技术时获益而必须承担的技术的负面效应或技术效果不确定性的风险,并对正负效应加以权衡后进行合理选择,而使代价最小化,则是技术向善的内在要求。”[3]

有识之士并不会把科幻作品中的灾难想象当成纯粹的娱乐消遣,因为越是硬核的科幻,其设想的灾难也就越逼近现实。以Neuralink为代表的许多公司都会宣称,自己将致力于在人类和AI之间建立紧密的共生关系,以降低AI对人类文明的潜在威胁。然而,发达技术归根结底无法摆脱资本的控制,谁都不能保证,在令人眼花缭乱的角逐场上,资本不会通过脑机接口技术对人类个体的自由意志造成侵犯。作为关心人文主义命运的读者,除了对资本抱有应然的怀疑态度之外,我们还能在脑机接口的科幻想象中反思到什么呢?我的一个观点(尽管这个观点无法在此文中展开论述)是,脑机接口技术虽然能够帮助大脑的中枢神经系统与外部世界建立直接的联系,但是,身体中的周遭神经系统对调节个体的生理机能也具有重要作用,脑机接口的技术终点并不是实现灵肉分离的“神经漫游”,而是让人类的身体与大脑作为一个协同的整体以更好地适应外部世界。科幻与现实之间存在距离,我们不应该像“蔓生都会”中的大多数人一样,将现实世界的肉体视为低等的存在,身体恰恰是人类用以抵制科技异化的坚实堡垒。在脑机接口时代,科学主义关注大脑,人文主义则要关注人类的身体,身体中蕴含的感性经验以及各种类型的“前-反思经验”对大脑的认知机制具有不可或缺的建构作用。“身体-大脑-世界”如何构成一个协同的有机整体?——或许,对这个问题的进一步思考可以回应脑机接口所带来的伦理焦虑。

作者简介

王宇阔,华东师范大学国际汉语文化学院文艺学专业博士研究生,研究方向为认知科学与审美理论。

本文系江苏省社会科学基金项目“当代西方社会加速批判理论的新唯物主义策略及其价值研究”(24ZXC002)阶段性成果;重庆大学研究生科幻创新重点项目“百年中国科幻中的人类增强想象研究”(2023CQSF03)阶段性成果。

1 Neuralink是由埃隆·马斯克创立的脑机接口公司,成立于2016年。该公司致力于将微小的电极植入大脑,实现人脑与计算机的直接交互,旨在治疗神经系统疾病并帮助瘫痪人群重新行走,其技术已在动物及少数人类患者身上取得显著成果。

2 信息来源于第一财经网,《脑机+AI:“读心术”要变成现实?》,网址为https://www.yicai.com/video/102273291.html。

参考文献:

[1] Jacques J.Vidal. Toward Direct Brain-Computer Communication. Annual Review of Biophysics and Bioengineering, 1973(2), 157-158.

[2] 中国信息通信研究院:《脑机接口总体愿景与关键技术研究报告(2022年)》,2022年11月,第46-47页。

[3] 肖峰:《从技术伦理到脑机接口伦理》,《自然辩证法通讯》,2023年第8期,第63页。

来源: 中国科普作家协会

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中国科普作家协会

中国科普作家协会