角膜移植是目前治疗严重视力障碍(如角膜缘干细胞缺乏症、大泡性角膜病变等)的主要手段,但全球每年角膜移植缺口巨大:每66个需要手术的患者中,只有1人能获得移植机会。传统角膜移植面临供体短缺、免疫排斥、术后并发症等瓶颈,而诱导多能干细胞(iPSC)技术的突破为这一领域带来了革命性变革。

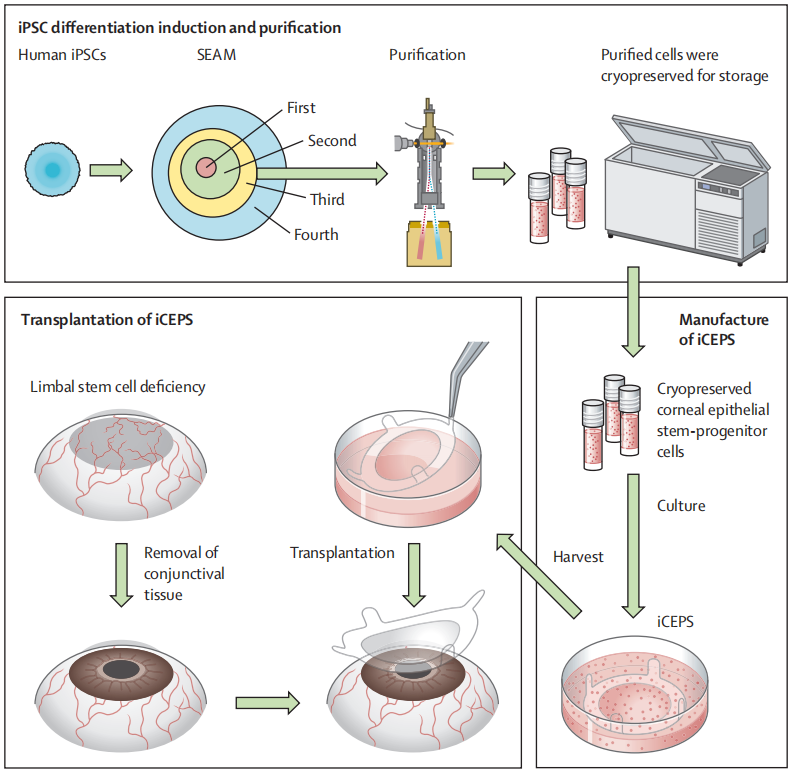

科学家通过特殊技术,将皮肤或血液细胞'返老还童'改造成万能干细胞,具有分化为角膜内皮细胞、角膜上皮细胞等多种类型细胞的潜力。最新的两项研究表明,iPSC技术在角膜再生临床治疗中已取得显著成效,并且显示出良好的安全性。

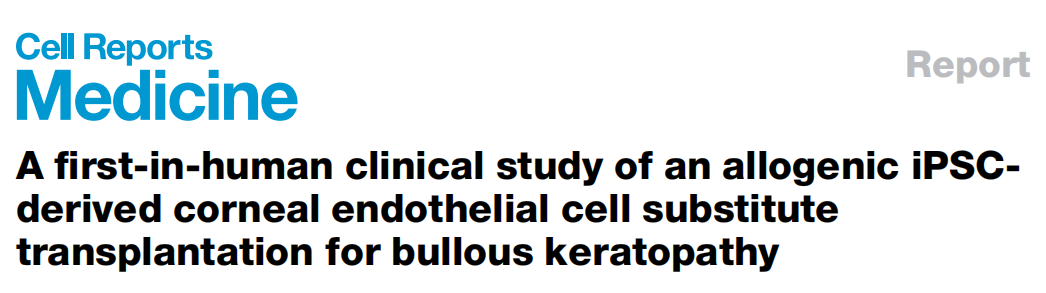

日本一个大学团队在《Cell Reports Medicine》发表全球首项iPSC衍生角膜内皮细胞(CLS001)治疗大泡性角膜病变的临床试验。临床试验中唯一入组患者为一位73岁男性,因48年前接受穿透性角膜移植后继发大泡性角膜病变,导致左眼视力严重受损。

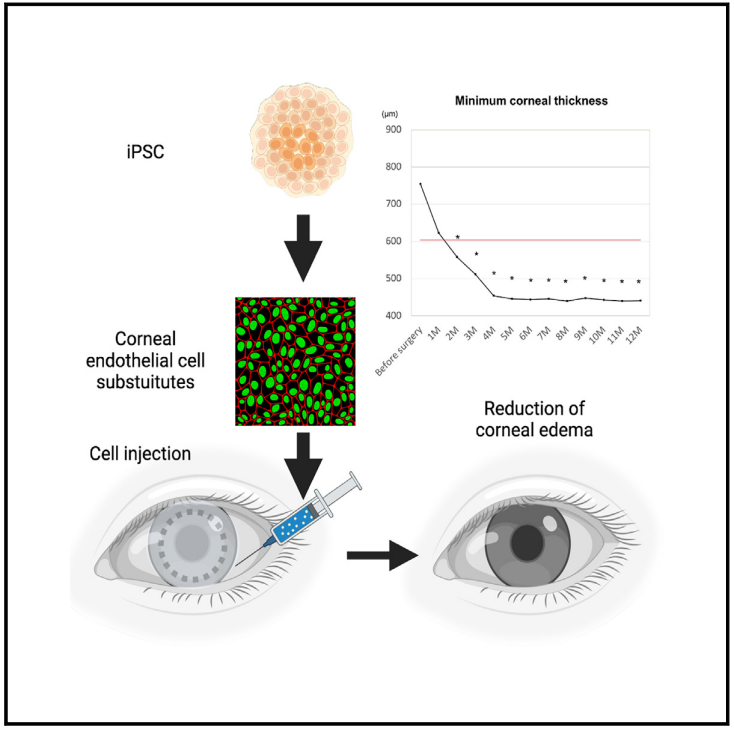

研究团队通过采用改良的前房注射法,移除病变内皮层后注入80万个再生细胞,并让患者通过特殊体位帮助细胞定位;术后使用消炎药和抗生素预防感染,持续5天。

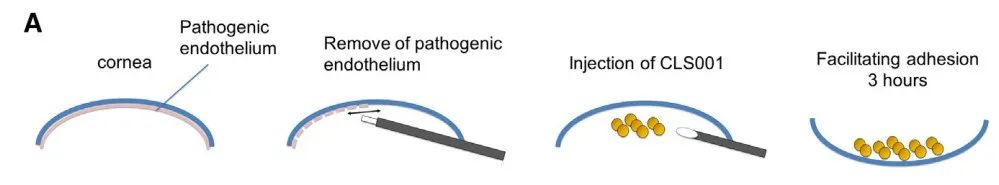

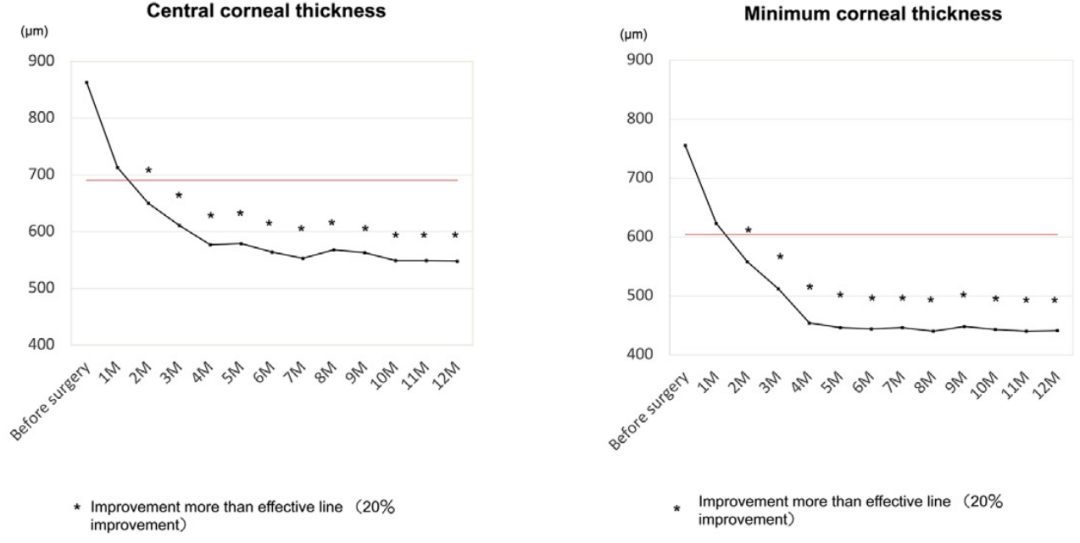

疗效评估结果显示:患者视觉功能明显改善,术后3个月起,患者裸眼视力逐步提升至0.5,佩戴硬性接触镜后可达0.7。虽然视力改善未完全达到预期目标,但患者已从'看不清'进步到'能阅读报纸'的程度。此外眼部扫描显示,患者角膜厚度从0.86毫米减到0.75毫米,水肿明显消退。

安全性监测数据显示:术后患者未出现细胞增殖、眼压升高或免疫排斥反应或基因突变相关并发症。为了全面评估CLS001的安全性和有效性,研究委员会决定增加术后一年的随访频率,并制定了详细的应对措施。目前,研究团队正在继续对该患者进行长达五年的后续观察。据悉,鉴于上述临床研究结果,日本厚生劳动省已批准该临床研究扩展至3例患者。

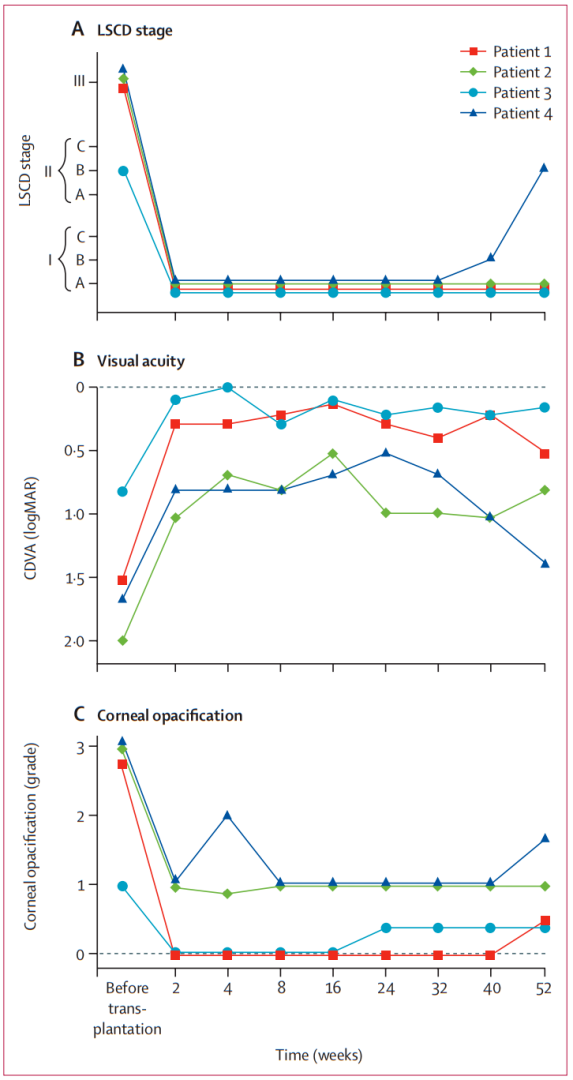

《柳叶刀》杂志上发表了一项临床研究成果,探究了利用诱导多能干细胞(iPSC)衍生的角膜上皮细胞(iCEPS)治疗角膜缘干细胞缺乏症(LSCD)的安全性和有效性。该临床研究共招募了四名患有严重LSCD的患者,其中两名患者接受了低剂量环孢素治疗,另外两名未接受免疫抑制药物治疗。

结果显示,所有接受治疗的眼睛都表现出疾病分期改善、矫正远视力提高和角膜混浊减少。

此外,在该临床研究整个52周随访期内及额外的一年安全监测期间,共记录了26起不良事件,包括18起轻度和1起中度眼部事件,以及7起非眼部轻微事件。未发生任何严重的不良事件,如肿瘤生成或临床排斥反应。总体来看,临床数据有力证明了iPSC的安全性和疗效。

尽管取得显著进展,iPSC疗法仍面临多重挑战。首先,就像任何新生技术都需要成长过程,目前干细胞治疗仍存在极低的异常生长风险(约千分之一概率),科学家正在建立更严格的质量把关系统,因为iPSC制备过程中可能引入基因突变,需进一步有效完善质量控制体系;

其次,重编程技术仍面临效率低和机制不明的瓶颈,化学重编程虽能降低致癌风险,但耗时较长且分化方向难以精准控制,需优化重编程方法,有研究人员通过开发小分子调节剂与低氧培养条件相结合的策略,提升重编程效率并精准控制分化方向;

再者,临床应用的长期疗效与有安全性需进一步全面验证,现有临床试验随访期数据时长都还较短,需继续进行后续随访观察,以积累更长期的安全性和有效性临床数据。

可以说,iPSC疗法为角膜移植领域开辟了“无限供应”和“再生医疗”的新纪元,随着相关技术成熟与政策支持,iPSC疗法有望在未来成为眼科常规治疗手段,让众多患者重获光明。iPSC角膜再生疗法从实验室到临床的突破不仅重塑了治疗模式,更会有效推动其在其它疾病治疗领域的拓展。在眼科领域之外,iPSC疗法在其他多种疾病的治疗中也展现出了积极的发展态势,尤其在临床进展方面。

在全球医疗竞技场上,这项技术正引发连锁突破:日本团队让失明48年的老人重见光明,英国研究使4位严重眼疾患者视力提升,而美国科学家已开始探索用类似技术对抗癌症和关节炎。

想象一下:未来眼科诊所里,医生可能只需采集患者的一点皮肤细胞,就能在实验室培养出全新的角膜组织。这种'用自己的细胞治自己的病'的模式,不仅解决移植排队难题,更能避免排斥反应——这正是再生医学带给人类的希望图景。

免责声明:内容来源于网络,版权归原作者所有。本文为科普性知识,仅作信息交流之目的,不做商业用途,如涉及作品内容、版权和其它问题,请联系我们删除。

来源: 内容来源于网络,版权归原作者所有

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

郑大干细胞库

郑大干细胞库