近日,首都师范大学生命科学学院任东教授和中山大学地球科学与工程学院师超凡副教授在Science Bulletin发表的短讯文章,通过构建昆虫-群落气候模型,为研究化石昆虫与古气候提供了新视角。该模型不仅适用于道虎沟地区的生物群,也为其他地质时期的古气候重建提供了参考。随着更多化石数据的积累与模型优化,该研究方法将为复原古生态系统与气候变化提供一种全新的研究范式。

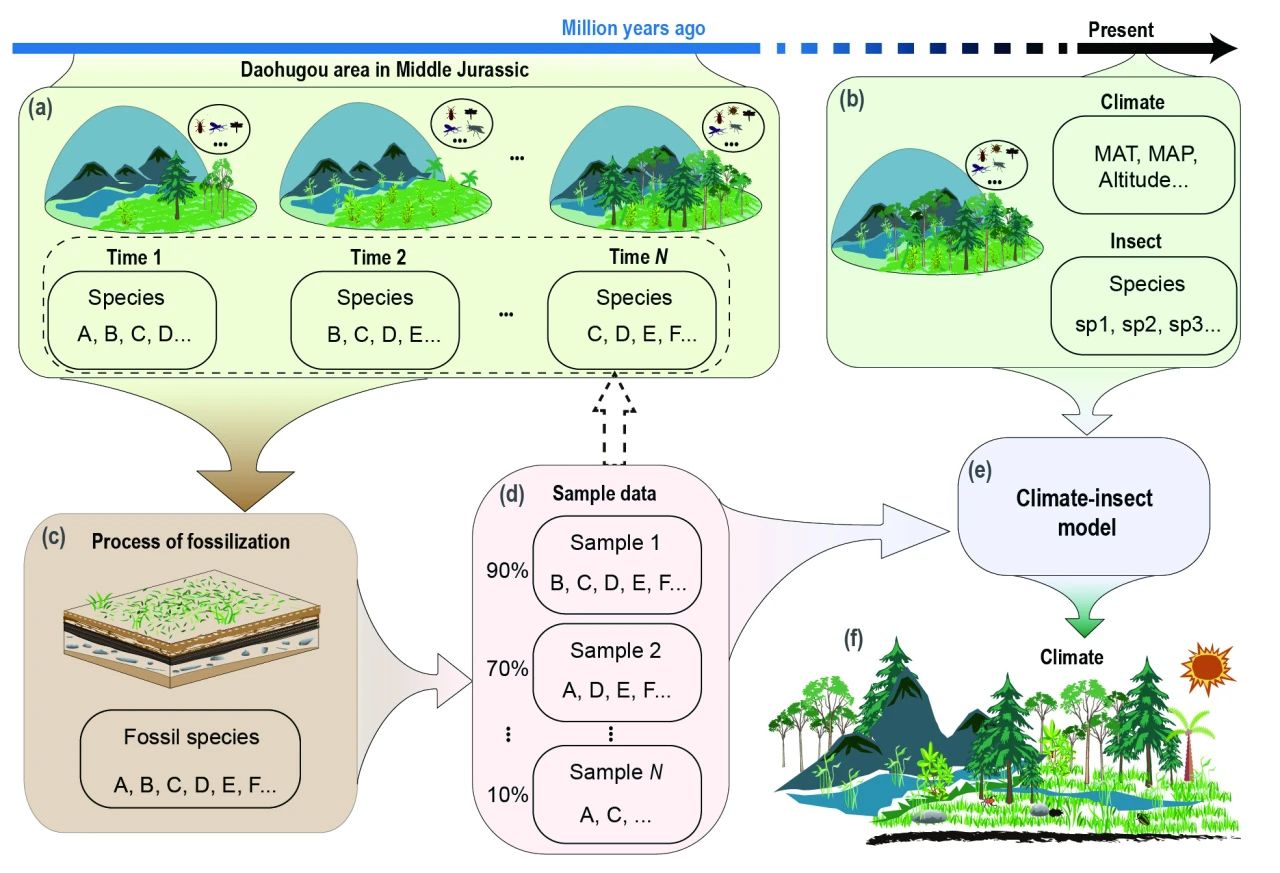

古气候条件在生物演化中起着关键作用,但目前利用构造地质学和岩石学模型进行古气候模拟的时空尺度较大,难以精确量化描述。现在尚缺乏有效定量方法来精确反映区域群落的古气候特征。现生昆虫群落与气候条件紧密相关,但还没有构建二者相关的模型。该研究首先通过对大量现生昆虫群落及气候数据进行整合分析,构建了昆虫群落与气候关系的模型。在此基础上,结合内蒙古宁城县道虎沟地区的燕辽昆虫群的物种多样性和群落结构的研究结果,对该地区中侏罗世的古气候进行了重建。这不仅为古气候研究提供了新的方法与视角,也为深入理解地球历史环境的演化提供了新的可重复及更加逼近自然历史的量化结果。

昆虫-群落气候模型的构建

研究团队收集整理了全球约200个位点3954条现生昆虫的生态数据与气候信息记录,运用R语言对现生昆虫群落和气候数据进行模型训练,构建了昆虫-群落气候模型。模型检验显示,对年均温(MAT)的估算准确率为69.2%,年均降雨量(MAP)的准确率为61.5%,海拔的准确率则高达92.3%。在将今论古的基础上,该研究利用该模型分析了古昆虫的生态特性与气候变量的关系。为了提升模型的稳定性和准确性,研究团队对道虎沟燕辽昆虫化石群的物种多样性数据进行了不同比例的重采样(10%,30%,50%,70%,90%)和1万次模拟实验。结果显示,该方法有效模拟了古昆虫群落的多样性,减少了估算结果的不确定性,最终得到了较为稳定的古气候条件。

昆虫生境类型的分类

研究团队根据文献记载的昆虫的形态结构和功能,将道虎沟地区燕辽昆虫化石群的物种分为水生、土壤、森林和高山四类生境。不同生境类型反映了古昆虫栖息环境的多样性,为古气候推测提供了准确的数据支持。通过分析昆虫化石的体型大小,并结合现生昆虫数据,研究团队估算了道虎沟地区燕辽昆虫化石群各物种的体重、个体密度、生物量。所运用公式为体重(M=2ebxa),个体密度(log10(ρ) = log10(b)-a × log10(M)),生物量(B=M×ρ)。这些参数在昆虫-气候模型中至关重要,是昆虫群落的重要指标,与其生态功能和生活环境密切相关。

古地理面积估算与化石数据对比

为进一步验证昆虫化石数据的有效性,研究团队重建了道虎沟地区燕辽昆虫化石群占据的古地理面积,并与现生昆虫的面积分布进行了对比。结果表明,道虎沟地区的燕辽昆虫化石群的数据在多个分类水平上都比现生数据更加丰富,保证了昆虫-气候模型构建与模拟的准确性。基于模型分析,道虎沟地区的中侏罗世燕辽昆虫化石群所处生境的气候条件如下:

高山生境:年均温为10.08 ℃ ± 2.9 ℃,年均降雨量为1411 mm ± 116 mm,海拔为1387 m ± 219 m。

水生生境:年均温为17.49 ℃ ± 8.1 ℃,年均降雨量为2125 mm ± 950 mm,海拔为927 m ± 502 m。

土壤生境:年均温为17.84 ℃ ± 7.6 ℃,年均降雨量为2144 mm ± 957 mm,海拔为938 m ± 506 m。

森林生境:年均温为19.24 ℃ ± 4.1 ℃,年均降雨量为2323 mm ± 1047 mm,海拔为869 m ± 304 m。

这些数据表明,各生境类型的气候条件存在显著差异,特别是高山生境与其他三种类型的气候差异较大。高山生境气温较低、降雨量较少,而森林生境气温较高、降雨量更多,这与现代生态系统的特征相似。

文章信息

Liang Chen, Lifang Xiao, Shilong Guo, Nan Yang, Conrad C. Labandeira, Chungkun Shih, Chaofan Shi, Dong Ren. Reconstructing fossil insect communities and palaeoclimates for the Middle Jurassic Yanliao Biota in the Daohugou area of China. Science Bulletin, 2025, 70(2):176-179 doi:10.1016/j.scib.2024.11.010.

来源: 《中国科学》杂志社

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

《中国科学》杂志社

《中国科学》杂志社