在神舟系列飞船不断刷新纪录的同时,中国空间站也进入了常态化运营阶段。这意味着每年约需要4-5次补给任务来确保宇航员们有足够的食物、水、氧气以及实验设备等必需品。然而,频繁的补给不仅增加了成本,还对运输方式提出了更高的灵活性要求。为解决这一难题,“昊龙”货运航天飞机应运而生。

“昊龙”货运航天飞机

何为“昊龙”?

“昊龙”货运航天飞机是由中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所自主设计研制的一型带翼可重复使用商业航天飞行器,用于开展低成本的空间站货物运输任务。它的机身长度仅有10米,宽度也仅有8米,与“天舟”货运飞船相比,体积不到其一半。这样的设计,绝非简单的“瘦身”,而是在深思熟虑后做出的科学选择。小巧的身材赋予了“昊龙”更大的灵活性,在运输和发射过程中,它能够轻松适应各种不同的发射任务和空间站对接需求。

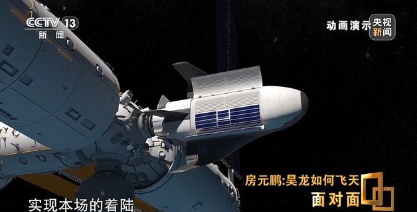

“昊龙”货运航天飞机货舱演示动画

“昊龙”采用了大翼展和高升阻比的设计,大翼展的设计不仅增加了飞行器在大气层内的稳定性和操控性,还提高了其再入大气层时的效率。相比传统的无翼或小翼展飞行器,“昊龙”的大翼展使其能够在返回地球的过程中更有效地利用空气动力学原理减速,从而减少对热防护系统的要求,并确保安全着陆。而高升阻比的特性,则意味着它在飞行过程中所受到的阻力被降到了最低。好比一辆在高速公路上行驶的汽车,如果能够减少空气阻力,就能以更低的油耗跑得更远。对“昊龙”而言,它能够在消耗更少燃料的情况下,完成更长时间、更远距离的飞行任务。“昊龙”的另一大亮点在于它的可重复使用特性。每次任务完成后,“昊龙”都可以通过机场跑道水平着陆,经过检查维护后再次起飞执行新的任务。

“昊龙”货运航天飞机本场着陆演示动画

为实现高效能和长寿命,“昊龙”选用最新的复合材料和新型推进系统。这些材料具备轻质高强度的特点,能够承受极端环境下的压力变化和温度波动;而新型推进系统则提供了更高的燃料效率和更强的动力输出,保证了“昊龙”在轨道间灵活机动的能力。

“昊龙”何为?

“昊龙”具备空天往返的神奇能力。它能够在地球和太空之间自由穿梭,完成任务后,能够像飞机一样在机场跑道上水平着陆。这种着陆方式,不仅方便了航天器的回收和维护,还为未来的太空旅游、太空资源开发等商业航天活动提供了极大的便利。同时,空天往返的能力也让“昊龙”在应对突发情况时更加得心应手。例如,当空间站出现紧急状况,需要快速运送维修设备和人员时,“昊龙”能够迅速起飞,完成任务后又快速返回,为故障排除争取宝贵的时间。

“昊龙”的运输能力,是其作为货运航天飞机的核心竞争力所在。由于其高效的运输能力和较低的成本,“昊龙”使得频繁的补给成为可能。“昊龙”一般携带的载荷重量在两吨左右,刚好能够满足空间站三个月左右的物资补给需求,为长期的空间站运营提供了坚实的保障。“昊龙”还配备了冷链运输设施,能够为新鲜蔬菜水果等不易保存的食物提供保鲜条件。

与“天舟”货运飞船不同,“昊龙”还具备强大的下行运输能力。它不仅可以将物资送入空间站,还能够将空间站中的实验样品、维修器材等带回地球,让科学家们能够在地面的实验室中对实验样品进行深入研究。这种双向运输不仅提高了科研效率,还为人类探索宇宙奥秘提供了更多的数据支持。

“昊龙”为何?

在航天飞机的发展历程中,美国和中国各自走过了不同的道路,展现了各自独特的航天实力与发展智慧。

美国是航天飞机领域的先行者,20世纪70年代便开启了研制之路,1981年成功发射了“哥伦比亚”号航天飞机,开启人类航天史上的新篇章。在其运行期间,美国航天飞机不仅完成了国际空间站的大量建设和维护任务,还在航天技术的多个方面取得了突破,如可重复使用技术、航天器热防护技术等。然而,2003年哥伦比亚号的失事,暴露了大型载人航天飞机在安全性和成本上的问题,最终促使美国在2011年退役了所有载人航天飞机。但美国的探索并未止步,X-37B无人自主轨道测试飞行器和“追梦者”航天飞机等项目相继登场,继续在航天飞机领域探索创新。

中国的航天飞机发展虽起步较晚,但近年来呈现出蓬勃发展的态势。2024年12月,“昊龙”货运航天飞机方案在众多竞争者中脱颖而出,这不仅是中国航天技术的一次重大飞跃,也是实现天地往返运输系统可持续发展的重要一步。目前,“昊龙”货运航天飞机已经完成了方案设计,正全面开展工程研制,争取早日实现首次空间站货物运输任务。相信随着技术不断成熟,“昊龙”有望成为连接地球与太空的新桥梁,支持更多科学实验和技术验证任务,进一步拓展人类在宇宙中的活动范围。

未来,随着人类对宇宙了解的加深,深空探测成为了新的焦点。“昊龙”不仅可以参与月球、火星等天体的探测任务,还能够承担起运输科学仪器和物资的重要职责。通过国际合作,不同国家之间可以优势互补,共同攻克深空探测面临的挑战,利用像“昊龙”一样的货运航天飞机将更多的设备送往遥远星球,揭开更多未知的秘密。

部分信息来源于央视新闻、人民网、新华网等

(科学性审核:郑永春博士,空间科学传播专家工作室)

本文来自: 中国数字科技馆

责任编辑:王磊

来源: 中国数字科技馆

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助