为提高人们对世界野生动植物的认识,推动各国保护野生动植物、维护生态平衡,2013 年 12 月 20 日,联合国大会决定设立 “世界野生动植物日”,并将每年的 3 月 3 日定为该节日。这一日期的选定,源于 1973 年 3 月 3 日正式通过的《濒危野生动植物种国际贸易公约》,该公约在确保物种生存免受国际贸易威胁方面发挥了关键作用 。

野生动植物是自然生态系统的重要组成部分,对维护生态平衡、促进经济发展、丰富精神文化生活等方面都有着至关重要的作用。许多野生动物如蛙类、蛇类、鸟类等捕食害虫、害鼠,保护了农林植物,减少了农药对环境的破坏。野生植物则具有保持水土、涵养水源的生态功能,还能为人类提供食物、药物和工农业生产的原料。然而,当前野生动植物面临着栖息地丧失、非法贸易、气候变化等多种威胁,生存状况严峻。设立 “世界野生动植物日”,正是为了提醒人们重视这些问题,加大对野生动植物的保护力度。

海洋生命的生态价值图谱

浮游植物群体虽个体微小,却贡献了全球50%的氧气生产。每毫升海水中的藻类每小时可释放1万个氧分子,亚马逊雨林与之相比仅占28%。这些微观生物通过光合作用每年固定约370亿吨二氧化碳,相当于1.5万亿棵成年树木的固碳能力。在南海海域,单株砗磲每天就能过滤400升海水,其共生藻类的固碳效率是陆地植物的30倍。

全球32亿人依赖海产品获取蛋白质,渔业年产值4010亿美元。秘鲁鳀鱼产业支撑全国10%的GDP,挪威三文鱼出口占农产品总值的70%。珊瑚礁为28个国家减少97%的波浪冲击力,其防洪价值达每年4000亿美元,远超人工防波堤的建造费用。

北大西洋鳕鱼种群的崩溃(1992年减少至历史1%),导致海胆数量激增,藻场生态系统被摧毁,直接造成纽芬兰渔场25万人失业。这个经典案例揭示:顶级捕食者的存在维持着海洋食物网的动态平衡。座头鲸每年通过垂直迁移携带900吨铁元素至表层水域,这些"鲸鱼泵"效应使南极磷虾产量提升30%,支撑着整个南大洋生态系统。

锥螺毒素衍生物齐考诺肽的镇痛效果是普通药品的10倍,海绵动物中提取的抗癌物质Halaven已进入临床使用;马蹄蟹血液中的变形细胞溶解物,成为检测医疗器具无菌性的黄金标准。目前开发的海洋药物仅占已发现活性物质的0.1%,每个消失的物种都可能带走治愈绝症的希望。

水生和海洋野生动物的现状与危机

IUCN数据显示,34%的鲨鱼鳐类、40%的淡水鱼类濒临灭绝,长江江豚仅存1249头,中华白海豚珠江口种群从2000年的250头降至2023年的不足60头,栖息地丧失率达70%。北大西洋露脊鲸现存仅340头,因渔具缠绕和船舶撞击,每年死亡率超过出生率。太平洋蓝鳍金枪鱼成年个体数量较1950年下降97%,一条3米长的个体在黑市售价可达300万美元。

全球渔业年补贴额达220亿美元,导致30%的鱼类种群被过度开发。延绳钓每年误杀30万只海鸟,流刺网缠绕致死的鲸豚数量超过自然死亡率的10倍。底拖网作业如同海底推土机,摧毁着需要数千年形成的冷水珊瑚林。太平洋垃圾带面积达160万平方公里,微塑料已侵入马里亚纳海沟11000米深处的端足类生物体内。信天翁幼鸟胃中平均含有276块塑料碎片,相当于人类每天吞食12个塑料袋。棱皮龟误食塑料袋的概率高达50%。微塑料已侵入马里亚纳海沟11000米深处的端足类动物体内。

海洋吸收了93%的温室气体热量,导致上层海水升温0.13℃/十年。海水酸化使翼足类浮游生物外壳溶解率提高50%,威胁磷虾等基础物种。北极海冰面积每十年减少13%,威胁北极熊、海豹等生存。

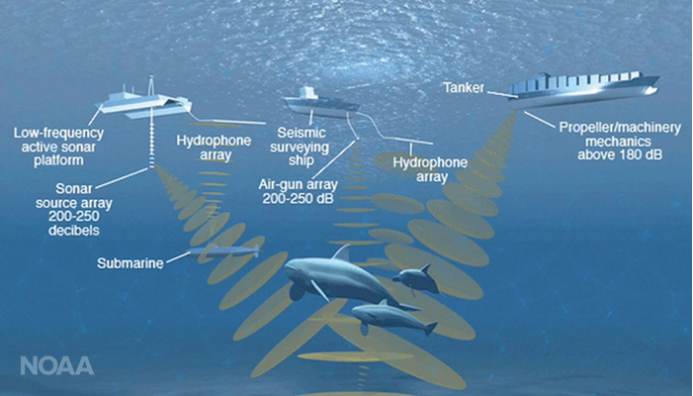

多金属结核开采将破坏海底沉积层,威胁热泉生物群落。仅克拉里昂-克利珀顿断裂带就有5000种未知生物可能因采矿灭绝。船舶声呐导致鲸类声学通讯范围缩小90%,引发搁浅事件频发。2019年冰岛海域因地震勘探导致80头领航鲸集体搁浅。养殖三文鱼逃逸后与野生种群杂交,导致野生大西洋鲑抗病力下降60%。

全球50%的珊瑚礁已消失,红树林面积较1940年缩减35%,若按当前速度,2050年北极夏季将无海冰。世界银行估算,若不采取行动,2050年全球渔业损失将达900亿美元,海岸防护成本增加3000亿美元。

保护1公顷红树林仅需300美元,但其防洪、固碳价值可达3.2万美元/年。每投资10亿美元于海洋保护,可创造2.5万个就业岗位,远超油气开采业的就业密度。可持续渔业产品溢价率达25%,全球生态旅游市场以每年15%的速度增长。

全球保护行动

塞舌尔发行全球首支主权蓝色债券(1500万美元),将30%海域划为保护区;香港机场管理局发行4.5亿美元可持续债券,专项用于中华白海豚栖息地修复。自然资本核算体系正在将生态服务价值纳入GDP统计,马尔代夫测算其珊瑚礁的防洪价值达4.1亿美元/年。

澳大利亚大堡礁部署的AI机器人"RangerBot",可自主识别珊瑚病斑并注射抗菌剂;加勒比海地区的环境DNA监测网,通过水样分析就能追踪300种濒危物种。卫星追踪标签精度提升至10米级,揭示出棱皮龟1.6万公里迁徙路线中的关键栖息地。

2023年《公海生物多样性协定》确立30%海洋保护目标;《昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架》承诺每年2000亿美元生物多样性资金。欧盟"从渔网到餐桌"溯源系统,要求所有海产品标注捕捞区域及生态影响,推动全产业链转型。

未来展望:重塑人与海洋的共生契约

未来展望:重塑人与海洋的共生契约

当我们在长江口为每只中华鲟植入卫星标签,不仅是追踪洄游路线,更是在绘制人类与自然的命运地图;从深海热泉极端环境中的生命奇迹,到座头鲸种群从2000头恢复至8万头的保育传奇,自然始终展现着强大的韧性。正如深海热泉生态系统的启示——即便在极端环境中,生命仍能蓬勃演化。只要人类以敬畏之心对待海洋,这些蔚蓝血脉将继续滋养地球万物。

《蓝色经济》作者冈特·鲍利所言:“保护海洋不是成本,而是21世纪最明智的投资。” 在这场蓝色变革中,每个国家、企业和个体都是受益者与责任方。当我们以融资创新激活生态价值,以科技赋能提升保护效率,以文化重塑重建敬畏之心,那片孕育了所有生命的蔚蓝,终将继续哺育人类文明的未来。

《蓝色经济》作者冈特·鲍利所言:“保护海洋不是成本,而是21世纪最明智的投资。” 在这场蓝色变革中,每个国家、企业和个体都是受益者与责任方。当我们以融资创新激活生态价值,以科技赋能提升保护效率,以文化重塑重建敬畏之心,那片孕育了所有生命的蔚蓝,终将继续哺育人类文明的未来。

参考文献:

[1] 3月3日世界野生动植物日[J].林业与生态,2020,(03):49.

[2] 孙琳.我国红树林树种的濒危现状及濒危机制[J].世界林业研究.

[3] 危起伟.从中华鲟( Acipenser sinensis) 生活史剖析其物种保护: 困 境与突围[J].湖泊科学

来源: 大连圣亚海洋生物研究所

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

大连圣亚海洋科普

大连圣亚海洋科普