毫米波基站作为第五代移动通信(5G)及未来6G网络的核心设备,凭借其丰富的频谱资源和高速传输能力,为用户的生活与工作带来了极大便利。然而,毫米波基站面临着一系列挑战:因其波长短,信号易受障碍物阻挡和衰减,导致基站需要配备更多精密的天线阵列以实现信号的有效覆盖,不仅大幅度推高了硬件成本,还导致严峻的功耗问题。因此亟需创新性的解决方案,以平衡性能与成本、能耗之间的制约关系。

针对上述难题,东南大学毫米波全国重点实验室程强教授和崔铁军院士团队提出了一种全新的解决思路——基于可编程超表面的大规模毫米波波束赋形系统,并在此基础上构建了毫米波基站样机,在自由空间实现了四流信息的独立传输,显著降低了系统成本和功耗。相关成果发表于《国家科学评论》。

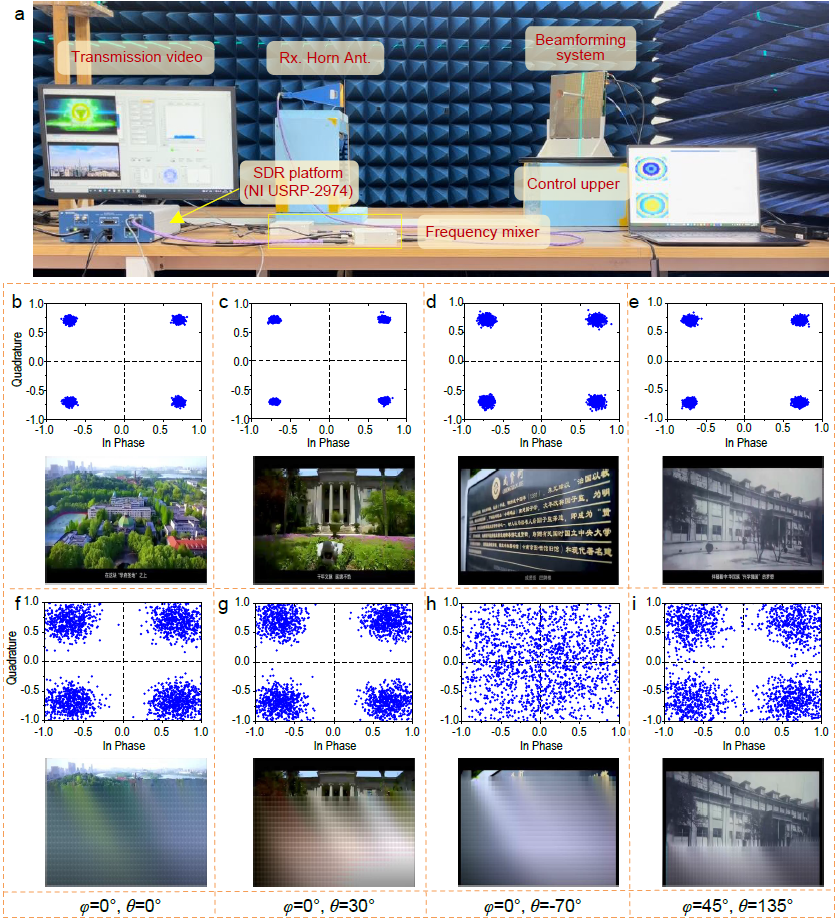

图1. 基于可编程超表面的多流6G智能毫米波基站

一体化产品级硬件架构设计

研究团队用可编程超表面取代了部分传统射频前端组件,利用其强大的电磁调控能力,实现了信号波束的发射与赋形。该系统主要由三个核心部分组成:

盘锥天线馈源:该天线具有宽带、高增益和背向散射的特点,能够在多种频段内稳定工作。其结构简单、易于制造和安装,具备良好的阻抗匹配性、低损耗和小尺寸优势。

可编程智能超表面阵面:智能超表面阵面由30×30个周期排列的超表面单元构成,每个单元集成了两个独立控制的PIN二极管,可实现2-bit的电磁波相位调控。通过独立调控单元相位,可实现宽角域内的波束赋形。

高集成度控制板:控制板配备一个FPGA芯片、38个电源驱动芯片、以及1800个独立电压输出端口,确保对超表面单元相位状态的精确控制。所有驱动芯片同步接收FPGA的状态切换指令,实现阵面相位编码的实时切换,保障系统的稳定运行。

图2. 基于可编程超表面的智能毫米波基站系统架构拆解图

在实际测试中,该系统能够在俯仰角从-70°到70°、方位角从0到360°的空间范围内实现精准的波束赋形,同时保持较高的辐射增益。

辅助6G智能毫米波基站通信验证

基于上述波束赋形系统,研究团队成功搭建了原理验证样机,并验证了其无线通信能力。实验表明,只有当波束赋形系统在指定方向工作时,传输的视频信号才能被正常解调接收(图3b-e);当系统停止工作时,视频传输出现明显的卡顿(图3f-i)。

图3. 基于可编程超表面的单流6G智能毫米波基站通信实验

为了进一步提升性能,团队还开发了基于可编程超表面的四流智能毫米波基站样机。与单流样机相比,四流样机能同时支持四路信号的独立传输,且平均工作功率仅为60W,显著降低了功耗。

基于可编程超表面的四流6G智能毫米波基站通信实验场景

未来应用与展望

该工作为6G毫米波基站的设计提供了全新的技术路径。未来,该技术有望应用于6G通信网络,进一步降低系统的成本和功耗。

了解详情,请阅读原文

A Smart Millimeter-Wave Base Station for 6G Application Based on Programmable Metasurface. National Science Review. doi:org/10.1093/nsr/nwaf017

来源: 《中国科学》杂志社

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

《中国科学》杂志社

《中国科学》杂志社