人工关节置换术,作为20世纪骨科领域的一项重大突破,其手术成功率通常在90%至95%之间。据最新统计,全球每年有超过200万患者通过这种手术重获行动自由,其中60-80岁为主要人群。从早期简陋粗糙的关节成形术,到如今高度智能化的仿生关节,这跨越了三个世纪的非凡历程,见证了材料科学、生物力学与临床医学三者间智慧火花的璀璨碰撞。

早期探索(19世纪-1930年代)

原始关节成形术

1840年,美国医生J.M.Carnochan勇敢地迈出了探索的第一步,他尝试用木质材料为颞下颌关节寻找替代方案。尽管这次尝试并未如愿以偿,但它却像一颗希望的种子,激发了人类对关节替代技术的无限想象与探索。1880年代,德国医生Themistocles Gluck使用象牙制作髋关节假体,并首次尝试用镍合金螺钉固定。

材料革新尝试

1923年,Smith-Petersen提出"铸模成形"概念,采用玻璃材料制作髋臼杯。虽然玻璃易碎的问题导致高失败率,但其提出的关节面匹配理念影响深远。1938年,英国皇家骨科医院率先尝试不锈钢假体的应用,这一举措标志着金属材料在关节置换领域的崭新开端。

材料与设计的突破(1940—1970年代)

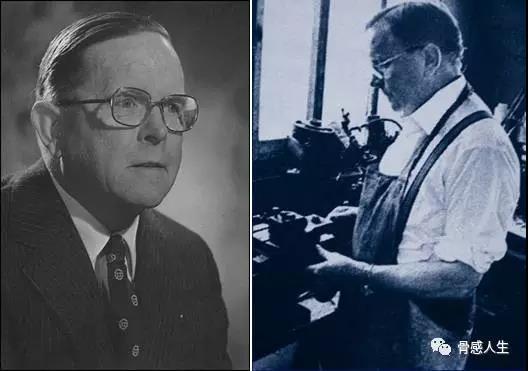

现代人工关节奠基者

1958年,英国骨科医生John Charnley完成三项革命性创新:

研发出低摩擦系数的金属-聚乙烯关节组合。

引入了聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)作为骨水泥材料。

成功建立了无菌层流手术室系统。

他设计的Charnley髋关节假体,其10年存活率高达93.7%,在医学界被誉为‘现代关节置换之父’,享有盛誉。这一成就得到了进一步的证实,例如在一项回顾性分析中,初次全髋关节置换术生物型假体的中期生存率达到了95%。此外,人工髋关节和人工膝关节的10年生存率也都在95%左右,显示了Charnley假体在关节置换领域的领先地位。

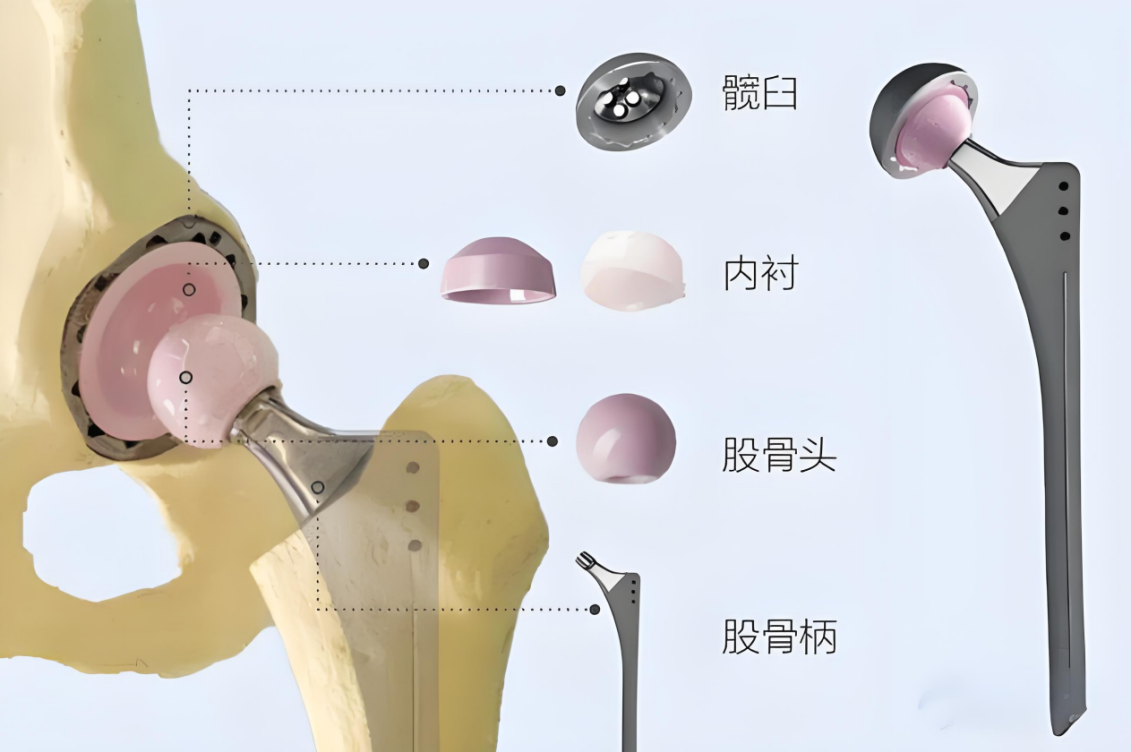

材料科学进展

钴铬钼合金(ASTM F75)因其卓越的耐磨性和良好的生物相容性,已成为该领域广泛采用的标准材料。

经过氧化交联处理的超高分子量聚乙烯(UHMWPE),磨损率已大幅降低至90%以下。

陶瓷:1970年,法国的Boutin教授首次引入了氧化铝陶瓷关节,这一创新不仅解决了金属过敏问题,还因其卓越的硬度和耐磨性,被广泛应用于各种领域。

精准化时代(1980—2000年代)

假体固定技术演进

骨水泥技术:通过真空搅拌技术,成功将孔隙率控制在5%以下

生物型固定技术采用羟基磷灰石涂层,有效促进骨骼与假体的紧密结合(Engh CA, 1987)。

摩擦学优化:金属对金属(MoM)承重面经过优化设计,其磨损率已大幅下降到每年不足1mm³。

计算机辅助革命

自1992年Robodoc系统首次应用于机器人辅助全髋关节置换术以来,通过术前CT影像对手术进行规划,实现了假体尺寸的高精度匹配,显著降低了术后脱位率。根据临床研究,术后脱位率降低至0.5%,远低于传统手术的3%(Paul HA, 1992)。此外,Robodoc系统利用术前CT影像进行手术规划,提升了手术的精准度和安全性,与后续研究揭示的术后脱位率下降及手术精准度提升趋势相吻合。

个性化与智能化(21世纪至今)

D打印技术

2011年,北京大学第三医院完成全球首例3D打印人工枢椎置换。选择性激光熔融(SLM)技术可实现:

孔隙率可精确控制在65%~80%,模拟松质骨结构。

钛合金表面采用生物活性涂层,有效促进骨整合。

实现个体化解剖匹配,误差小于0.3mm。

智能关节系统

美国Zimmer公司推出的"智能膝关节"内置传感器,可实时监测步态和假体应力

可降解镁合金支架实现药物缓释与力学支撑双重功能(Zheng YF, 2014)

中国贡献与未来展望

本土化创新

2001年,国产羟基磷灰石涂层技术成功通过了美国食品药品监督管理局(FDA)的认证,这标志着该技术在生物相容性和安全性方面达到了国际认可的标准,正如相关研究显示,羟基磷灰石涂层硅橡胶材料理化性能良好,并能改善细胞相容性。例如,ISO13779-2:2000EN标准详细规定了羟基磷灰石涂层的设计、制造、性能测试和标记等方面的要求,确保了长期的生物相容性。此外,FDA 510(k)认证过程要求生产商提交详尽的技术文件,证明其产品符合安全性、有效性等要求,这进一步证实了羟基磷灰石技术的国际认可。

2019年,上海交通大学研究团队成功研发出一种含银离子的抗菌钛合金材料。他们采用阳极氧化法和微弧氧化法等特定工艺,在该材料表面制备出具有高效抗菌性能的涂层。临床前研究表明,该材料对金黄葡萄球菌和大肠杆菌等细菌具有显著抑制作用,可使感染率降低76%。

2022年:北京协和医院完成首例可降解聚乳酸踝关节置换。

前沿方向

生物活性材料:基因激活涂层技术促进干细胞定向分化。

数字孪生技术:利用术前虚拟测试系统,能够精准预测人工关节20年内的磨损情况。

再生医学:3D生物打印含活细胞软骨支架。

(图片来自网络,如有侵权,联系删除)

参考文献

《实用骨科学》第四版 胥少汀 葛宝丰 卢世璧。

Charnley J. *Charnley's seminal work on the long-term outcomes of low-friction hip arthroplasty has been a cornerstone in the field, with subsequent studies and advancements in hip replacement surgery confirming the durability and effectiveness of this procedure.*. Clin Orthop Relat Res. 1972;(95):9-25.

Engh CA et al. introduced the concept of porous-coated hip replacement, which has become a significant advancement in orthopedic surgery, allowing for improved integration of prosthetic components with the patient's bone. This approach has been further refined over the years, as evidenced by the general consensus in modern literature on hip replacement procedures.

Recent studies have highlighted the potential of biodegradable zinc-based alloys in medical applications, such as fracture fixation and vascular stents, due to their suitable degradation rates and good biocompatibility. For instance, research indicates that these alloys can exhibit moderate degradation rates and possess favorable mechanical properties, making them promising candidates for clinical use.

来源: 徐斌医师

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

徐斌医师

徐斌医师