纤溶酶原激活剂:拆解血栓的“生命通路修复师”

引言:当血管“堵车”时,谁来打开生命通道?清晨七点,李阿姨正准备起床做早餐,突然感觉左手发麻、嘴角歪斜,连一句话都说不完整。一旁的老伴吓坏了,立刻拨打120。医生诊断为急性脑梗死——血栓堵塞了脑部血管。静脉推注一种“溶栓药”后不到2小时,李阿姨的肢体活动逐渐恢复。这种创造奇迹的药物,就是我们今天的主角:纤溶酶原激活剂。作为药师,我始终认为这类药物是人类对抗血栓的“工程队”——它们能在关键时刻清除血管“路障”,恢复血流。但和所有工具一样,它们需要被正确使用。本文将从科学原理到实际用药,带你深入解读这场“血管疏通战”。

第一章

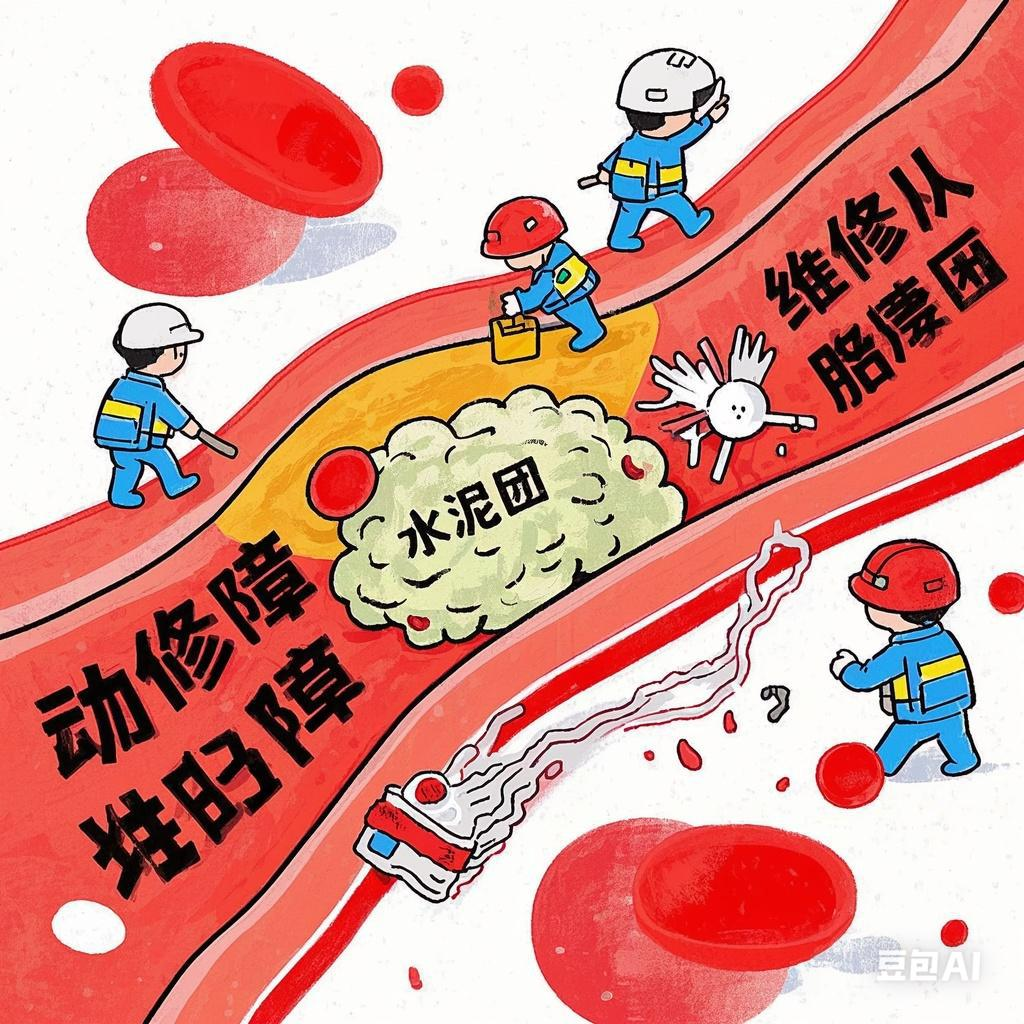

血栓形成:血管里的“豆腐渣工程”是怎样炼成的?想要理解溶栓药的作用,首先要了解血栓的真面目。想象一下血管内壁像年久失修的水管,出现裂痕(动脉硬化、高血脂损伤内皮细胞)时,身体的“维修队”(血小板和凝血因子)会迅速赶来填补缺口。然而,当修复过度时,它们会在伤口处形成一坨劣质“水泥团”(纤维蛋白网络包裹血小板形成血栓),甚至部分脱落形成“路障”,堵住下游血管(图1)。

第二章

第二章

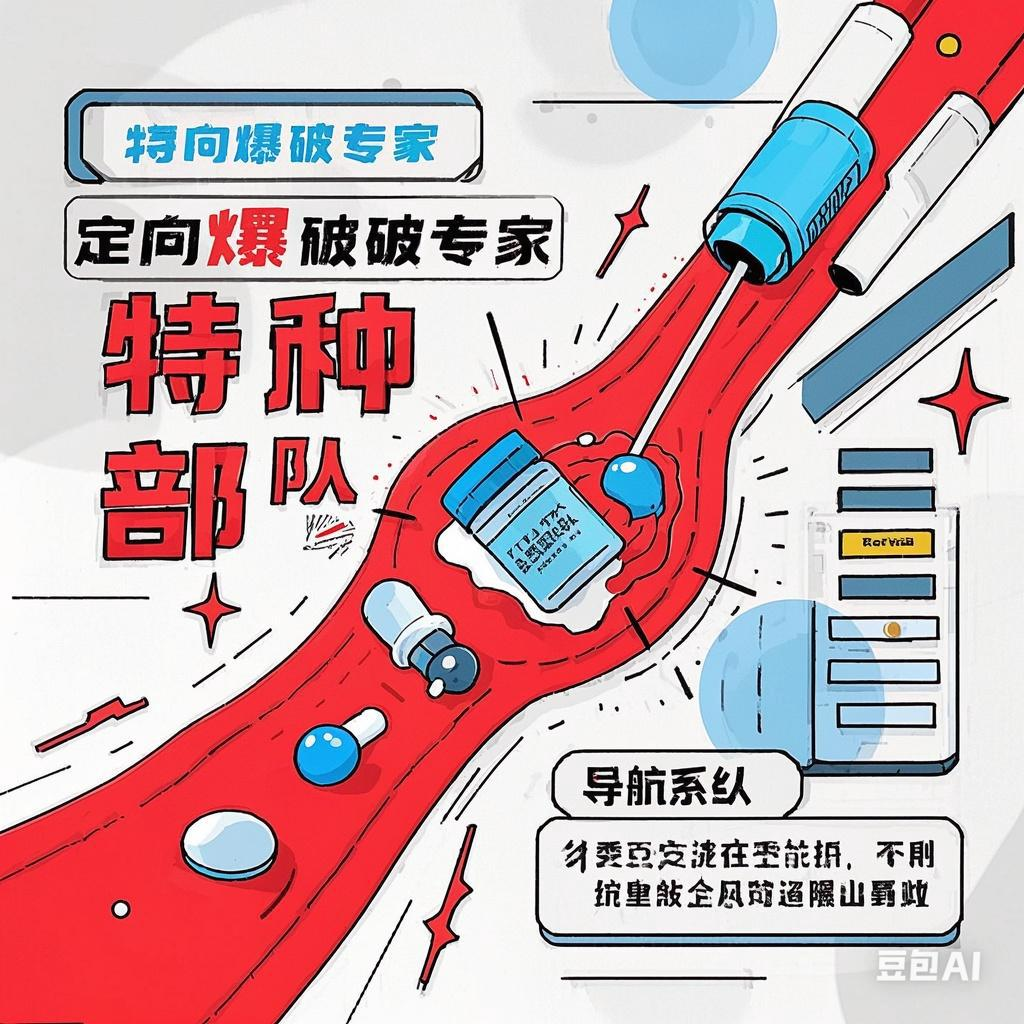

纤溶酶原激活剂:血栓“定向爆破专家”的精密操作:1. 溶栓药界的“特种部队”纤溶酶原激活剂(包括阿替普酶、替奈普酶等)是溶栓药物的核心成员,它们能发起一场针对血栓的精确打击:目标识别:这些药物像具备“导航系统”的猎手,特别“偏爱”血栓中的纤维蛋白。一旦抵达目标区域,会锚定在纤维蛋白表面。启动爆破:在被纤维蛋白“吸引”后,它们会唤醒体内沉睡的“拆弹专家”——纤溶酶原,将其转化为纤溶酶。

这种酶如同微型剪刀,精准剪断纤维蛋白的网状结构。拆除清理:随着纤维蛋白骨架被瓦解,血栓逐渐崩解成碎片,最终被血流冲走。关键优势:与早期溶栓药(如链激酶)不同,纤溶酶原激活剂只在血栓局部激活纤溶系统,显著降低全身出血风险,堪称“指哪打哪”的高科技武器。2. 三代药物的“进化史”第一代(阿替普酶):急诊室主力军,起效快但半衰期短(仅4分钟),需持续静脉滴注,对院前急救不友好。第二代(瑞替普酶):改良版半衰期延长至13分钟,允许分两次推注,更适合救护车上使用。第三代(替奈普酶):单次推注即可完成治疗,纤维蛋白亲和力提升5倍,出血风险降低20%,但价格更贵。

这种酶如同微型剪刀,精准剪断纤维蛋白的网状结构。拆除清理:随着纤维蛋白骨架被瓦解,血栓逐渐崩解成碎片,最终被血流冲走。关键优势:与早期溶栓药(如链激酶)不同,纤溶酶原激活剂只在血栓局部激活纤溶系统,显著降低全身出血风险,堪称“指哪打哪”的高科技武器。2. 三代药物的“进化史”第一代(阿替普酶):急诊室主力军,起效快但半衰期短(仅4分钟),需持续静脉滴注,对院前急救不友好。第二代(瑞替普酶):改良版半衰期延长至13分钟,允许分两次推注,更适合救护车上使用。第三代(替奈普酶):单次推注即可完成治疗,纤维蛋白亲和力提升5倍,出血风险降低20%,但价格更贵。

第三章

生死时速:抓住溶栓的“黄金窗口”某天半夜12点,张先生突发胸痛,却因为怕麻烦忍到天亮才就医,错过最佳溶栓时间窗,最终导致大面积心肌坏死。这样的悲剧时刻提醒我们:溶栓药的起效与时间息息相关!1. 不同疾病的“倒计时”急性缺血性脑卒中:溶栓窗仅4.5小时。每延误1分钟,约190万脑细胞死亡。超窗使用不仅无效,还会增加脑出血风险。急性心梗:理想时间窗是发病12小时内,但效果随小时递减,尤其在最初2小时内溶栓可挽救50%以上的心肌。肺栓塞:高危患者若出现休克或低血压,需在确诊后48小时内启动溶栓。

2. 溶栓治疗的“铁律”院前甄别:非专业人员牢记“FAST法则”(面部下垂、手臂无力、语言障碍、及时送医),第一时间联系120而非私家车转运。院内绿色通道:卒中中心和胸痛中心有专门的溶栓团队,从进院到用药应控制在60分钟内(美国标准为door-to-needle time≤60min)。

第四章

风险与对策:当“救星”变“杀手”急诊室里,医生拒绝给一名高血压未控制的患者用溶栓药,家属愤而质疑。事实上,纤溶酶原激活剂在溶解血栓的同时,可能“误伤”其他部位的血管。药师提示以下风险需严防:1. 禁忌症“黑名单”绝对禁忌:活动性内脏出血、近期脑出血或颅脑手术、主动脉夹层等。相对禁忌:控制不佳的高血压(>185/110mmHg)、近期大手术(3周内)、妊娠等。2. 出血——最危险的副作用最致命的是症状性脑出血(发生率约1%-6%),表现为突然头痛、呕吐或意识改变。药师建议:用药后监护:注射完毕至少监测24小时,每15分钟测一次血压(尤其前2小时)。解毒准备:备好氨甲环酸等止血药,必要时输注新鲜冰冻血浆。3. 过敏反应与药物互助阿替普酶可能引发皮疹甚至过敏性休克(罕见),用药前需评估过敏史。溶栓后需联用抗凝药(如低分子肝素)防止再梗,但48小时内禁止使用抗血小板药(阿司匹林)。

第五章

药师忠告:这些误区可能让你错失生机

误区1:“溶栓后血管通了就万事大吉”真相:溶栓治疗的血管再通率为50%-70%,且部分患者可能出现“无复流”(血流无法到达末梢血管)。此时需配合抗凝治疗,必要时桥接介入手术。

误区2:“中药活血化瘀能替代溶栓”真相:尚无任何中药制剂被证实能快速溶解大血管血栓。国际指南强调:在时间窗内,静脉溶栓是唯一被证实有效的手段!

误区3:“超过时间窗宁可用药试试”案例:患者发病6小时后强行要求溶栓,最终脑出血死亡。药师提醒:超窗使用非但无效,还会将死亡风险提升3倍以上。

第六章

未来展望:下一代溶栓药的突破方向科学家正致力于开发更安全高效的溶栓药物:纳米机器人载体:搭载溶栓药直达血栓深处,减少全身暴露。超声辅助溶栓:利用微泡空化效应增强药物渗透。基因编辑技术改造:使药物仅靶向陈旧血栓,避开新生止血栓块。结语:与时间赛跑中,每个人都应是“吹哨人”纤溶酶原激活剂是人类对抗血栓的智慧结晶,但它们的使用如同一场精密的外科手术——既要争分夺秒,又要精准规避风险。作为药师,我恳请所有读者:熟记心脑血管意外症状,发现异常立即拨打120;信任医生的专业判断,勿因焦虑强行要求超适应症用药;日常控制高血压、糖尿病等危险因素,减少血管“豆腐渣工程”的发生。毕竟,再好的“拆弹专家”,也不如永远不用启动它们。

来源: 作者原创文章

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科学药语者

科学药语者