· 文 章 摘 要 ·

有益的根系-微生物相互作用在提升作物性能和抗逆性方面具有巨大潜力。然而,作物的驯化与改良 (如杂交优势) 降低了其遗传多样性,并重塑了作物的表型性状及其相关的微生物组结构和功能。当前,对驯化和改良如何通过调节根系发育和微生物组组装来影响其相互作用的遗传和生理机制仍然了解有限。本文总结了作物驯化与改良对根系特性及其相关微生物组结构和功能的影响现状。同时,评估了驯化与改良如何通过基因调控、根系发育及根系分泌物特征的变化,重塑根-微生物互作的潜在机制。此外,本文还提出了利用有益微生物减缓全球气候变化的策略。深入理解作物驯化与改良在根系与相关微生物组互作中的作用,将为未来育种工程和农业管理提供重要指导。

· 文 章 亮 点 ·

1. 作物驯化降低了遗传多样性,但增加了根系性状的复杂性,同时简化了微生物组的结构和功能。2. 现代作物在开发和利用根系性状及其相关功能性微生物群落方面具有巨大的遗传潜力。3. 利用作物驯化可增强未来作物根系和微生物组的抗逆性。

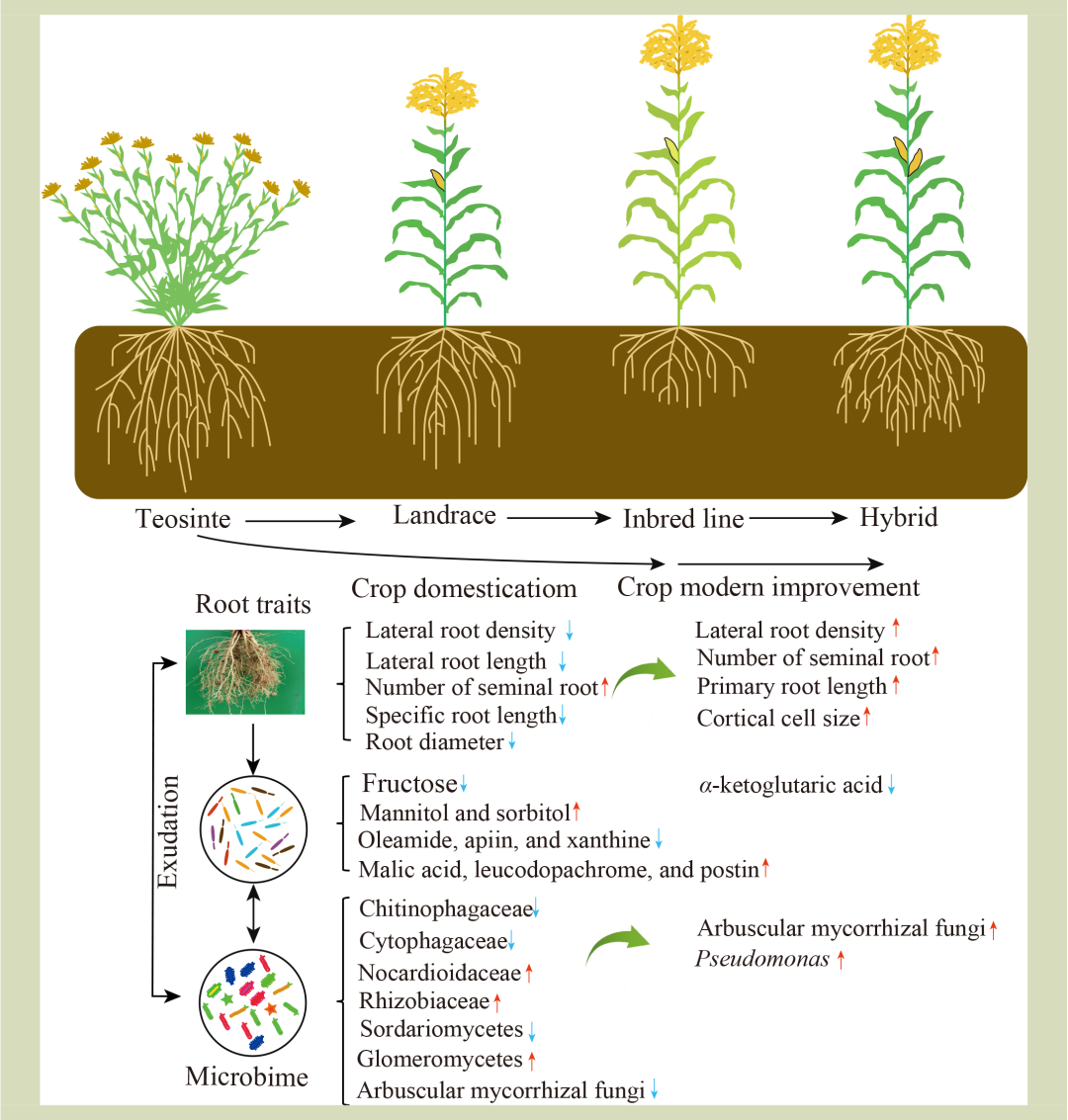

图1 作物驯化和改良对根系发育以及相关微生物的影响。

· 研 究 内 容 ·

▎引言

作物驯化和改良极大地提升了现代农业系统的生产力,但与野生祖先相比,这一过程中直接或间接的选择大幅降低了作物的遗传多样性。大量研究显示,作物驯化和改良能够显著影响根系发育及其相关微生物的结构和功能。然而,缺乏对微生物组遗传机制的深入理解,成为将有益微生物组应用于作物育种的一大障碍。虽然比较不同作物基因型的微生物群落相对简单,但作物驯化和改良对这些群落的具体影响仍然复杂。微生物群落的结构和功能受多种因素影响,包括作物的遗传特征和环境条件。因此,遗传机制的理解要求追踪作物驯化和改良过程根系发育和微生物群落的动态特性,以及它们如何适应外界变化的环境。

▎作物驯化影响根系发育以及与微生物的相互作用1. 作物驯化对作物相关微生物结构和功能的影响

与野生祖先相比,作物驯化降低了作物物种的遗传多样性,并改变了相关微生物的多样性和群落组成 (图1)。一些研究表明,与现代作物栽培品种相比,作物的野生祖先能够招募到功能上显著不同的微生物群。总体而言,现代作物通常与微生物组的有益关系减少。这些结果表明,作物驯化过程中,一些宿主性状可能通过与有益微生物的互补关系来提高抗逆性,从而适应当地环境。然而,要弄清作物驯化过程是否以及如何导致微生物组特征的趋同选择,并赋予宿主有益功能,仍需进一步系统研究。

2. 作物驯化对根系发育的影响

在作物驯化过程中,从野生祖先到现代栽培品种的遗传多样性逐渐减少,这显著影响了根系结构 (图1)。作物的野生祖先通常表现出较高的侧根密度、更长的根毛和较大的根直径,这有助于形成更大的根系并提高非生物胁迫的耐受性。此外,作物驯化过程中,根系的解剖学特征也发生了变化。这些根系解剖和根系结构特征的变化反映了作物对当地环境压力的适应。作物驯化过程中,根系功能特性可能对有益微生物群的组成产生选择性招募,促成了与宿主植物之间的互惠互动。然而,未来的研究需要深入探讨根系特征形成的潜在遗传基础,以及这些变化如何进一步影响微生物的结构和功能。

3. 作物驯化影响根系–微生物互作的潜在机制

作物驯化对根系发育以及微生物组的结构和功能产生了重要影响。根系性状的变化在功能上与根系代谢和相关微生物的组成密切相关 (图1)。小麦的驯化研究揭示了从野生品种到现代栽培品种,植物防御代谢物、抗氧化剂、植物激素和蛋白氨基酸等物质的显著增加。作物根系性状的功能多样性受到驯化基因的调控,进而影响根系渗出物的组成。这些变化有助于促进有益的根系与相关微生物群的相互作用,从而增强作物应对非生物胁迫的能力。

▎现代作物育种改良(杂交优势)影响根系发育及其与微生物的相互作用1. 杂交优势对微生物组结构和功能的影响杂交优势指的是杂交种的表现优于其近交亲本的平均表现,这种现象可能是植物遗传和相关微生物共同作用的结果。最近的研究表明,杂交优势不仅体现在作物生长表现上,还体现在相关微生物组 (图1)。研究发现,在田间条件下,玉米杂交种与其亲本的叶片和根际的微生物组组成存在显著差异。一项研究还表明,玉米杂交种与其亲本近交系相比,根部细菌和根际真菌的多样性更高。这些研究结果表明,现代杂交育种能够直接影响根系相关微生物组的结构和功能,从而影响作物的健康和生长。2. 杂交优势对根系发育的影响杂交种与其亲本在基因表达、根系发育和养分吸收方面存在显著差异。根系表型的变化是杂交育种过程中直接或间接选择的结果,可能直接或间接影响根系代谢以及相关微生物的定殖和功能 (图1)。在根系性状中,侧根密度表现出最强的杂交优势,表明侧根可能是玉米杂交过程中根系与微生物组相互作用的关键驱动力。杂交优势所依赖的根系性状可能有助于增强根系与根际微生物组的关联,从而提升作物对非生物胁迫的耐受性。3. 杂交优势影响微生物组结构和功能的潜在机制通过杂种优势作用,玉米杂交种在初生根发育过程中表达的基因多于其亲本,这表明与根系性状和根分泌物相关的显性基因在杂交种中比在亲本中更多。有研究显示,α-酮戊二酸出现在自交系的根际中,但未出现在它们的杂交种中,这表明杂种优势驱动了代谢组成的差异,并可能影响根际微生物群的结构和功能 (图1)。对于杂种优势,在不同作物中已有若干可能解释。玉米杂交种比其亲本自交系更倾向于在根际中招募更多有益的微生物群 (如假单胞菌和丛枝菌根真菌),这被认为有助于改善根系发育和养分利用。一项水稻研究表明,水稻杂交种的有益根际微生物群得到富集,可防御真菌病原体 (如尖孢镰刀菌)。这些结果表明,作物杂交种在植物生长与防御之间可以达到有利的平衡,从而促进杂种优势。然而,到目前为止,尚未揭示微生物群在杂种优势中的作用的潜在统一分子和生理机制。▎在作物育种中应用有益微生物群落

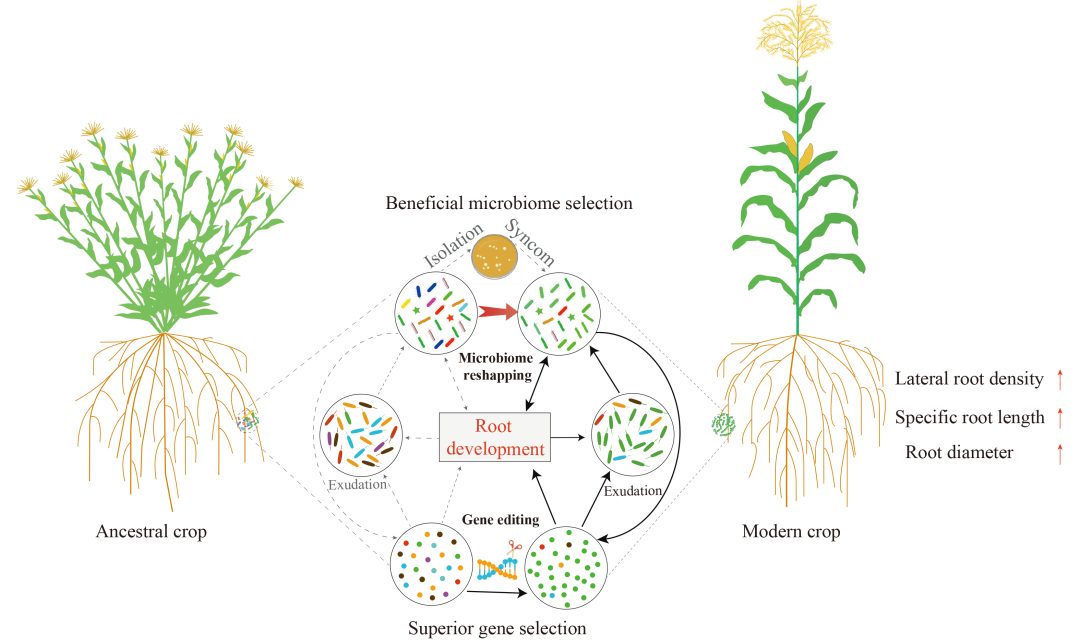

现代作物育种和农艺措施改变了根系与相关微生物之间的相互作用。例如,以作物生产为主要目标的高养分输入模式降低了作物对与养分获取相关的土壤微生物群功能的依赖。大量证据表明,野生作物祖先的遗传多样性更高,其功能基因、代谢产物和微生物组对有利的表型特征选择具有重要影响。然而,恢复作物驯化过程中丧失的有利性状 (如基因、根系表型或代谢特征) 仍然具有很大的挑战。将编码有益功能基因的等位基因重新导入作物精英品系中,可能有助于促进根系发育及其与相关微生物的有益互作 (图2)。在未来育种过程中,通过将根系与微生物群的相互作用作为优化根系结构的选择目标,可以培育出适应全球气候变化、具有更强抗逆性的作物。

图2 通过改良作物和益生菌,解决根际微生物组的农业应用问题。

· 展 望 ·

在自然环境与人为干预的相互作用下,从农作物的原始祖先到现代栽培品种的驯化和育种过程中,基因功能、代谢组成、根系结构以及相关微生物群等多个层面发生了变化。在这一过程中,微生物群的结构和功能往往丧失了与作物根系建立可遗传性和环境适应性有益相互作用的能力。研究作物驯化和育种如何影响作物根系发育以及相关微生物组的遗传基础和环境调控机制,有助于培育出更适应环境变化的新栽培品种。为应对不断的气候变化,应用具有可遗传性的有益微生物群还需要进一步的试验和探索。

来源: Engineering前沿

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

Engineering前沿

Engineering前沿