俗话说:“救人一命,胜造七级浮屠”。这话反过来寻思,也说明了古人认为造佛塔是无量功德,可以和救人命做比较。造“七级浮屠”尚且如此,造“九级浮屠”的功德就更大了,何况是在一千五百多年前。笔者今天要介绍的,就是这样一件稀世国宝,它是一个“迷你版”的九层宝塔,身高只有约2米。别看它个子小,却是中国现存最古老、最完整的石塔之一。它的身体被一分为二,上部塔刹收藏于山西朔州市博物馆,下部塔身收藏于台湾故宫南院,分别成为两地的镇馆之宝。

分别收藏于山西朔州市博物馆的塔刹(左)和台湾故宫南院的塔身(右)

图片来源:网络

那么,这件国宝从何而来,为何会“身首异处”,分属于海峡两岸呢?这还要从它传奇而坎坷的经历说起,这段经历涉及两个关键人物。他们分别是北魏宫廷小吏曹天度、爱国人士丁克诚。

公元466年5月,接连遭受丧父丧子之痛打击的曹天度,做出了一个重要决定,他要倾其所有建造一座石塔,以祭奠父亲颖宁和儿子玄明。在北魏时期浓郁的佛教氛围下,这是一项善举。曹天度遍寻能工巧匠,采用与云岗石窟同样的细砂岩石材,历时3年,终于建成宝塔。在宝塔题记中,他寄托了最美好的愿望,写道:“祝愿当今皇帝寿与天齐,德业运化八方,皇太后、皇太子永享福祚,我的同僚和已故、现存的宗族亲属,免于涂炭,大人婴儿都能得到佛果”。

这座石塔被安置于山西朔县崇佛寺弥勒殿内,静静地矗立了一千多年。直到抗日战争爆发,日军的入侵打破了这一方祥和与宁静。1937年9月28日,日军攻陷朔县县城,屠城三日,导致生灵涂炭,次年劫掠国宝石塔,企图运往日本。城内爱国人士丁克成激于义愤,在搬运文物装箱时,冒着生命危险将塔刹藏匿起来,因此,被劫走的石塔是塔身。石塔塔身被运到日本本土直至日本战败投降后,归还塔身给中国,后又几经辗转,被运到台湾,存放于台湾当地博物馆。1953年,丁克成将塔刹无偿献给崇福寺保管所,并讲述了日军当时劫掠石塔和他藏匿塔刹的详情。至此形成了石塔分属海峡两岸的格局。

珍藏于中国历史博物馆的早期完整曹天度石塔照片 图片来源:网络

当前,曹天度石塔受到了两岸文物专家的高度推崇,被认为含三绝:

一、九层石塔雕刻千佛,妙相庄严。佛塔最下一层为4排,2、3层各为3排,余各层为2排。浮雕佛像,1 层264,2 层196,3层168,4至6层各120,7至8层各116,9层112。另外,最下一层两侧各有1佛龛,龛内有1 佛2菩萨。每层塔四角均有角柱。塔座正面浮雕2 供养比丘,两侧有莲花吼狮,前后有浮雕男女供养人各10人。题记两侧各有1供养人像。另1至7层为一节,与8至9层的一节相接。所雕刻的佛像有云岗石窟风格。

二、石塔是中印佛塔风格的完美融合。塔身为中国式的重楼建筑,塔顶则为印度式堵婆缩型,又加中国式瓦顶佛龛,它创造了印度和中国相结合的造塔范例。

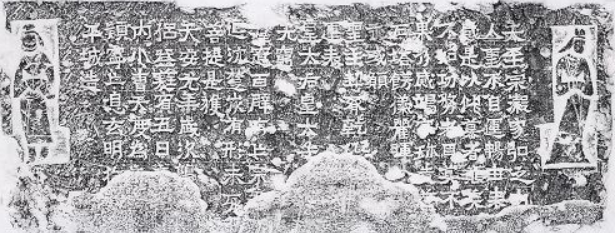

三、石塔所刻题记是平城魏碑经典之作。石塔题记《曹天度造九层石塔记》被众多书家史家推崇,称为“稀世珍品”。书法家评价曹天度塔记“朴厚古茂,奇姿百出,外柔内刚,越看越气息高古,嚼之味醇,观之心醉”,凸显“汉隶转魏碑期间的端庄古朴之容貌”。

《曹天度造九层石塔记》拓片 图片来源:网络

可惜,这一国宝至今“骨肉分离”,笔者也期待北魏曹天度石塔能够早日合为一体,成就“完璧”之美。

参考文献:

[1]王妙珍.北魏曹天度九层石塔析疑[J].黑河学刊,2011,(02):79-80.

[2]范明三.何日完璧共婵娟[J].上海工艺美术,2011,(02):14-15.

来源: 天生西南

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

天生西南

天生西南