门捷列夫:化学元素周期律的奠基者

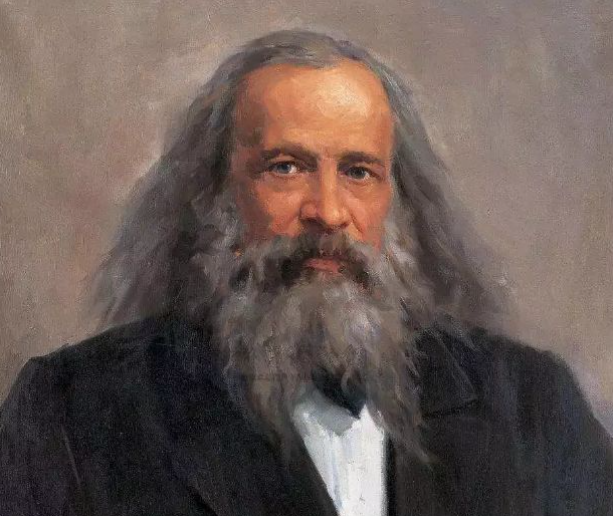

你能想象吗?曾经,化学元素就像一堆杂乱无章的拼图碎片,毫无规律可言。但有个人站了出来,用他的智慧和坚持,将这些碎片巧妙地拼凑在一起,创造出了一幅宏伟的科学蓝图,这个人就是德米特里・伊万诺维奇・门捷列夫(Дмитрий Иванович Менделеев,1834年2月8日—1907年2月2日)。

1834 年 2 月 8 日,门捷列夫出生在俄罗斯帝国西伯利亚的托博尔斯克。他的母亲经营着一家玻璃厂,原本日子过得还算不错。可谁能想到,一场大火把工厂烧得一干二净,无奈之下,全家只能搬到圣彼得堡。尽管家境一下子变得贫寒起来,但门捷列夫从小就对科学表现出了极大的兴趣,脑袋里似乎装着无数个好奇的小问号,聪明才智更是藏都藏不住。

1850 年,门捷列夫成功进入圣彼得堡国立大学,开启了他的科学之旅。1855 年毕业时,他凭借出色的表现获得了金质奖章,这可是相当厉害的荣誉!不过毕业后,他不幸患上了结核病,只能去克里米亚疗养,在那儿还顺便当起了老师。等身体康复后,他又马不停蹄地回到圣彼得堡继续深造,拿下了硕士学位。1859 年,他前往德国海德堡大学,在那里,他就像一块海绵,尽情吸收着当时最前沿的化学知识。

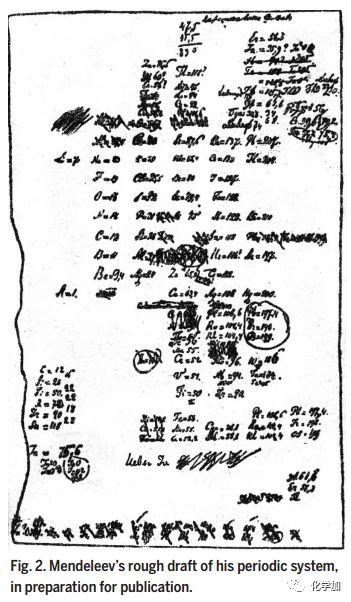

19 世纪中叶,化学家们已经发现了 63 种元素,可这些元素之间的关系乱成一锅粥,毫无头绪。门捷列夫在写《化学原理》这本书的时候,就想着能不能把这些元素好好分分类。他一头扎进元素的原子量和化学性质研究中,突然发现了一个神奇的规律:随着原子量的增加,元素的化学性质不是一直变来变去,而是隔一段时间就会重复出现。这就好比你每天的生活,虽然每天都在过,但有些事情是有规律地重复发生的。

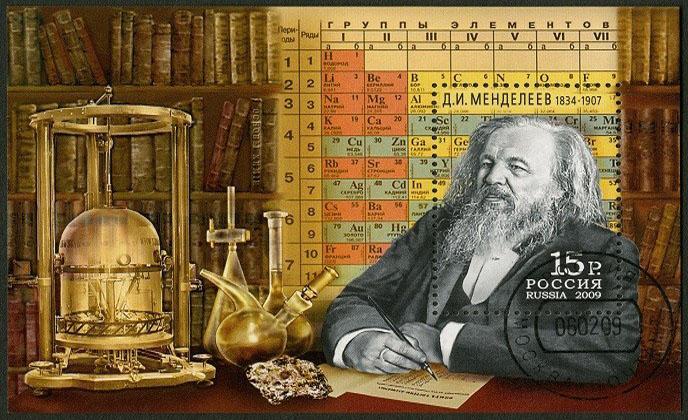

1869 年,门捷列夫正式提出了元素周期律,还制作出了世界上第一张元素周期表。这张表可太牛了!他不仅按照原子量把元素排好队,还大胆地在表上预留了空位,预言了一些还没被发现的元素以及它们的性质。比如说,他在铝旁边留了个位置,预言这个还没露面的金属原子质量是 68,密度是每立方厘米 6 克,熔点还很低。结果六年后,法国化学家保罗・埃米尔・勒科克・德布瓦博德兰真的发现了镓,它的原子质量是 69.7,密度是每立方厘米 5.9 克,熔点也很低,就像门捷列夫提前安排好的一样,精准地填补了那个空位。

门捷列夫的《化学原理》简直就是化学领域的 “武林秘籍”。1868 年第一次出版后,就像超级畅销书一样,前前后后出了八版。这本书里,不仅把当时已知的化学知识系统地梳理了一遍,还详细地讲述了元素周期律是怎么被发现的,以及它的重大意义。国际化学界都把它当成标准教材,不知道影响了多少代化学家,就像一盏明灯,照亮了无数化学爱好者前行的道路。

门捷列夫可不只是个科研大神,还是个超厉害的老师。他在圣彼得堡大学教了很多年书,培养出了一大批优秀的化学人才。他的教学方法和理念,就像一阵新风,吹进了俄国乃至世界的化学教育领域,影响可深远了。

你以为门捷列夫只在化学领域发光发热吗?那你可就小看他了!他就像一个超级跨界王,在好多领域都有重要贡献。他研究过气体定律、气象学、石油工业、农业化学、无烟火药,甚至连度量衡都有他的研究成果。比如说,他捣鼓出了新型的无烟火药,还推动了俄国度量衡的现代化,他还积极主张改善石油业、采矿业、制造业、农业和贸易的现状。另外,他提出的近代溶液学说 —— 溶解水化理论,也为化学理论的发展添了一块重要的拼图。

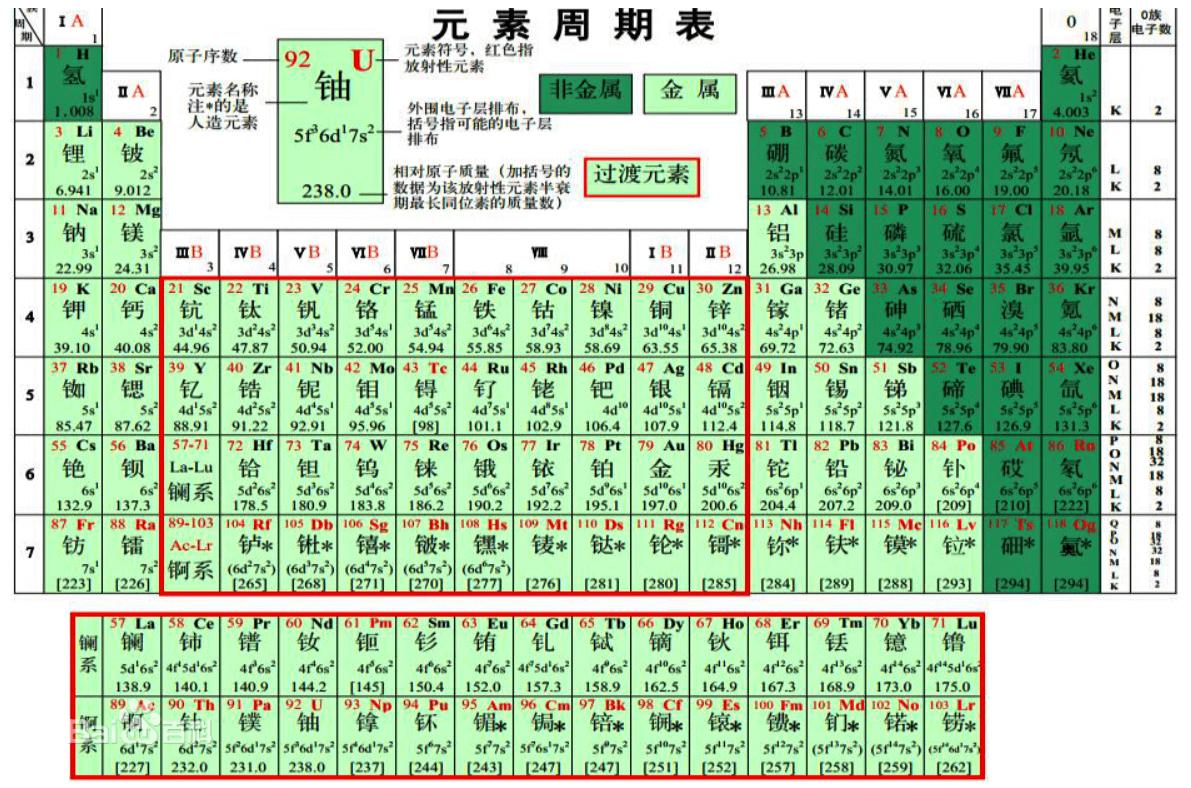

当然啦,门捷列夫的元素周期表一开始也不是十全十美的。随着科学不断进步,人们发现有些元素的原子量测定不太准确。不过,他的理论就像一棵生命力顽强的大树,依然茁壮成长。1894 年,科学家们发现了氩等稀有气体元素,这些元素一开始可没在门捷列夫的周期表上。但门捷列夫也没闲着,1906 年,在他生前最后一版《化学原理》里,专门给惰性气体开辟了一个新专栏,这下元素周期表在列上就完整啦,就像一幅完美的拼图,所有的碎片都找到了自己的位置。

令人遗憾的是,门捷列夫一生都未获得诺贝尔奖。这主要是因为诺贝尔奖从 1901 年开始颁发,彼时门捷列夫的元素周期律已提出 30 余年,部分评委认为其成果的 “时效性” 不足。而且当时化学领域研究方向多元,竞争激烈,评选标准更倾向于实验性成果,门捷列夫主要是理论建树,难以在评选中脱颖而出。1906 年,门捷列夫距诺奖仅一步之遥,却因一票之差落选,次年便与世长辞 ,成为科学史上的一大憾事。但即便没有诺奖加持,他的元素周期表依旧是化学领域的 “定海神针”,其贡献也得到了全世界的认可。

门捷列夫的元素周期表,那可是化学领域的 “定海神针”,给化学家们提供了一个超清晰的框架,让大家能更好地理解元素之间的关系。有了这张表,化学研究就像开了导航一样,方便多了,还为新元素的发现和研究指明了方向。他的贡献可不仅仅局限在化学领域,他的科学精神和创新思维,就像一团燃烧的火焰,激励着无数后来者勇敢地去探索未知。

1907 年 2 月 2 日,门捷列夫因为心肌梗塞永远地离开了我们,这一天距离他 73 岁生日只差六天,实在是太可惜了。在他的葬礼上,学生们带着一张巨大的周期表摹本跟在灵车后面,这大概是对这位伟大科学家最深情、最特别的致敬了。

门捷列夫用他的一生,改变了化学的面貌,他的元素周期表成为了化学研究的基石。他的名字,就像一颗璀璨的星星,永远闪耀在科学的历史长河中,他的贡献也会一直激励着后来的科学家们,勇敢地去敲开未知世界的大门。

作者简介:梁仁海,桂林理工大学教师,高级实验师;科普中国专家,2023年、2024年科普中国百佳科普号《桂粤科普》运营者。中国科普作家协会会员,广西科学家精神宣讲团成员,广东省十大科学传播达人,广东省科普讲师团成员,中国青少年科技教育工作者协会高级青少年科技辅导员。

来源: "桂工"科普

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

"桂工"科普

"桂工"科普