日食是一种罕见的天象,特别是日全食,对某一个地区而言,要看到一次日全食的奇异壮观景象很不容易,平均要两三百年才有一次这样的机会。

1969年1月22日,我国首次大规模日全食综合观测取得辉煌成果。这次观测包括太阳活动区对电离层影响的联合观测,日冕、日食对地球物理和大气效应等数十个研究项目。其中射电、日冕观测,是在11000米高空采用非密封舱飞机观测。

日全食时能观测到什么?

自古以来,日食就吸引着人们的注意,许多国家早就对日食进行长期的观测,我国还保存有世界上最古老、最系统的日食记录。但是由于科学水平的限制,在中世纪以前还谈不上对日食进行科学的研究。直到16世纪中叶,由于天文学和其他学科的发展,人们对日食的观测研究才得到不断的发展和提高。

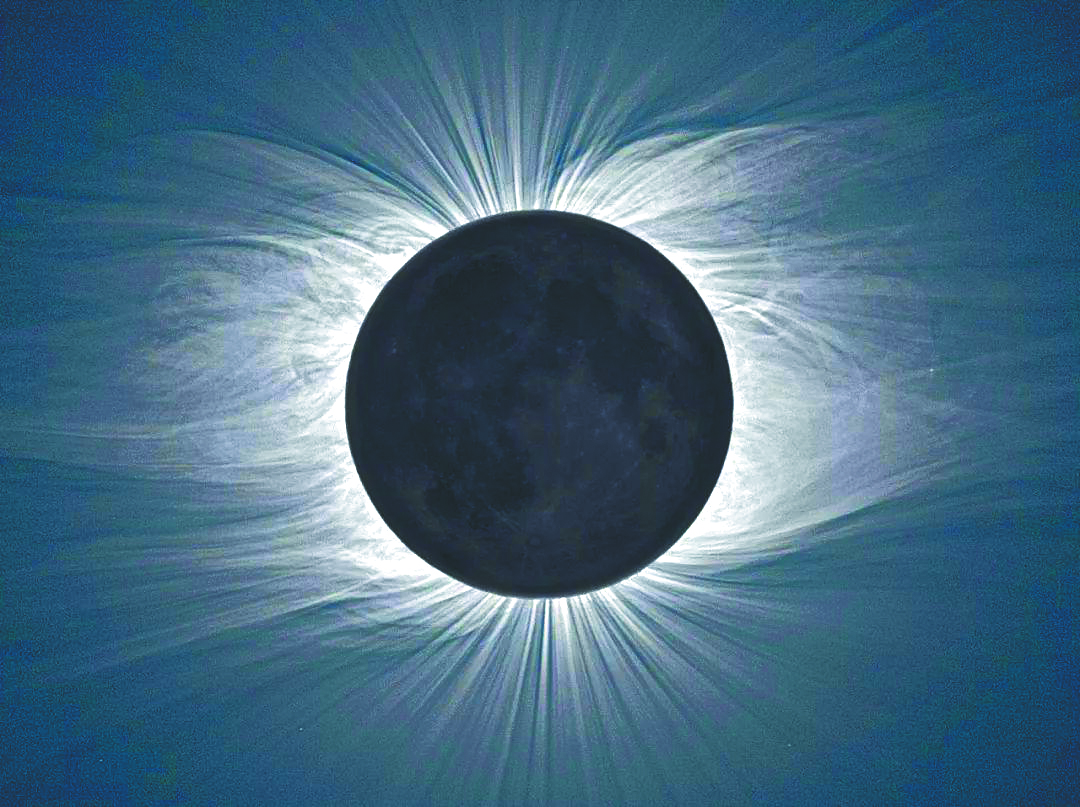

日食,特别是日全食,是人们认识太阳的极好机会。我们平时所见到的太阳,只是它的光球部分,光球外面的太阳大气的两个重要的层次--色球层和日冕,都淹没在光球的明亮光辉之中。色球层是太阳大气中的中层,它是在光球之上厚约2000千米的一层;在太阳外面,还包围着温度极高(百万摄氏度)但十分稀薄的等离子体,延伸的范围比太阳本身还大好几倍,这叫作日冕。日冕的光度只有太阳本身的百万分之一,平常它完全隐藏在地球大气散射光造成的蓝色天幕里。

日全食时,月亮挡住了太阳的光球圆面,在漆黑的天空背景上,相继显现出红色的色球和银白色的日冕,科学家可以在这一特定的时机、特定的条件下,观测色球和日冕,并拍摄色球、日冕的照片和光谱图,从而研究有关太阳的物理状态和化学组成。例如在1868年8月18日的日全食观测中,法国天文学家让桑拍摄了日珥的光谱,发现了一种新的元素“氦”,这个元素一直在过了二十多年之后,才由英国的化学家雷姆素在地球上找到。

在日全食时,由于月亮逐渐遮掩日面上的各种辐射源,从而引起各种地球物理现象发生变化,因此日全食时进行各种有关的地球物理效应的观测和研究具有一定的实际意义,并且已成为日全食观测研究中的重要内容之一。

中国日全食科学观测起步

正是由于日食时可以取得平时无法得到的观测资料,对日食的观测研究不仅有助于进行太阳物理学本身的研究,还有利于进行日地空间和地球物理学等学科的研究。因此,日全食观测已越来越引起许多科学家的兴趣和重视。

20世纪,中国总共发生了7次日全食,分别是1907年、1936年、1941年、1943年、1968年、1980年和1997年。

辛亥革命之后,中国天文学会在北京中央观象台成立,以“求专门天文学之进步及通俗天文学之普及”为宗旨,开展天文学研究及普及活动。由于1936年及1941年中国可见日全食,中国天文学会于1934年发起组织日食观测委员会。

1936年6月19日的日全食虽在中苏边境可见,但当时来说尚不具备观测所需的交通等条件,因此中国派出两支队伍出国观测,一支赴北海道,一支赴伯力(位于黑龙江、乌苏里江汇合口东岸),后者因阴天观测失败,前者获得成功,但两队都获得丰富的经验,对1941年日食观测起了很大作用。

北海道观测队由天文研究所所长余青松领队,观测地点在日本北见国枝幸郡一个海滨小村庄枝幸村。观测队携带了德国蔡司特制160毫米紫外线天文摄影镜,另外从德国礼和洋行和金陵大学借用了3台电影机,包括当时最新的彩色片。

日全食发生在当地下午2点07分到4点25分,观测地点设在枝幸寻常小学,当地警察内外巡视,阻止闲杂人等进入,观测队事先对仪器进行检测校对,成功拍摄了日冕照片,并拍摄到关键时段的日食影片。另外通过与英、美、印度等国派往日本的观测队进行交流,获得了很多观测筹备的经验。

中国天文学会张钰哲和李珩两人则携带青岛观象台的32厘米镜头及两台望远镜,前往伯力观测,重点研究日冕的拍摄、日食时刻的测定及全食时天空暗黑的程度与薄暮时天色的比较。虽然因为天阴而观测失败,但也为1941年的日食观测提供了不少经验。国内则进行了日偏食的观测,如紫金山天文台拍摄的偏食影像,进行太阳光谱观测,其他单位则进行了电离层强度和地磁观测。

我国首次大规模日全食综合观测

1968年9月22日的傍晚时分,新疆西部中苏边境发生日全食,当时我国的科研工作处在半停顿状态,但这毕竟是新中国成立后发生在国内的第一次日全食,中国科学院和教育部,仍成功组织了大规模、多学科的日全食综合观测。

在这个特殊历史时期,中国科学院组织了新中国年轻的天文学家们开赴中苏边境进行观测。当时的交通条件还不发达,观测者们先是坐了三天三夜的火车到达乌鲁木齐,然后乘汽车走了7天才到达目的地:新疆喀什和伊犁市昭苏镇。昭苏主要是进行光学观测,喀什主要进行射电观测。另外还有地球物理、气象部分,包括在山洞中进行日全食期间的重力异常测量。

光学和射电观测地点不在一个地方的原因是它们的需求不同。光学观测手段比较成熟,望远镜比较轻,因此总是选择尽量靠近日食中心线,选择理想地点。而射电波段的观测设备比较笨重,对后勤条件要求高,而对天气条件要求不高,阴天照样可以观测,因此选择的地点要尽量交通方便。

年轻的天文学家们在边境附近驻扎了数月,虽然他们大都是第一次观测日全食,但经过充分的提前演练,仍然取得丰硕的观测成果,包括首次进行单色光观测(钠黄双线及红外观测,当时红外研究还属于保密阶段),射电太阳的高分辨观测。1969年1月22日,我国这次大规模日全食综合观测最终取得圆满成功。

此次日全食观测中国天文学家们还首次乘坐飞机进行了观测,其中射电、日冕观测是在11000米高空采用非密封舱飞机观测的。而国外首次乘飞机观测日全食也不过是在1963年。

综合自中国国家地理、科普中国、《文汇报》

来源: 江苏科技报

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助