近日隋唐长安城安化门遗址有新发现

考古人员发掘了

安化门门址、郭城南墙、

顺城街、早期水渠等遗迹

确认了安化门由墩台、门道、隔墙组成

安化门遗址区域航拍图 图片源自西安晚报

安化门是隋唐长安城

郭城南墙偏西之门

据介绍

早期水渠位于安化门遗址南侧

东西向,局部被东墩台叠压

系早于安化门遗址的水渠

水渠在东隔墙以东

南北两壁外扩形成喇叭状

在喇叭口西侧发现水利设施——拦河堰

专家表示,安化门遗址的发掘

为认识隋大兴城格局

开展隋唐长安城的水利设施研究

提供了重要资料

隋大兴唐长安城遗址

位于陕西省西安市市区

为隋唐两朝首都

总占地面积84平方千米

始建于隋开皇二年(582年)

由宇文恺规划营造,时称大兴

唐代改成为长安

盛唐时期

长安城居住人口上百万

是世界历史上

第一个人口超过一百万的城市

这么大的城市

用水从何而来?

壹

先天优势是否有稳定水源

决定了农业、生活、

航运等用水需求能否得到满足

因此成为当时城市建造者

考虑的首要因素之一

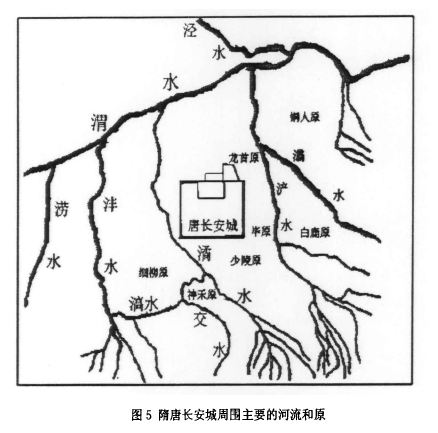

长安地处关中平原

北依渭水,南临秦岭

周边主要水系有八条

分别是渭河、泾河、沣河、

涝河、潏河、滈河、浐河、灞河

均属于黄河水系

有着**“八水绕长安”**的说法

这些水系不仅滋润了土地

也为城市的发展

提供了重要的生活和经济基础

贰

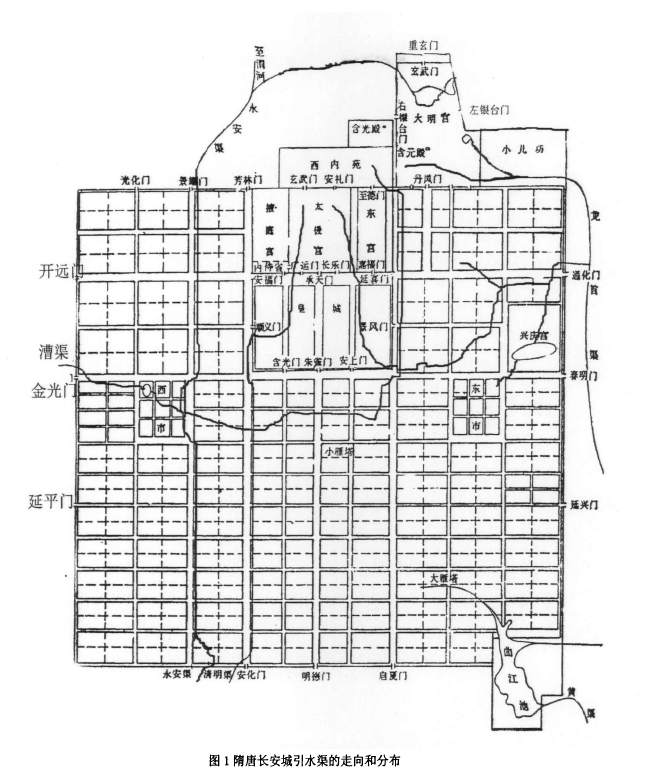

顺势引水隋朝规划大兴城时

为了保证城市供水

在城中开凿了

龙首渠、永安渠和清明渠

三条水渠

后来唐朝又开凿了黄渠和漕渠

这些人工修建的水利工程

贯穿整个长安城

将城外的河水与城区内的

曲江、兴庆、蓬莱等池串通

这些引水渠不光在流经路上设计周到

也充满因势利导的巧思

比如,为了便于引水

各条引水渠都会在渠首位置

设置堰坝以抬高水位

引水渠的开凿也充分利用

长安城南高北低的地形特点

从城南引水北流

顺势下泄

而渠道的开凿却并没有完全依照地势

而是对渠水的下泄坡度有所控制

防止坡度过大

水流对渠道两壁产生破坏性冲刷

也可避免坡度过小

水流不畅导致壅塞

叁

严格管水龙首渠、清明渠、永安渠

和黄渠、漕渠互相通连

并由支渠分水到长安城内外的各个角落

是长安城城市用水的重要来源

这几条水渠主要作用是

为宫廷提供用水

为长安城提供园林用水

也为长安城店铺林立的东西市

提供商业用水

此外也开凿了一些支渠

流向农田用于灌溉

但事实上这些引水渠

从设计规划开始

就是为宫廷服务

因此用水有着严格的管理制度

即“水入内之余,则均王公百官”

也就是说渠道引水必先流入宫苑

剩下的水才能赐给王公百官使用

唐朝的唐律疏议及开元水部式

都对水渠的管理有较详细的记录

它规定私人严禁引渠水私用

在京城内也严禁随意动土开沟

所以百姓解决自己用水问题

主要依靠开凿水井

此次安化门遗址考古的新发现

便于深入了解隋唐长安城水利设施

期待更多考古成果

带我们感受古人智慧

中国水事综合中国新闻网、《隋唐长安城的城市水利系统初探》《唐长安城的水资源及其利用》整理。部分图片来源于网络,如有侵权,请联系删除。

来源: 中国水事

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

水库大坝之声

水库大坝之声