乌兰哈达火山群位于我国内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼后旗,火山群分布区的面积约280平方千米,共有30余座火山,该火山群是蒙古高原南缘至今被发现的唯一全新世有过喷发的火山群。乌兰哈达火山群的喷发活动可划分为晚更新世和全新世两个期次,晚更新世有过喷发活动的火山有黑脑包、大红山、小红山、东火烧山、中火烧山和西火烧山等17余座。全新世有过喷发活动的火山有北炼丹炉、中炼丹炉、南炼丹炉和尖山西火山群等11余座。乌兰哈达火山群喷发受北东向和北西向基底断裂控制(其中北西向乌兰哈达-高勿素断裂的最新活动时代为全新世),因此火山群的所有火山整体沿着北东向和北西向呈串珠状展布。从火山的熔岩流展布情况来看,全新世火山喷发从早至晚的顺序依次是北炼丹炉火山、中炼丹炉火山、南炼丹炉火山和尖山西火山群。2023年9月,乌兰哈达火山地质公园获批为国家AAA级旅游景区。

内蒙古自治区乌兰哈达火山群部分火山的空间展布图与火山区数字高程模型图(图源于吉林一号对地观测影像和国家地理信息公共服务平台)

乌兰哈达火山区的火山地貌主要有火山锥、火山口、火山堰塞湖、熔岩隧道和熔岩台地等,火山区岩石类型以碱玄岩、玄武岩、玄武质熔岩和火山碎屑岩等基性岩类为主,岩石中肉眼可见的矿物主要有斜长石、辉石、橄榄石和磁铁矿,火山喷发类型为裂隙式和中心式喷发。火山喷发形成的基性火山岩通常呈现黑色,在长时间的地质演化过程中,部分岩石表面会因形成富含铁的氧化物而呈现红色,加之乌兰哈达火山群的部分火山由于风化剥蚀和人工开采挖掘已失去原本面貌,在远处观望残缺不全的北炼丹炉火山和南炼丹炉火山酷似一个个炼丹炉!“乌兰哈达”在蒙古语中直译为“红色的岩石”,“乌兰”意为红色、赤色,象征热情、勇敢和力量。“哈达”意为岩石,代表坚固与稳定。所以说,内蒙古自治区的火山群竟然会“喷”乌兰哈达!与常年喷发炽热岩浆的意大利斯通博利大型活火山和银装素裹似乎在“沉睡”的吉林省长白山天池大型活火山相比,乌兰哈达火山群犹如一大串珍珠整整齐齐地散落在辽阔的内蒙古草原上,展现出了草原火山的宁静与壮美!

夏季的北炼丹炉火山(上左一,原创图件)、冬季的北炼丹炉火山(上右一,图源于网络)、夏季的尖山西火山群(下左一,图源于网络)和冬季的中炼丹炉火山(下右一,图源于网络)

夏季的意大利斯通博利大型活火山(左图)与冬季的吉林省长白山天池大型活火山(中图和右图)(均为原创图件)

火烧山火山群位于察哈尔右翼后旗乌兰哈达乡东南侧,该火山群由西火烧山、中火烧山和东火烧山三座火山组成,与红山火山群(大红山和小红山火山)统称为火烧山火山链,整体呈北西向排列,最后一次喷发时间为晚更新世。火烧山火山群整体受到了严重的风化剥蚀作用,火山锥体主要由火山碎屑岩和火山喷发沉降物组成。火烧山火山群中火山结构保留相对完整的是中火烧山火山,火山锥底面直径约200米,高约25米,东坡陡,西坡缓。按照该火山喷发物形成的不同时序,可以将中火烧山喷发过程大致分为3个阶段,即:第1阶段,火山喷发通道内部高温、高压且挥发分含量高,喷发形成黑色火山渣;第2阶段,随着火山的爆发,喷发通道内的压力、温度和挥发分含量均降低,喷发形成火山碎屑岩;第3阶段,火山活动晚期岩浆从火山口的西北角豁口以熔岩流的形式流出。

黑脑包火山同样位于乌兰哈达乡东南侧,火山喷发产物以玄武质火山碎屑岩、玄武质熔岩和火山喷发沉降物为主,火山喷发时代距今约0.03百万年,属晚更新世。该火山的喷发活动频次较高,至少发生过两次大喷发,其喷发产物具有多样性和重复性的特点。火山早期喷发产物为玄武质火山渣,之后为火山碎屑岩,最后以熔岩流从火山口北侧的豁口流出而终止。在火山锥体南侧可以见到因人工采石而挖掘出露的剖面,可以观察到火山弹、火山渣、火山集块岩、火山熔岩和玄武岩等多种类型的火山喷发产物。如果说江苏省南京市瓜埠火山的玄武岩承载着丰富的江南文化与历史、吉林省长白山天池火山的浮岩展现出了大自然的鬼斧神工,那么乌兰哈达火山群拥有的独特火山地貌和巨量黑色火山喷发物,会给您一种漫步于太空“火星地貌”、体验“外星探险”之感。

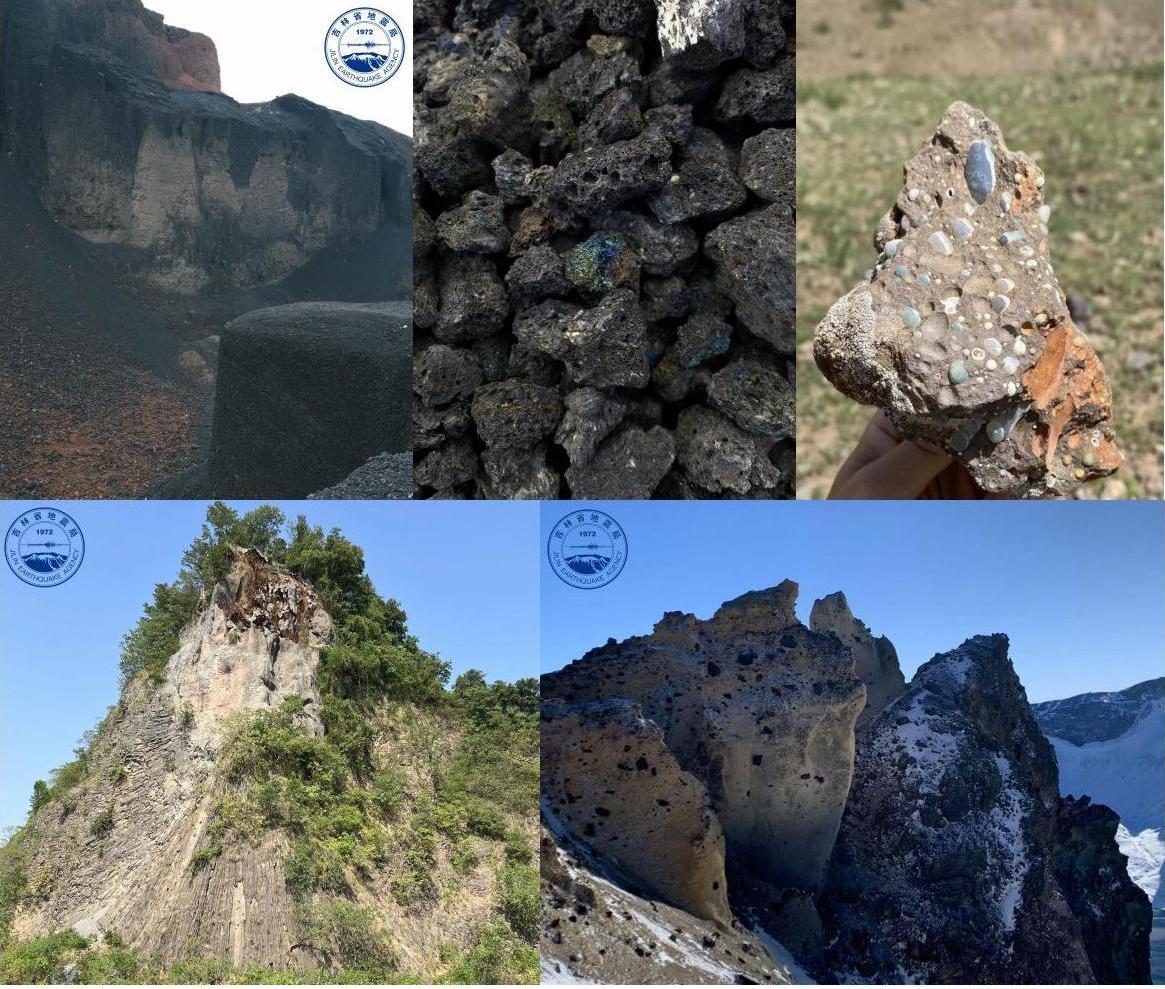

内蒙古自治区乌兰哈达火山玄武质火山碎屑岩(上左一,原创图件)、玄武质熔岩(上左二,图源于网络)和玛瑙(上右一,图源于网络)以及江苏省南京市瓜埠火山玄武岩(下左一,原创图件)和吉林省长白山天池火山锥体浮岩(下右一,原创图件)

北炼丹炉火山的火山机构保存完好,东西宽度约700米,南北宽度约600米,是一座全新世有过喷发活动的火山。火山口深度约25米,火山锥体高度约75米,主要由火山渣和基性熔岩组成。火山锥体的形成可划分为早期、中期和晚期3个期次。早期的火山喷发物主要为火山渣、火山弹和基性熔岩,其中火山弹粒径最大约1米,该时期喷发岩浆的挥发分含量高,火山作用强烈;火山喷发中期岩浆中的挥发分含量减少,喷发作用变弱,形成的火山弹以及基性熔岩溅落在火山口附近;晚期火山喷发以玄武质熔岩流的形式从火山口溢出。整体而言,火山喷发具有多期次性和重复性。

内蒙古自治区乌兰哈达火山群北炼丹炉火山航拍视频(原创视频)

中炼丹炉火山邻近南炼丹炉火山,占地面积约1平方千米,是一座全新世有过喷发活动的火山,火山喷发物以火山渣和玄武质熔岩为主。火山锥体清晰可见,是乌兰哈达火山群中保存最为完整的一座火山,其锥体底部直径约0.75千米,属复合式火山锥体,由早期的降落锥和晚期的溅落锥叠置组成,具有多期造锥喷发活动的特点。锥体下部由黑色玄武质火山渣组成;上部为晚期形成的溅落锥,坡度约20°,主要由红褐色火山碎屑岩和玄武质熔岩组成,其中夹杂有火山弹;锥体顶部有圆形的火山口,宽约7米。中炼丹炉火山喷发形成的玄武质熔岩面积大于整个乌兰哈达火山群全新世火山熔岩流总面积的65%,主要分布在火山的南侧,面积有约100平方千米,玄武质熔岩分布受地形限制,熔岩流向东南方向低洼处流淌,覆盖在第四系砂土和汉诺坝玄武岩之上。

南炼丹炉火山距离中炼丹炉火山约0.75千米,火山喷发时代为全新世,火山喷发物的组成与中炼丹炉火山的极为相似,都是由火山碎屑岩和玄武质熔岩组成。锥体一定程度上受到了人工采石破坏,呈圆形,占地面积约0.3平方千米,直径约0.6千米;锥顶存留有火山口,宽约7米,深度为25米;东北侧的锥体最高,坡度约25°。南炼丹炉火山喷发的熔岩流相对来说比较少,分布面积约3平方公里,熔岩流向西部低洼处流淌,延长约3千米。与高耸入云、气势磅礴、日照金山的西藏自治区南迦巴瓦峰和地球上最干燥、最像火星地貌的南极洲干谷相比,内蒙古自治区乌兰哈达火山群拥有的独特红色与黑色组合的巨型火山锥体也能给人们以震撼与壮阔之感!

中国西藏自治区林芝市南迦巴瓦峰(均为原创图件)

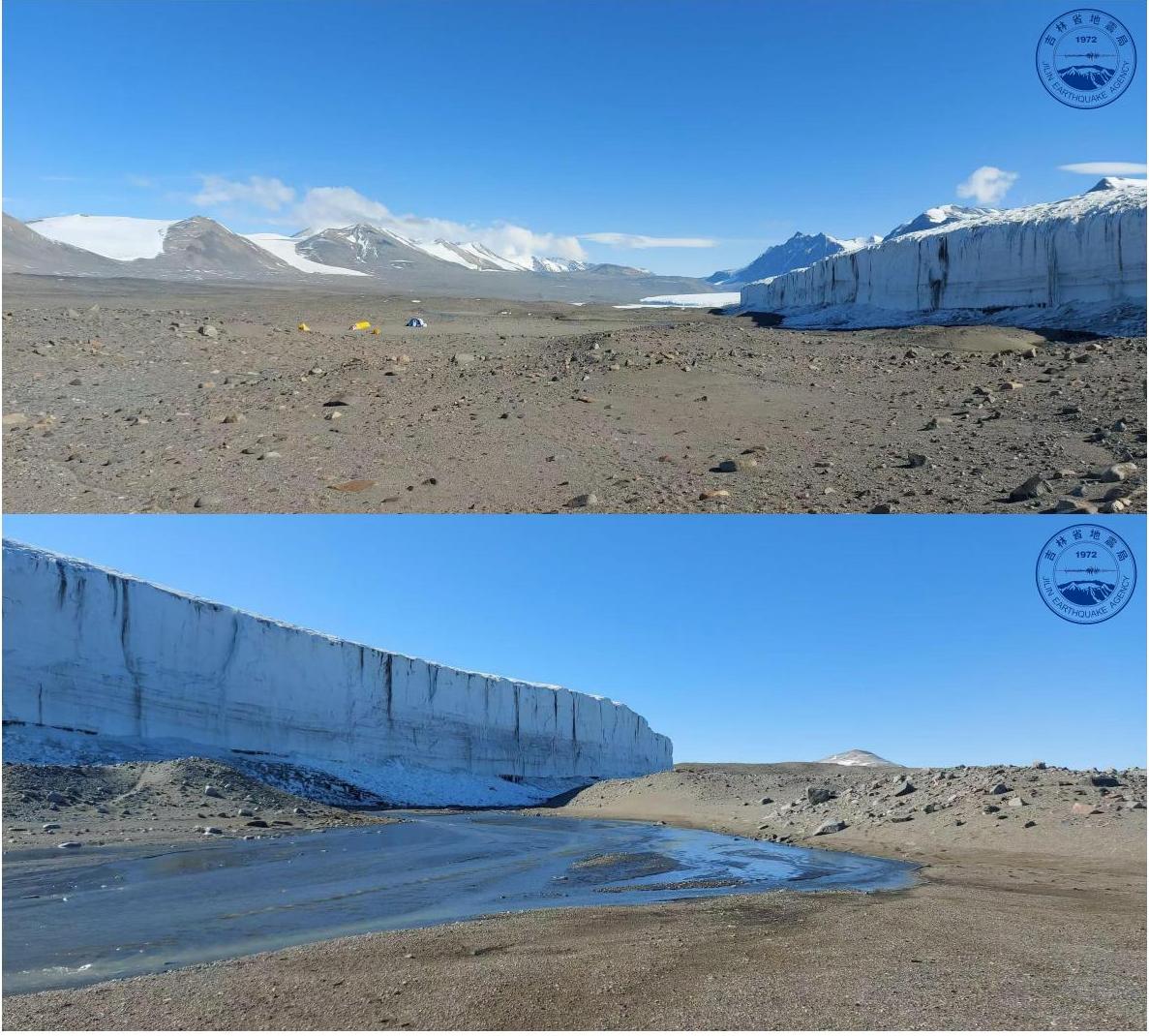

南极洲泰勒干谷(均为原创图件)

尖山西火山群由8座火山或小火山锥组成,这些火山沿北东向基底断裂排列,火山群的喷发时间同样为全新世。火山锥体大小不一,底部直径45–110米,高度15–25米,形态以椭圆形和圆形为主。火山喷发产物主要为火山渣和火山碎屑岩,夹杂有少量火山弹,火山熔岩较为稀少或几乎没有,表明尖山西火山群的火山喷发可能是乌兰哈达火山群最后一期火山活动。在尖山西火山群喷发过程中形成了大量的玛瑙,沿着火山的山脚和周围草场漫步,会发现镶嵌在玄武岩缝隙或孔洞中的玛瑙。玛瑙的形成主要与火山喷发活动密切相关:地下岩浆喷出地表过程中,岩浆内部气体膨胀、冷却形成气泡,这些气泡在岩浆冷凝固结成岩时被封存,形成了许多孔洞,这些孔洞被含有二氧化硅的溶液填充,经过长时间沉淀与分异结晶,最终形成玛瑙。因此,玛瑙的形成是一个复杂的地质过程,需要岩浆喷发、孔洞形成、二氧化硅溶液填充和分异结晶四个重要基础条件。玛瑙的化学成分主要是二氧化硅(SiO2),含有少量的铁、锰和镍等微量元素,这些元素丰富了玛瑙的色泽和独特的纹理。所以说,内蒙古的火山不仅能“喷”乌兰哈达,竟然还会“吐”玛瑙!

在区域构造应力与岩浆的共同作用下,乌兰哈达火山群沿着北东走向基底断层和北西走向乌兰哈达–高勿素断裂喷发。2009年至2017年区域GNSS观测资料显示,火山区处于北东东–南西西方向挤压的构造应力环境中。现今火山区的地球物理勘探资料显示,在火山群底部中–下地壳范围内仍存在岩浆房。火山区内拥有着丰富的火山地热资源,并且已发现多处温泉,温泉水中富含多种矿物质和极少量的H2O、CO2、Rn等火山气体。现有的乌拉哈达火山区地震监测资料显示,火山区内发生的地震以微地震为主,偶尔发生有感地震;2008年至2023年火山区及邻近地区范围内记录到ML1.0级以上地震37余次,这些地震以天然构造型地震为主,最大地震为2011年4月27日发生的3.2级地震(资料源于中国地震局火山研究所、吉林省地震局、内蒙古自治区地震局和中国地震台网中心),以上证据均表明乌兰哈达火山群现今仍有活动。

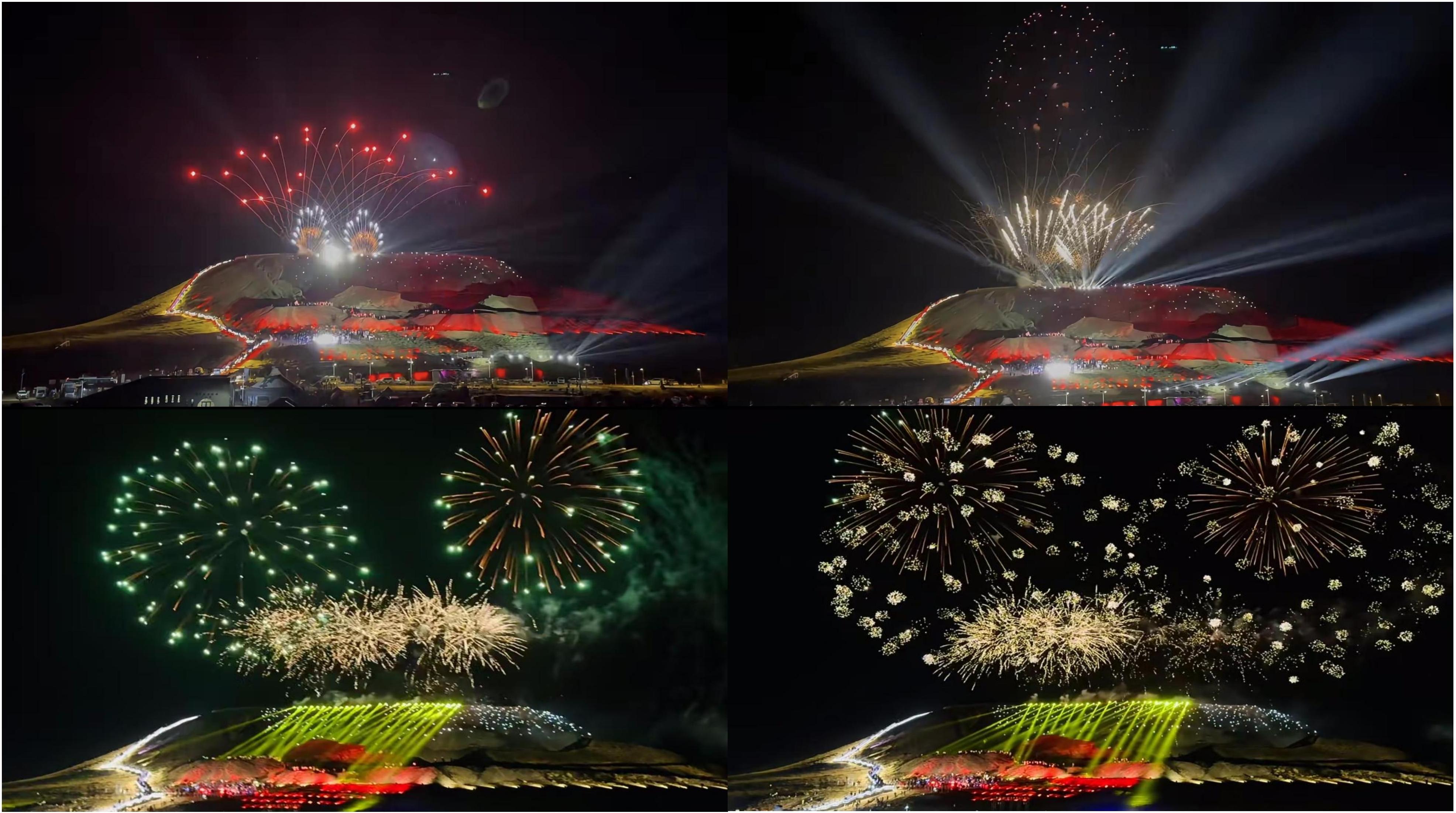

乌兰哈达火山区的烟火秀(图均来源于网络)

内蒙古乌兰哈达火山群是自治区级地质公园,属国家自然保护区。火山群喷发形成的熔岩流受地势影响,流经河流、河谷和沼泽地,形成了石河、石湖、石海和石浪等火山地质景观,被当地誉为天然的“火山博物馆”。尤其冬日里,浅雪覆盖草原,令火山熔岩地貌别具美感。夜幕降临,北炼丹炉火山脚下的烤土豆、涮羊肉和烟火秀等活动,更是为大众带来了一场前所未有的火山打卡体验。此外,火山群分布区及毗邻地区含有丰富的煤炭、铁、钨、锌、铜、铅、钼、金、银、铀、石墨、萤石、石灰石和电气石等矿产资源(资料源于中国地震局火山研究所、中国地质调查局、中国地质科学院和中国科学院地质与地球物理研究所),为科学家和大众提供了地震与火山研究、经济地质学研究、火山科普研学和旅游观光的绝佳之地!

本期科普结束!小伙伴们,我们下期见!

本期参考文献:

[1] 徐智涛, 李萌萌, 孙景贵, 等. 大兴安岭得耳布尔地区中侏罗世流纹岩成因及成岩地球动力学背景[J]. 吉林大学学报: 地球科学版, 2023, 53(3), 866-886.

[2] 盘晓东, 徐智涛, 李萌萌, 等. 长白山全域旅游交通体系建设多重自然灾害及生态安全评价报告[R]. 吉林省地震局, 2022.

[3] 罗全星, 李传友. 内蒙古乌兰哈达–高勿素断裂的新活动证据及构造意义初探[J]. 第四纪研究, 2022, 42(4), 967-977.

[4] 李萌萌, 徐智涛*, 孙立影, 等. 长白山天池火山造锥期中酸性火山岩研究进展[C]. 地震地磁观测与研究, 2021, 42(2), 2.

[5] 徐智涛, 孙立影, 李忠伟, 等. 龙岗火山区早更新世玄武质熔岩成因及其构造意义: 来自Rb-Sr同位素定年, 元素地球化学及Pb同位素证据[J]. 吉林大学学报: 地球科学版, 2023, 53(3), 887-903.

[6] 刘延畅, 白志达, 宋卡迪, 等. 内蒙古乌兰哈达晚第四纪玄武岩岩石学特征[J]. 地震地质, 2016, 38(1), 182-196.

[7] 叶希青, 徐智涛*, 孙立影, 等. 吉林老虎山火山区中新世碱玄岩成因及其构造意义[J]. 地球科学, 2024, 49(4), 1352-1366.

[8] 王力. 内蒙古乌兰哈达第四纪火山岩岩浆演化过程研究[D]. 中国地质大学(北京), 硕士论文, 2019.

[9] 闫东晗, 徐智涛*, 徐岳仁, 等. 伊通-舒兰断裂带四平段14C定年及构造意义[J]. 大地测量与地球动力学, 2022, 42(8), 835-839.

[10] 李忠伟, 徐智涛, 闫东晗, 等. 郯庐断裂带北延伊通-舒兰断裂四平段基于高分辨率遥感解译技术活动断层探察项目报告[R]. 吉林省地震局, 2020.

[11] 叶希青, 徐智涛, 李萌萌, 等. 天池火山聚龙温泉西南部中更新世粗面质岩浆喷溢时代与地球化学特征研究课题报告[R]. 吉林省地震局, 2023.

[12] 叶希青, 徐智涛, 徐岳仁, 等. 遥感数据在伊舒断裂构造信息提取中的应用研究课题报告[R]. 吉林省地震局, 2024.

[13] Julie, D.B., 段瑞涛. 南极泰勒峡谷及其干谷区的地质综述[J]. 地震地质译丛, 1993, 2, 12-18.

[14] 孙立影, 杨晨, 赵海士, 等. 基于极限学习机的遥感地球化学反演模型[J]. 吉林大学学报(地球科学版) . 2020, 50 (6), 1929-1938.

[15] 孙立影, 徐智涛, 焉恒琦, 等. 卫星热红外遥感技术在松原震区地震监测预报中的应用课题报告[R]. 吉林省地震局, 2024.

[16] 马小溪, 张宇, 王兰炜, 等. 电感性耦合对地电阻率交流观测的影响[J]. 地震工程学报, 2023, 45(6):1432-1438.

[17] 杨清福, 原晓军, 盘晓东, 等. 中朝边境天池破火山口湖底地形多波束测深探测[J]. 岩石学报, 20218, 34(1), 187-195.

[18] Luo, D., Reichow, M.K., Hou, T., et al. A snapshot of the transition from monogenetic volcanoes to composite volcanoes: case study on the Wulanhada volcanic field (Northern China)[J]. European Journal of Minerology, 2022, 34(5), 469-491.

[19] Xu, Z.T., Sun, L.Y., Ye, X.Q., et al. U–Pb geochronology and geochemistry of dikes in the Changbaishan Tianchi volcanic field (NE China) and their relations with the coeval Jingbohu and Longgang monogenetic volcanic fields[J]. International Geology Review, 2023, 66(3), 814-831.

[20] Dong, Z., Xiao, Q., Deng, Y., et al. Preliminary magnetotelluric investigation of crustal magma plumbing system beneath the Wulanhada volcanic field, Northern China: implications for the magma reservoir and pathway[J]. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 2023, 443, 107938.

[21] Xu, Z.T., Ye, X.Q., Pan, X.D., et al. Geochemistry of apatites from preshield and postshield basalts and their petrogenetic implications: A case study of the Naitoushan basalt and Heishigou dike in the Changbaishan Tianchi volcano, NE China[J]. Mineralogy and Petrology, 2024, 118, 345-366.

[22] Xu, Z.T., Liu, Y., Sun, J.G., et al. Nature and ore formation of the Erdaohezi Pb-Zn deposit in the Great Xing’an Range, NE China[J]. Ore Geology Reviews, 2020, 119, 103385.

[23] Zhang. K., Liu, Z.P., Xu, Z.T., et al. Microbial and hydrothermal dolomite formation in Early Cretaceous lacustrine sediments in Yin'e Basin: Insights from petrology and geochemistry[J]. Sedimentary Geology, 2024, 471, 106739.

[24] Li, M.M., Xu, Z.T*., Ventura, G., et al. Geochronology and petrogenesis of Early Pleistocene dikes in the Changbai Mountain volcanic field (NE China) based on geochemistry and Sr-Nd-Pb-Hf isotopic compositions[J]. Frontiers in Earth Science, 2021, 9, 729905.

[25] Ye, X.Q., Sun, L.Y., Xu, Z.T*. et al. Geochemistry and zircon U–Pb dating of Early Jurassic syenogranite in the Kaoshan area, southern part of the Zhangguangcai Range, NE China, and tectonic implications[J]. Geological Journal, 2021, 57(1), 440-461.

[26] Ye, X.Q., Xu, Z.T*., Li, M.M., et al. Zircon U–Pb geochronology and geochemistry of the Late Jurassic granite porphyries from central‐eastern Jilin Province, NE China: Petrogenesis and tectonic implications[J]. Island Arc, 2022, 31(1), e12464.

本期作者:徐智涛 中国地震局火山研究所 吉林省地震局 火山学实验室 高级工程师/博士

叶希青 中国地震局火山研究所 吉林省地震局 火山学实验室 工程师

孙立影 吉林地震台 吉林省地震局 工程师

Alessandro·S 意大利地球与物理火山研究所(罗马) 高级研究员/博士

Eugenio·N 意大利卡拉布里亚大学 生物、生态与地球科学学院 副教授/博士

Carolina·B 意大利那不勒斯维苏威火山观测站 英国剑桥大学 博士

孙景贵 吉林大学 地球科学学院 教授/博士后

刘正宏 吉林大学 地球科学学院 教授/博士

徐岳仁 中国地震局预测研究所 研究员/博士

魏恋欢 东北大学 资源与土木工程学院 副教授/博士

敖萌 东北大学 资源与土木工程学院 博士

潘波 吉林长白山火山国家野外科学观测研究站 中国地震局活动构造与火山重点实验室 中国地震局地质研究所 研究员/博士

李萌萌 中国地震局火山研究所 吉林省地震局 火山学实验室 工程师

Ailin·P 阿根廷国家空间活动委员会 阿根廷国家科学与技术研究理事会 助理研究员/博士

Roberto·M 意大利那不勒斯维苏威火山观测站 那不勒斯费德里科二世大学 德国波茨坦地学研究中心 博士

盘晓东 中国地震局火山研究所 吉林省地震局 高级工程师

康建红 中国地震局火山研究所 吉林省地震局 高级工程师

曹丽 中国地震局火山研究所 吉林省地震局 二级调研员

白令安 桂林理工大学 地球科学学院 教授/博士

闫庆贺 云南大学 地球科学学院 副教授/博士

衣健 吉林大学 地球科学学院 副教授/博士

马小溪 吉林地震台 吉林省地震局 高级工程师/博士

阮庆丰 吉林地震台 吉林省地震局 工程师/博士

张馨文 吉林大学 地球科学学院 博士

Sveva·R·M 意大利那不勒斯维苏威火山观测站 佛罗伦萨大学 博士

李忠伟 吉林省震灾风险防治中心 吉林省地震局 高级工程师

冯靖乔 吉林省震灾风险防治中心 吉林省地震局 高级工程师

伊藤·惠理 日本建筑研究所 京都大学 研究员

赵春涛 中国科学院 青海盐湖研究所 助理研究员/博士

贾宝金 内蒙古自治区地震局 高级工程师

包宝小 内蒙古自治区地震局 高级工程师

席文雅 内蒙古自治区地震局 工程师

李腾宇 内蒙古自治区地震局 助理工程师

王慧 内蒙古自治区地震局 助理工程师

张鹏 吉林省松原地震监测中心站 吉林省地震局 工程师

魏费翔 中国地震局地震地质研究所 副研究员/博士

刘国明 吉林省长白山天池火山监测站 吉林省地震局 高级工程师

郑国栋 吉林地震台 吉林省地震局 高级工程师

顾国辉 中国地震局火山研究所 吉林省地震局 火山实验室 工程师

贾若 中国地质科学院 高级工程师/博士后

宋雨佳 中国地震局火山研究所 吉林省地震局 火山实验室 工程师

褚小磊 东南大学 计算机科学与工程学院 博士

关升 中国地震局火山研究所 吉林省地震局 火山实验室 工程师

王敬伟 吉林省地震局 一级主任科员

徐丹 吉林省长白山天池火山监测站 吉林省地震局 工程师

张森 长安大学 地质工程与测绘学院 博士后

闫东晗 吉林省震灾风险防治中心 吉林省地震局 工程师

金文虎 吉林省地震局 二级主任科员

张晓秋 吉林省地震局 三级主任科员

王克为 长春市地震局速报中心 助理工程师

纪政 吉林大学 地球探测科学与技术学院 副教授/博士后

马飞 吉林省震灾风险防治中心 吉林省地震局 工程师

王禹萌 吉林省地震局信息中心(应急服务中心) 高级工程师

王佳蕾 吉林省地震局信息中心(应急服务中心) 工程师

章鑫 广东省地震局 中国科学技术大学 高级工程师/博士

刘宏岩 吉林地震台 吉林省地震局 高级工程师

迟哲 南京大学 地球科学学院 博士

于悦 吉林省地震局 三级主任科员

曹光远 吉林省地震局 四级主任科员

韩迪 吉林地震台 吉林省地震局 工程师

Salvotore·G 意大利卡塔尼亚埃特纳火山观测站 高级研究员/博士

Stefano·C 意大利那不勒斯维苏威火山观测站 高级研究员/博士

Arsène·T·S 刚果(金)共和国戈马火山观测站 高级工程师

孙永刚 中国科学技术大学 地球和空间科学学院 博士后

张坤 东北师范大学 地理科学学院 博士后

Pablo·R·P 西班牙马德里康普斯顿大学 地球科学学院 副教授

徐智恺 中国科学院 海洋研究所 博士后

刘朝阳 中国科学院 广州地球化学研究所 博士后

张勇 中国地质科学院 矿产资源研究所 研究员/博士

古阿雷 中国地质调查局 天津地质调查中心 高级工程/博士

张笑天 东华理工大学 地球科学学院 副教授/博士

徐川 成都理工大学 地球物理学院 博士后

侯颉 中国地震局第一监测中心 博士

李海艳 福建省自然灾害防治技术研究院 福建省地震局 博士

曹戎机 吉林省地震局 工程师

石强 辽宁工程技术大学 矿业学院 博士

郭明瑞 海南省地震局 高级工程师

贾伟 海南省地震局 高级工程师

陈明阳 中国冶金地质总局西北局 中国地质大学(武汉) 工程师

乌尼尔 新疆自治区地震局 高级工程师

闫玮 新疆自治区地震局 高级工程师

韩吉龙 中国地质大学(北京) 中国地质调查局发展中心 副研究员/博士后

邹耀遥 中国地质大学(武汉) 资源学院 博士

Aldo·B 意大利那不勒斯维苏威火山观测站 高级工程师

Francesco·L 意大利那不勒斯维苏威火山观测站 高级工程师

声明:本期文中所有图片及文字均为公益科普,不存在任何商业价值

来源: 中国地震局火山研究所 徐智涛

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中国地震局火山研究所 徐智涛

中国地震局火山研究所 徐智涛