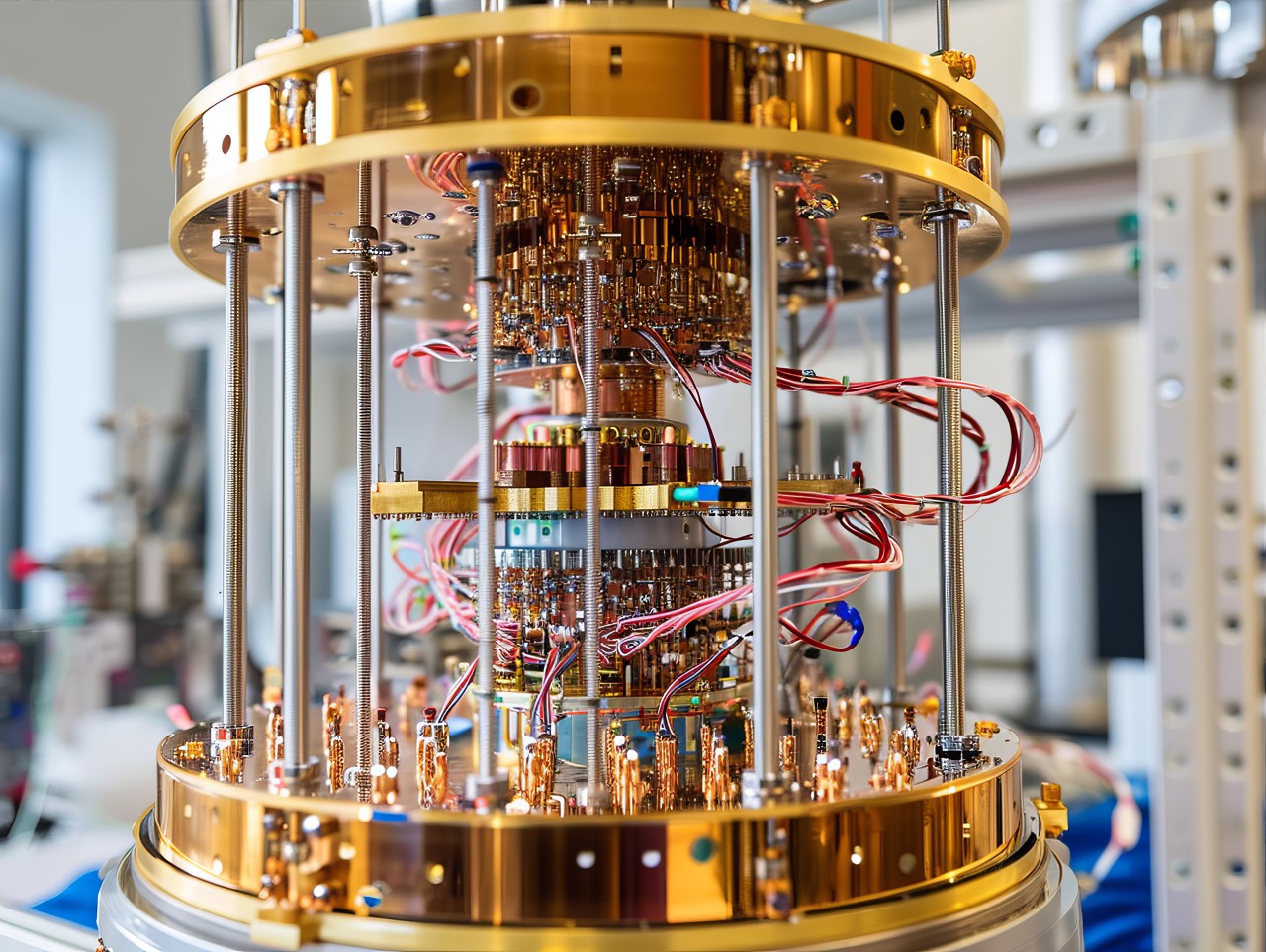

图虫创意

2024年12月9日,谷歌发布了他们在量子计算领域的一个新的里程碑。他们全新的量子计算芯片Willow,中文为柳树,芯片包含105个物理量子比特。利用这款芯片,他们实现了长寿命的逻辑量子比特,展示了量子纠错技术带来的显著效果,验证了量子纠错技术路线的正确。

那么量子纠错技术是什么?这个突破距离真正能解决大量问题的通用量子计算机还有多远?

量子比特是量子计算机处理信息的最小单元,也是最简单的量子系统——二能级系统。类似经典比特,我们可以将这两个能级分别标记为0和1,不过,由于量子力学的叠加性,量子比特可以处于0和1的任意叠加态。为了便于想象,物理学家发明了一个非常好的可视化工具——Bloch球,一个半径为1的单位球面,球面上的每个点都对应于一个可能的量子态。经典比特在这个球面上只有两个点,分别是北极点(0)和南极点(1)。

测量一个经典比特,只需要看测量结果距离0近些还是1近些,比如0.3即可判定为0,因此经典比特的抗噪能力很强,目前半导体芯片的逻辑错误率在100FIT(10亿小时发生1次翻转错误,称为1FIT)水平,即连续工作1000万小时以上也不会出错。但量子比特就大不一样了,一方面量子态极为脆弱,环境中极微弱的扰动,也将导致其发生翻转,此外,量子比特的取值在Bloch球面上是连续的,有些扰动即便不翻转量子比特,也可以让量子态在Bloch球面上移动,改变它的取值。因此量子比特相比经典比特极容易出错,导致量子计算结果不可靠,极大地限制了量子计算优势的发挥。

因此我们需要一种让量子比特在Bloch球面上保持不动的技术,这就是量子纠错技术。实现纠错最直接的办法就是冗余,比如我们可以用三个比特来当一个比特用,并采用“简单多数投票”方式确定它们代表的状态。此时三个比特中任意一个发生一次错误(例如,000变成了010),我们都可以正确地恢复信息。实际的纠错码要复杂一些,主要目的是希望用最少的冗余来实现同等的纠错效果,专业一点说,就是提升编码效率。量子比特的纠错会麻烦得多,因为我们不可能在不改变量子态的情况下了解一个量子态,换句话说,如果我们想看一个量子比特是不是出错了,那它就肯定已经出错了!为此,科学家巧妙的想到利用冗余的纠错量子比特与存储数据的信息比特之间的某种纠缠(即所谓“稳定子”,稳定子与量子比特哈密顿量对易,因此测量稳定子不会导致量子态坍缩),并通过测量纠错比特的变化来追踪数据比特的错误位置和类型。

量子纠错只有在错误率足够低,即错误足够“稀疏”的时候才有效,否则会越纠越错。早期提出的各种纠错码,比如CSS码,尽管有很高的编码率,但它们要求的错误率阈值很低,现有的技术难以达到。谷歌团队进行量子纠错选择的是一种叫“表面码(Surface code)”的纠错技术,这种编码技术有几个好处,首先它具有良好的可扩展性,其次它的错误率阈值要求很低,只要达到百分之一水平就行,第三就是它只要求近邻耦合,很适合超导量子芯片。

谷歌在Willow上通过二维超导量子比特格点,得到了量子纠错能力随物理量子比特数量增加而指数增强的证据,即随着编码距离的增加,出错率以指数形式降低。这个实验第一次突破了量子纠错产生正面效果的阈值,是量子计算机研究的一个新里程碑。

但是**Willow所谓的5分钟完成经典计算机10的25次方年,即远超宇宙年龄千万亿倍的时间才能完成的任务,我们需要正确认识。这实际上是针对一种特定的基准测试而言的,即所谓随机电路采样。**量子纠缠所产生的计算空间是指数级增长的,对这样的庞大计算空间进行采样,对量子计算机而言是自然而然的,对经典计算机那就是灾难了,每多一个比特,或演化的层数增加1层,计算的难度都将成倍增加,这就是传说中的“指数难”问题。随机线路采样无法用于解决实用问题,仅可用于证明量子芯片的错误率足够低,芯片的水平足够高,并不意味着我们用量子计算机去解决各种问题都能建立这样惊人的优势。

很多人问量子计算机是不是很快就能破密码,比特币是不是已经不安全了?这些担心为时尚早。谷歌的Willow芯片只是实现通用量子计算机万里长征的一小步。这个进展对目前广泛使用的非对称密码技术远远够不上威胁。能够破解互联网主流的RSA非对称密码和区块链使用的椭圆曲线非对称密码的通用量子计算机,至少需要上千个逻辑量子比特,每一个逻辑量子比特为做到足够低错误率,都需要1000个左右的物理量子比特来纠错,这就意味着实现能够解决问题的通用量子计算机,需要百万量级的物理量子比特,这个规模是Willow的一万倍。

所以,如同可控核聚变一样,通用量子计算是一个长期而伟大的科技挑战。Willow所取得的成就,只是这征途中的一小步,仍有比这大得多的挑战等着我们。我们既要为谷歌的成果感到兴奋,也要正确认识它的价值,不要造成“过度期待”。我们坚信量子计算的未来终将到来,同时也应对它保持耐心,在它的发展途中为其加油,不捧杀,不棒杀。结尾引用比尔盖茨的一句话:我们往往容易高估未来两到三年的变化,却低估未来十年的变革。十年后回头看,你一定会惊呼于量子计算所带来的变革。

本文为科普中国·创作培育计划扶持作品

作者:金贻荣 北京量子信息科学研究院 研究员

审核:尹璋琦 北京理工大学 教授

出品:中国科协科普部

监制:中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司

来源: 星空计划

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

星空计划

星空计划