非自杀性自伤(NSSI)是指不以自杀为目的、重复地故意损伤自己身体的行为。这种行为在青少年中尤为常见,其背后的原因复杂多样,涉及个体心理、家庭环境、学校因素以及社会环境等多个层面。

1.个体心理因素

青少年时期是个体心理发展的关键阶段,情绪管理障碍、冲动性以及生物学因素是导致NSSI行为的重要个体易感性因素。青少年在面对负性生活事件时,由于心理弹性和抗挫折能力较差,更容易出现NSSI行为。例如,心理脆弱的青少年在面对欺辱、歧视、失去亲人或重要他人、身体虐待或性虐待、丧失自我价值感、朋友背叛、人际关系危机等带来的心理压力时,他们更容易用自我惩罚来转移内心的矛盾和冲突。

2.家庭环境因素

家庭环境对青少年NSSI行为的影响不容忽视。不良的家庭教育环境、心理严重失衡,以及缺乏家庭外部的支持和帮助,都可能导致青少年心理崩溃,甚至选择NSSI行为。家庭关系差、学习压力大、人际关系差是导致自伤行为发生的危险因素。此外,家庭环境中的丧失、受虐待、忽视、冷落、暴力等情况的孩子更易出现NSSI行为。

3.学校教育环境

学校作为青少年学习和生活的重要场所,其教育环境对青少年的心理和行为产生着重要影响。教师对学生NSSI的态度直接影响学生自伤行为发生频率。学校学习压力大、人际关系差等是导致NSSI发生的危险因素。校园欺凌/被欺凌是NSSI行为的危险因素,被欺凌者或者欺凌他人的中学生更容易有情绪行为问题。

4.社会环境因素

社会环境因素,包括社会支持的缺乏、社会竞争压力的增加等,也是导致青少年NSSI行为的重要因素。青少年在面对社会压力和困境时感到无助和失望,因此必须密切关注和提供适当的支持。

5.情绪调节失败

NSSI行为往往是情绪调节失败的结果。青少年首次自伤的高发年龄为11-14岁,最常用的自伤方式是割伤自己,自伤动机往往是情绪调节失败。NSSI行为是先天遗传的神经生物学因素与性格、情绪调节障碍、早期创伤经历、家庭教养方式、不良生活事件、同伴关系及学校环境等后天因素综合作用的结果。

综上所述,青少年NSSI行为的原因是多方面的,需要从个体、家庭、学校和社会等多个层面进行综合干预和预防。通过提升青少年心理健康意识、改善家庭和学校环境、增强社会支持等措施,可以有效减少NSSI行为的发生,保护青少年的身心健康。

来源: 原创

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

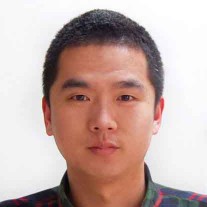

精神科医生 牟天天

精神科医生 牟天天