在日常生活中,相信不少朋友们都或多或少有过肢体骨折经历,在辗转反侧、疼痛难忍之际,居然意外的发现,诶这里居然还长起了大小不一的水泡,这个时候大家心中往往充满疑惑:“护士啊,我这里骨折了怎么还会长水泡啊?这可怎么办啊?”你们先别着急,今天让我好好和你说一说,肢体骨折后为什么会长水泡。

骨折张力性水泡是指肢体骨折后明显肿胀的皮肤中,表皮和真皮层分离出现的水泡,是创伤骨科骨折病人常见的并发症。如果骨折张力性水泡和因水泡引起的皮肤破裂未得到正确处理,可能会导致肢体骨折区域形成慢性溃疡、感染等,延长病人住院时间,增加术后伤口并发症发生的风险。因此,正确处理骨折张力性水泡对促进肢体骨折患者早日康复起着重要意义。

正确识别骨折张力性水泡的高危因素

对于踝关节、足跟部和肘关节等"皮包骨"区域骨折的患者,骨折后更容易出现张力性水泡。任何容易导致伤口愈合不良的情况,如周围血管疾病、高血压、吸烟、酗酒、糖尿病和淋巴阻塞,都是易引起骨折张力性水泡发生的高危因素。有研究指出血糖水平高的肢体骨折患者更容易发生张力性水泡。此外,张力性水泡的发生与骨折暴力的大小和肢体骨折类型、粉碎程度有直接关系,骨折暴力越大,局部软组织遭受的膨胀和牵拉越严重,张力性水泡的发生率越高。

张力性水泡的处理原则

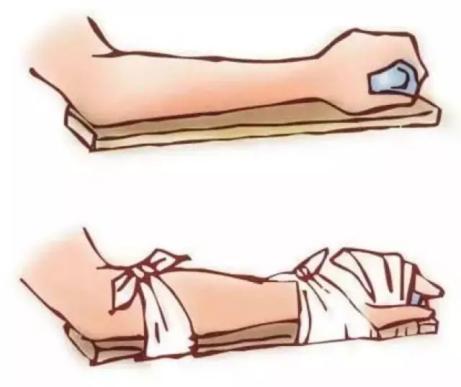

1 .制动和固定

患肢的制动和固定可防止肢体发生二次损伤或局部异常活动继续刺激皮肤,减少水泡的产生。我们应该尽早固定骨折肢体以减轻患者疼痛并迅速转运,可采用石膏绷带或夹板作为临时固定,一般在损伤后8 h内固定可降低骨折并发症发生率,包括骨折张力性水泡的发生;固定时不能过紧,以免加重软组织损伤。

2. 抬高患肢

患肢抬高是减轻肢体肿胀的一种简单而有效的方法。抬高肢体可以有效促进血液及淋巴回流,减少液体聚集,减轻软组织水肿。一般抬高时肢体的远端必须高于近端,近端要高于心脏。但是,当存在血管损伤或怀疑骨筋膜室综合征发生时,抬高患肢会造成肢体远端缺血,因此,在怀疑动脉供血不足时,必须谨慎应用。

3 .局部冷敷

局部冷疗可以控制肿胀,减少肢体骨折水泡的发生。通过低温抑制组织代谢,减轻炎症反应及液体渗出。因此,在骨折后48 小时内使用冰块冷敷骨折部位,具有降低局部组织温度及减少细胞代谢的作用,达到止血和消肿的目的。局部冷疗时间要少于20 分钟,且必须注意避免皮肤冻伤和感觉神经损伤情况。

- 肢体活动和手法按摩

肢体肿胀明显者,应在排除患肢没有血栓的前提下,对骨折远端关节进行活动以及肌肉的等长收缩,或使用间歇式气压装置减轻踝关节水肿,促进肢体静脉回流和淋巴回流,减轻患肢肿胀。手法按摩是顺着静脉回流方向由远及近进行,通过促进静脉回流消除或减轻肿胀,对骨折部位远端进行按摩,可以减轻疼痛和减少水泡的发生。

- 药物疗法

口服药如威利坦缓释片,静脉用药20%甘露醇、利尿剂和骨肽注射液,也可以皮下注射低分子肝素,这些药物的主要作用是改善血液循环和消肿,有些药物同时具有抗炎和改善血液循环的作用。

6.骨折水泡的处理

(一)保留完整水泡

对于直径表皮生长因子。因此,建议进行骨科手术前保持水泡完整,以防止水泡破裂后细菌繁殖,导致真皮层的再生能力被破坏。

(二)水泡抽吸-保留泡皮

对于较大的水泡,这是局部组织缺氧和裂解导致的损伤,类似于二级烧伤,要及时放出水泡内液体,保持水泡充分引流和创面愈合,还要保留水泡外皮覆盖创面,对局部可起到一层生物敷料的保护作用,有利于局部细胞的生长和创面的愈合。

(三)去除水泡皮

骨折性的水泡可直接去除水泡皮,再用含银的纤维状敷料或水胶体敷料和磺胺嘧啶银抗生素乳膏等外敷于水泡区域,可以促进水泡区域再上皮化,用干净的敷料覆盖,直至水泡完全愈合。

早期手术治疗骨折,可降低骨折水泡的发生概率,帮助组织和血管恢复到原来的排列结构,血管的结扎及骨折固定可以降低组织水肿的发生率。为了降低局部软组织的整体并发症(如切口皮肤坏死、感染等)发生率,采用局部损伤控制的方法,等待肿胀消退、出现皮肤皱褶后,再进行手术,是安全的治疗策略。

声明:部分图片来源于网络,仅供公益科普使用。

来源: 科普江西

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普江西

科普江西