沈忠厚(1928-2021),中国工程院院士、油气井工程技术专家和水射流技术专家,中国石油大学教授。他突破了世界性难题“淹没非自由射流的衰减规律”,并将水射流技术和钻井工程结合,研发出一系列先进、高效的钻头,对钻井工程做出巨大贡献。

图源 | 中国石油大学(华东)石油工程学院

1928年2月,沈忠厚出生于四川省大竹县双河乡老鸦村。

这是一个偏远的小山村,村里只有小学,等到了上中学就得去大竹县城。山村交通不便,沈忠厚每次都要走一天的山路,才能到达县城的学校。

艰苦的环境塑造了沈忠厚坚韧的性格。即使在最动荡的二十年中,他也没有停止苦学。多年以后,这种坚韧的性格更是支持他泰然面对油田现场作业的辛苦、科研探索的繁难。

1947年,沈忠厚以第一名的成绩,考入当时的国立重庆大学采矿冶金系。选择这个专业,是因为沈忠厚看到了当时国家石油、矿产资源短缺,他想为解决这个问题出一份力:“我立志要为国家找到丰富的矿藏,以报效祖国。”

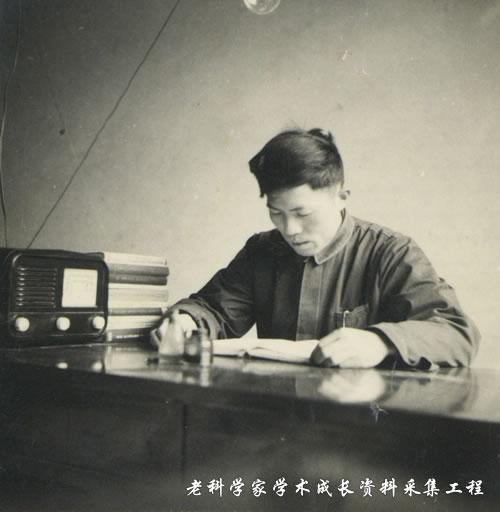

沈忠厚在办公室读书

来源 | 中国科学家博物馆

到油田现场去

采矿冶金是一门注重实践的学科。大学毕业后,沈忠厚很快就开始了油田现场的锻炼。

1951年,他带着学生去了玉门油田实习。此后十几年中,他辗转于四川油田、大庆油田、大港油田……在各种各样的现场,积累了丰富的实践经验。

有的人看不起现场科研,觉得它轻理论,不是科学家发挥的地方,但沈忠厚并不这样看:“我认为现场科研有一个最大的好处,它能解决现实问题。”

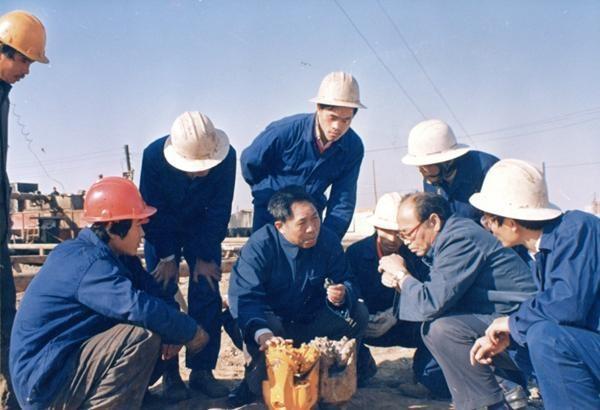

在工地上的沈忠厚

来源 | 新华网

油田钻井的难点在哪?钻井效率如何提高?石油深藏的地层到底有什么特性?油井出现泄漏是什么原因?……这些问题,都需要通过实践才能获得答案。

沈忠厚很喜欢跑现场。听说哪个现场出现了特殊情况,他都会去,用他自己的话说:“不请我,我也要去,因为那是最好的学习机会。”

就这样,沈忠厚在油田现场默默积累。通过这段经历,他锁定了科研探索的方向——钻井研究。

在我国石油开采的初期,钻井代价高昂,打一口井要花费数百万,甚至数千万,但效率却很低。在现场看到如此情况,沈忠厚忧心:“我总想着我们的钻井不能老这样子,老这样子我们国家花不起这笔钱,将来那么多油田,这么开发,够你的成本吗?”

想提高效率,实在面临太多问题。

石油深藏于地下,地层复杂且多样。钻探时,不仅要让钻头能通过层层岩石,还要能及时疏通油井中的岩石碎片、污泥。解决这些问题,都需要更加先进的钻头。

但怎么改进钻头呢?沈忠厚千头万绪,一时想不到答案。

敢为天下先

一次偶然的机会,沈忠厚去成都飞机厂参观,看见了一台水射流切割机。这是一种利用“高压水”来切割物体的机器,只要压力足够大,柔软的水也能切开坚硬的合金钢材。

一个念头在沈忠厚脑海中浮现:能不能利用水射流,来切割地下坚硬的岩层呢?不仅如此,水流冲刷下,油井中被钻头打破的岩片也可以被冲出来,给钻头继续前进留下了足够空间。

当时,在大洋彼岸的美国,水射流钻头其实已经初具模型。但有一个难题一直悬而未解:淹没非自由射流的衰减规律。如果不弄清楚这个问题,就无法预估射流在井底如何破裂岩石,如何清理碎片。

带着这个疑问,沈忠厚开始了学习和研究。

1981年3月,他在美国路易斯安那大学访问,遇到了美国喷射钻井的奠基人戈恩斯教授。沈忠厚本以为在戈恩斯教授的讲座上能得到答案,却发现他也只计算了喷头出口处的水力参数。

会后,沈忠厚问他:“为什么不计算水射流到达井底位置的参数呢?只有井底位置的射流对钻井破岩和清岩才是有效的啊。”

没想到戈恩斯回答道:我不是不想计算,而是从喷嘴到井底这一段的情况,实在过于复杂。

不仅美国的专家毫无头绪,中国当时最具影响力的湍流水射流理论专家谢象椿,也认为这个问题很难破解。他告诉沈忠厚:“从喷嘴到井底的射流参数是糨糊一盆,你死心吧。”

对于别人认为不可能的事,沈忠厚反而起了更浓厚的兴趣。

20世纪80年代,中国有相当一部分科研是跟着别人的思路走,国外有了什么项目,我们立马跟着研究。但在沈忠厚看来,要想实现中国科研领先的梦想,必须要有敢为天下先的勇气,必须冲破思想上的禁锢。

他说:“管你什么山,我都要闯一闯。”

从实践到理论

研究淹没非自由射流的衰减规律,就是沈忠厚要攀登的顶峰。

要研究这个问题,传统的思维模式是寻找水射流在各种阶段的变化规律,再利用数学对它进行描述和计算,最后再根据理论计算,指导实践。

然而,经过漫长的摸索,沈忠厚还是一无所获。

他开始想:如果把路径颠倒过来呢?先在实验室做模型,收集大量的数据,再根据数据来构建理论计算模型。

从1981年开始,沈忠厚带领学生钻入实验室,建立各种模拟实验。

此时,他已经53岁,已过知天命之年。以现代的眼光来看,似乎已经错过了科研的黄金年龄。但在漫长的等待和积累后,他迸发出了蓬勃的科研生命力。

1986年,在孜孜不倦的实验探索下,沈忠厚成功地利用丰厚的数据,建立了完整的喷射钻井理论体系。

困扰世界多年的难题,解决了。

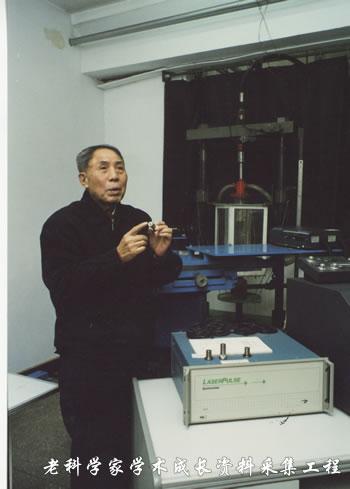

沈忠厚在高压水射流研究中心PIV流场测试室指导学生进行新型喷嘴与原喷嘴射流评价

来源 | 中国科学家博物馆

随后,他马上把理论应用到现实,花了3年时间,研发出了新型加长喷嘴牙轮钻头。1989年,这种新型钻头通过了中国石油天然气总公司的鉴定,可以提高井底的水功率30%~40%。在全国13个油田推广后,带来了1.7亿元的经济效益,这项成果也获得了国家科技进步二等奖。

但这只是开始。

在接下来的几年中,沈忠厚带领团队,又相继研发出了第二代自振空化射流钻头、第三代机械及水力联合破岩钻头,以及第四代旋转射流破岩钻头等喷射钻头。这中间相隔时间如此短,是因为沈忠厚在研发每一代钻头时,都在不断思考它可以如何改进,是否有能相互借鉴的经验。

一系列井喷式的成果,开创了中国钻探技术的新领域,也让沈忠厚于2001年被评选为中国工程院院士。

70岁,要上山不要下海

或许,在沈忠厚身上,最令人敬佩的就是持续而旺盛的科研精神。

2003年,四川开县发生井喷事故,已经75岁高龄的沈忠厚被任命为专家组组长,奔赴现场调查事故原因。12天,他们就调查清楚了前因后果:石油井中的硫化氢气体,存在一种超临界相态,在这种状态下的硫化氢会产生巨大的压力和冲击力,从而导致了井喷事故。

但沈忠厚没有止步于此。又一次,他从实践中得到灵感,他很快联想到,既然这种超临界相态有这么大威力,那我们能不能把它用到钻井破岩中呢?

硫化氢是一种有毒气体,很难应用,因此沈忠厚就带领团队探索二氧化碳的超临界相态,尝试把它用到破岩、清岩中。

经过几年的探索,沈忠厚团队发现,超临界二氧化碳技术对于开采非常规油气资源非常重要。

随着油气资源的大量开发,比较容易采集、利用的常规油气资源,已经不能完全满足人类的发展需求。于是,自然界中另一类非常规的油气资源,开始吸引大家的注意力,包括页岩气、砂岩气、天然气水合物等等,它们共同的特点就是储藏的地质结构很复杂,勘探和开发的难度都很大。

沈忠厚介绍,由于岩层复杂,开发成本的百分之七八十,都将用于钻探油井。而超临界的二氧化碳,由于特殊的密度、黏度,更容易进入到母岩中,提高油气田的采收率。

在七十多岁的高龄,沈忠厚能保持这样敏锐的思维,继续攀登科研的高峰,或许还是因为日复一日的坚持和兴趣。

在他看来:“只要有了兴趣,不睡觉都可以,不吃饭都可以。”

沈忠厚的学生、后来成为中国工程院院士的高德利,曾这样形容他:“他这一生在(高压水射流研究)方向锲而不舍,感觉他脑子里没有别的事儿,天天就想射流科研的事儿,真是到了一种着迷的地步。”

沈忠厚的精神,影响到了许多学生和同事,他们之中很多人都记得沈忠厚说过的话:“要上山,不要下海。”

他的学生、后来曾担任中国石油大学副校长的李兆敏,是这样理解这句话的:“上山”就是教导我们要沿着水射流的科研道路努力攀登,“不下海”就是不要随波逐流,利用科研成果去办公司、去赚钱。

2021年2月5日,一辈子要“上山”攀登、不要“下海”随波逐流的沈忠厚,在北京逝世,享年93岁。

对“超临界的二氧化碳”的探索,沈忠厚还没有完成从理论到实践的完全转化。但这条探索之路,并未中断。他曾说:“我这一辈子走不通,我想我的弟子能把它走通。世界上科学家不是他这一代,要几代人来走这一条路子。”

作者 | 程观 科普写作者

参考文献:

1. 《沈忠厚:水击石穿寻地火,披肝沥胆为人民》,校本部宣传部,中国石油大学官网。

https://www.cupk.edu.cn/c/2021-02-08/506672.shtml

2. 俞露、韩晓杰,《沈忠厚:钻井实践了不起》,《中国石化报》,2010年9月12日,1-2页。

3. 刘积舜,《“忠”实品格为国 “ 厚”德载物育人——记中国工程院院士、中国石油大学(华东)教授沈忠厚》,《齐鲁学人》,2019年4月,24-26页。

4. 《沈忠厚事迹传记》,院士自述,中国工程院院士馆官网。

https://ysg.ckcest.cn/html/details/32/index.html

5. 王冉,《大师铸大学|沈忠厚:中国的“钻头之父”》,《中国石油大学报》,2014年第13期。

6. 《沈忠厚院士——石油钻井和水射流技术专家》,《石油机械》,2012年,第8期,116页。

7. 《水击石穿寻地火,披肝沥胆为人民——沉痛悼念沈忠厚院士》,中国石油大学(华东)官方微博视频。

https://weibo.com/tv/show/1034:4602586456588293?from=old_pc_videoshow

8. 杨红英,《沈忠厚:用超临界二氧化碳开发非常规油气藏》,《中央工业报》,2012年3月22日,1-2页。

来源: 科普中国新媒体

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国新媒体

科普中国新媒体