蒋亦元(1928~2020),我国著名农业工程学家、农业教育家,中国工程院院士,东北农业大学教授。他创造性地进行谷物割前脱粒收获机的研究,并率先取得成功,推动了我国农业机械领域的创新和发展。

图源 | 东北农业大学

一个出生和成长在江南水乡的人,却对东北的黑土地产生了兴趣,并为之奉献了一生的心力。

1928年冬天,蒋亦元出生在江苏常州。小学毕业后,他考入常州名校正衡中学。少年时代的蒋亦元有些贪玩,一度疏于学习,竟然因为成绩不佳被迫留级转校。对年少的蒋亦元来说,这是一次难忘的教训。从那以后,他变得极其勤勉,再也不曾懈怠。

1946年,蒋亦元考入金陵大学电机系。他的想法很明确,建设一个全新的中国,一定绕不开机械化,电机工程会起到关键作用。多年后他回忆道:“想起动荡、忧患的童年,我感到要使国家⾛向富强,⾮建⽴强⼤⼯业不可。另外⾃⼰从⼩学到⾼中,⼀直⽐较擅长数学和物理两门功课,因⽽决定要学电机⼯程。”

在电机系学习时,蒋亦元对农业机械产生了兴趣。

当时,金陵大学农学院有很多设计先进的美国农业机械供学生观摩学习,还有美国教授亲自授课、介绍经验。在教学用的科教片里,蒋亦元看到了美国农业机械解放生产力、取代农民手工劳作的影像记录。这一切都让他心生触动。

蒋亦元⼩时候一度生活在乡下。看着农民在水稻⽥⾥后退着插秧、烈⽇下弯腰收割——这曾经是他非常熟悉的场景。他深刻地感受到“⼀粒⽶,⼗滴汗”的艰辛,希望自己同胞能够用上先进的机器,再也无需弓着腰在田间受苦。

就这样,蒋亦元成功转入了农机系。毕业这一年,金陵大学决定让他留校任教。

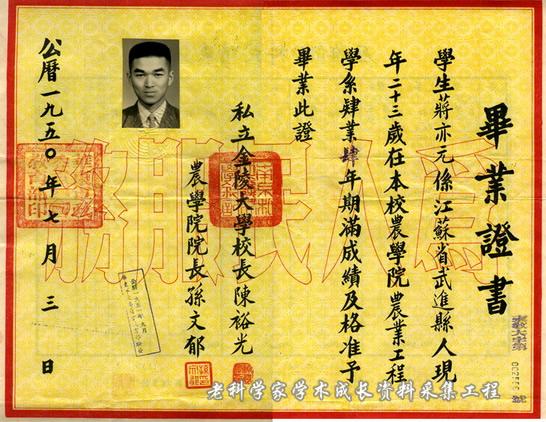

1950年7月,蒋亦元从私立金陵大学农学院农业工程学系毕业时的毕业证书。

图源 | 中国科学院博物馆

奔向黑土地

1950年秋天,时任东北⼈民政府农业部副部长的张克威到江南招聘⼈才。他在南京为当年的大学生毕业做了一场报告:“⼤东北⼟地肥沃,地⼴⼈稀,是眼下中国最适合农业机械化的地区,也是新兴⼯业的摇篮。那⾥有漫⼭遍野的⼤⾖⾼粱,⼀⽶来深的⿊⼟层,萝⼘⼟⾖皆⼤个⼉,⽟⽶拔节噼啪响……”

张克威描绘的景象深深吸引了蒋亦元。他想放弃留校的资格,去那个眼下最适合农业机械化的地区。很明显,在旁人看来,放弃留校去东北实在不明智。尽管师长盛情挽留,同学议论纷纷,家人万般不舍,蒋亦元还是决定,要到千里之外的广袤黑土地闯一闯。

就这样,蒋亦元辗转加入了东北农学院——也就是今天的东北农业大学。后来,还被选派到苏联列宁格勒农学院进修,成为农机理论权威、荣誉院士列多希聂夫院士的得意弟子。1959年完成进修回国时,蒋亦元心中充满了大干一场的豪情。

崭露头角

1960年春天,蒋亦元响应校领导号召,带着学生、工人和技术干部,开始试着搞技术革新。他的技术探索,是从养牛生产线开始的。

当时传统奶牛喂养采用“舍养方式”,蒋亦元想到,可以采用“散放饲养”。他在国内首次提出,可以“给奶牛一边进食混合精料,一边实现高效挤奶”,将精饲料加工车间、自动化挤奶车间、牛奶冷却车间、牛奶储藏车间等等整合成一个整体,提升劳动生产率。

蒋亦元和学生们废寝忘食地投入研究,不到一年时间,就完成了机械化饲料车间和挤奶车间的设计、试制和安装,一条先进的“自动化奶牛生产线”诞生了。这条生产线性能基本良好,既能提升生产率,又大大减轻了工人的劳动强度,当时来访的苏联专家也对它称赞不已。

随后,他又接到了新的课题:亚麻种子的清选机械。

黑龙江是中国最大的亚麻生产基地。过去,人们主要靠手工筛选和分离亚麻种子中的杂质,效率低下,效果也不好。如果研制出一种高效的亚麻种子清选机械,那可是帮了大忙。

亚麻种⼦中通常有三种杂质需要去除,一种是亚麻荠(无法繁育的公亚麻籽),一种是发霉的亚麻籽,一种是草籽。这其中,亚麻荠和草籽比较好区分,蒋亦元通过筛子、气流等办法,能轻松将它们分离出来。只有发霉亚麻籽和正常籽的物理性质几乎一样,常规方式不能解决问题。蒋亦元想到,发霉种子的表面会变粗糙,所以,可以利用摩擦力的差别来将它分离。

经过反复计算和试验,他成功研制出了NMF-2-75亚⿇种⼦清选机。这个设备比苏联同类机器的分离质量和⽣产效率更好,也比美国机器的简约得多。有了它,不仅大幅降低生产成本,还将劳动生产率提高了16倍。

“搞割前脱粒,攻克世界难题”

⽔稻是我国最主要的粮⾷作物,⼏千年来,中国农民的收获⽅式一直是先人工收割,然后处理稻穗、完成脱粒。这种方式效率低下,劳动强度也非常大。即便是当时最先进的传统“先割后脱”联合收割机,也存在大量缺点:作业时间晚、损伤稻草严重、损失大、速度低,几乎不能收割倒伏作物等等。

与“先割后脱”相比,“割前脱粒”则是颠倒过来,先在站立的杆上将稻穗部谷粒脱下,再同时将茎秆切割搂成条铺。这样做,能省略脱粒后将混在茎秆⾥的谷粒分离出来的⼯序,避免谷粒破碎,大大提高生产效率。

蒋亦元曾经写道:“‘割前脱粒’的收获⽅式可以追溯到千年前,早在那时,欧洲⾼尔⼈就有过探索。19世纪中叶以来,许多国家如澳⼤利亚、⽇本、苏联、意⼤利、英国、法国、菲律宾等都进⾏过相关研究。”然而“割前脱粒”的工艺难度太大,站杆脱粒时,如何保存飞溅的谷粒,如何让一台机器适应高矮不齐、或交叉或倒伏的水稻,如何提高作业速度……都是挑战。无数专家学者能工巧匠曾经努力探索,又都败下阵来。可以说,这既是无数稻农的梦想。也是世界农机界的一大难题。

不过在蒋亦元看来,这不足以吓阻他:“外国⼈没有搞成,难道中国⼈就不能搞成吗?”

蒋亦元决心成为第一个啃下这只螃蟹的人。他带着助手和工人师傅夜以继日地投入工作,从讨论样机方案、确定总体布局及各个零件的结构、工艺,到反复计算每一个配置的尺寸,终于,在1976年9月下旬水稻开镰收割之际,蒋亦元带着团队突击完成了第一代样机的试制,并且立即开进水稻田,迎来了田间作业的考核。

围观群众见到了人类稻作农业史上前所未有的一幕:稻穗被机器上的仿型拨⽲轮扶着进入脱粒带,籽粒迅速脱光,穗轴与茎秆依序从中抽出,立刻被切割放成条铺。

人群沸腾了,农民们欢呼拍手,附近围观的朝鲜族老乡争相要求让样机到自己田里试验,还提出了订购的请求。

这是我国乃至世界上第一台实现了“水稻割前脱粒”的收获机,此刻距离蒋亦元启动这项工作只过了不到一年时间。

不断改良:“精诚与实践所至,金石终为我开”

样机诞生后,蒋亦元并未满足。他观察到这台机器还存在前进速度慢、生产效率较低、不能收割倒伏的庄稼等问题。他沉下心来,再次投入到改良工作中。

首先,样机割草时因为采用“⼀侧放铺”,导致稻草随着收割越积越厚,容易造成堵塞。经过测算和试验,蒋亦元将“⼀侧放铺”改成“中间放铺”,成功消除了堵塞现象。

其次,为提⾼样机作业速度,同时避免落粒损失,蒋亦元机⾝侧⾯加上了“预压装置”,将相邻的下⼀趟作业的作物预先压成理想的倾斜状态,这样稻草在喂⼊带的柔和引导下就能顺利喂⼊,作业速度提升一倍,还减少了落粒损失。

类似这样大大小小的改进工作,蒋亦元持续做了三十多年。这期间既有成功的狂喜,也有失败的苦涩。1986年,第二代样机在田间测试时,扶⽲器虽然性能良好,却与带式脱粒器难以协调,现场⾕粒飞溅、⾕穗滞留,让围观的人们大大失望。这台样机虽然局部有改进,但整体却失败了。毕竟,收获机械面对的是有生命的水稻,霜前霜后茎秸湿度形状完全不同。季节性强、地区差异大、气候变化多端,农民们渴望用一台机械满足各种需要,而样机试验一年只有一个时间窗口,错过了只能明年再试。

第二代样机失败后,蒋亦元围绕“逸籽顽穗”的核心难题不断思索试验,创造性加入“第三辊”装置,大大降低了落粒损失。

1987年,蒋亦元特意选择了一个极湿的雨天做试验,田中水稻倒伏严重,且没有一定的方向,蒋亦元希望这样的恶劣条件能让他得到真正可靠的试验结果。当新的样机⾏驶水田中一路收割,在场的⼈们全都惊呆了。在场的两个年轻农民忍不住⾼喊起来:“科学真伟⼤!”

经过反复改良,蒋亦元在1989年推出了第三代“GQT”样机,试验中,这台样机的脱粒损失远低于国家标准(3%),清洁率达到98%以上,理论生产率达到了10亩/时,谷粒不破壳不破碎,脱粒后的茎秆蒸汽排放,大大减轻了农民的劳动强度。因为“GQT”的发明,蒋亦元先后荣获黑龙江省科技进步奖一等奖和国家技术发明奖二等奖,这也是新中国成立以来,农机领域获得的国家最高奖项。

1988年9月,蒋亦元设计的割前脱粒收获机第三代样机的主机。

图源 | 中国科学院博物馆

但在蒋亦元看来,第三代样机1米/秒的作业速度,还不能满足黑龙江大面积作业的需要,这台机器也不支持在收获谷粒的同时收获秸秆,这都是他日思夜想的新课题。

经过十年持续工作,1999年,第四代样机“4ZTL-1800割前摘脱稻(麦)联合收获机”问世。这台机器创造性地将升运、清选、复脱及自循环四项功能合为一体,并且形成了先脱后割并将稻草放成条铺的立项程序,成功解决了摘脱后稻草回收的问题。

“我没有停下来的理由”

今天人们评价蒋亦元创造的割前脱粒水稻收获机器系统是“国际首创国际先进”的伟大成就,国际公认的难题在他手中一次次取得突破。

不过,蒋亦元评价自己却很谦逊,“我认为⾃⼰并不是天才”。

在他看来,少年时代那次贪玩留级给自己留下了极其深刻的烙印,从此再不敢懈怠。而且,此后无论遭遇什么困难,他都能乐观面对,不肯放弃。勤奋和坚韧的信念才是他取得成就的原因。

有人形容蒋亦元的人生是“一盘棋”,一生只围绕一个目标。在了解他的生平之后,很多人也感到好奇,为什么蒋亦元能够沉浸在“割前脱粒”这一项课题中,反反复复提出新设想、做试验,发明新机器,然后察觉问题、推翻自己,设计更新的方案……三十余年如一日。

关于这一点,蒋亦元自己曾经给出答案:“⽔稻‘割前脱粒’是⼀个世界难题,虽然我在攻克它的进程中取得了⼀些突破性的成果,但是到⽬前却仍然没有成为性能稳定、可以⼤批量投产的产品。因此,我没有停下来的理由!即使⽇后我见不到那‘宠⼉’在⼴袤的⽥野⾥驰骋,我还是要争取把‘割前脱粒’的技术再向前推进⼀⼤步,哪怕只是为后继者做个铺垫或提⽰也好……我们这⼀代⼈,如能充当⼈梯,让更多的年轻⼈从我们的肩膀上踏上某⼀世界⾼峰,那也算是我们为中国科学技术进⼊世界先进⾏列贡献出⼀点⼒量。”

作者 | 桂有鱼

参考文献

[1]石岩. 颗粒归仓的梦想:蒋亦元传[M]. 北京:科学出版社, 2008.

[2]郝俊. 蒋亦元:黑土地上收获理想[N]. 中国科学报, 2013-08-30.

[3]沈向阳.工程院士蒋亦元诠释“一生一盘棋”人生观[N]. 常州日报, 2011年9月22日.

[4]佚名.“一粒米,十滴汗”让水稻颗粒归仓[N].科技日报,2020年8月25日。

来源: 科普中国新媒体

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国新媒体

科普中国新媒体