口腔,是消化道的入口。大肠,最后排出糟粕的地方。它们都是人微生物群落最密集的部位。口腔和肠道在解剖上是连续的,口腔经过咽、食管、胃,继而到达小肠和大肠,因而微生物可从口腔转移到肠道。但是由于口腔-肠道屏障的存在,口腔和肠道的微生物群分布得到很好的分离,这对于机体维持肠道健康具有重要的生理学意义。

图1.消化系统的主要器官示意图

口腔-肠道屏障是什么?

口腔-肠道屏障,就是存在于口腔和肠道之间的一系列防御机制和屏障,这些屏障可以防止口腔微生物向肠道转移,但在某些情况下可能被突破。

屏障大致由物理屏障、化学屏障、免疫屏障和生物屏障四道主要防线组成。这些防线沿着整条胃肠道分布,具体有以下几方面:

1.物理屏障

小肠的管壁分为黏膜层、黏膜下层、肌层和外膜四层。小肠黏膜是最靠近管腔的一层。由上皮、固有层和黏膜肌层组成。小肠上皮细胞之间有像铆钉一样的紧密连接蛋白,使细胞间无缝连接,组成城墙一样的防御工事,调节邻近上皮细胞之间的间隙通透性,有效阻挡微生物进入。其次,从口腔到肠道还有物理距离,阻碍微生物的易位。

2.化学屏障

唾液:唾液是屏障的重要组成部分,含有多种抗菌酶,如溶菌酶和乳铁蛋白,以及包括分泌型免疫球蛋白A(SIgA)在内的抗体。

胃的酸性环境:众所周知,胃里面有胃酸,是一个酸性的环境(pH值通常在1.5-3.5之间)。这对大多数口腔微生物来说是天然的障碍,它们在胃里的生存和生长受到抑制。

消化酶、胰液和胆汁:消化道中的消化酶(如胃蛋白酶)、胰液和胆汁可以分解通过消化道的微生物,使它们难以在肠道中定植。

3.免疫屏障

小肠黏膜的固有层含有各种髓样和淋巴样细胞,受到细菌等抗原刺激产生免疫反应。肠道的免疫系统可进行抗原识别,产生抗体继而杀灭微生物,能对抗原进行有效清除,具有抵御病原微生物入侵的功能。

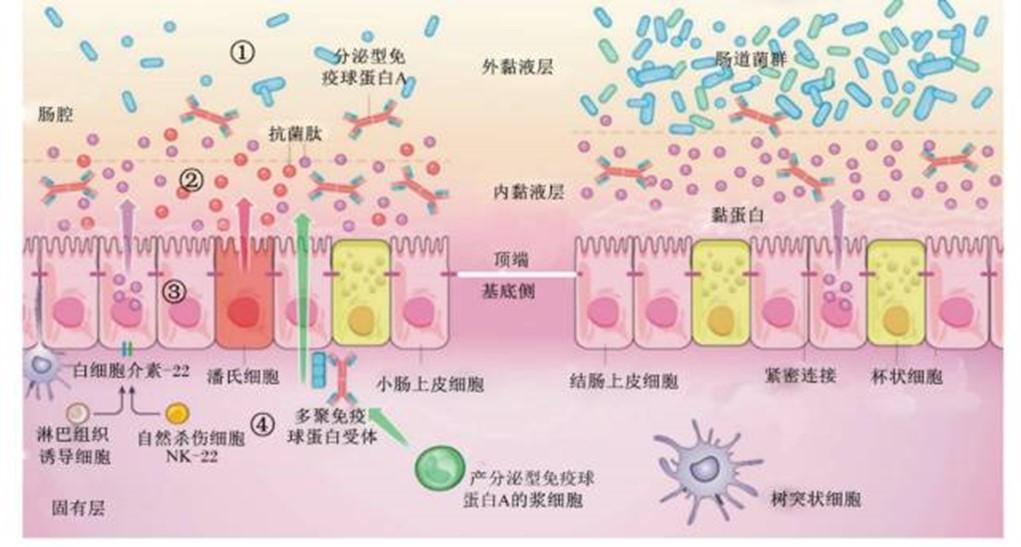

图2.肠道屏障示意图

【参考来源:《肠屏障:你看不见的防御体系》】

4.生物屏障

肠道微生物组通过竞争排除资源和空间、抗菌活性或刺激宿主的免疫来发挥关键功能,防止来自口腔的病原体过度生长和异位定植。

口腔菌群定植肠道的途径有哪些?

研究发现口腔菌群可通过血液循环传播,由于口腔血管密集,口腔菌群可能在刷牙、咀嚼等活动中通过龈沟或者细小伤口直接进入血液,再通过循环系统到达肠道血管,并在一定条件下越过血管内皮屏障黏附定植肠道表面。

此外,口腔菌群还可通过咀嚼和吞咽进入消化道,进而传播到远端肠道。通常情况下,口腔-肠道屏障会阻止口腔菌群通过消化道定植到肠道,然而,当屏障功能异常,口腔致病菌丰度增加或者胃内酸浓度降低时,部分口腔致病菌可抵抗酸性的胃环境,成功抵达肠道。

口腔-肠道屏障功能障碍会对机体造成哪些影响?

当屏障功能异常,可能导致各种系统性疾病和/或与肠道微生物组相关的慢性疾病发生。

炎症性肠病(IBD)

炎症性肠病(IBD)为累及回肠、直肠、结肠的一种特发性肠道炎症性疾病。临床表现为腹泻、腹痛,甚至可有血便。本病包括溃疡性结肠炎(UC)和克罗恩病(CD)。该病常由遗传、环境、细菌和免疫等多种因素共同作用引起。

研究发现,IBD患者的口腔细菌会转移到肠道,导致肠道菌群发生变化。与健康人相比,IBD患者的粪便微生物组成存在明显差异,并且IBD患者肠道中富集的细菌大多来自口腔。这表明口腔-肠道轴可能在IBD发病过程发挥了重要作用,具体病理机制可能与促进系统性炎症、免疫失调、粘膜屏障破坏和微生物群落失衡等途径有关。

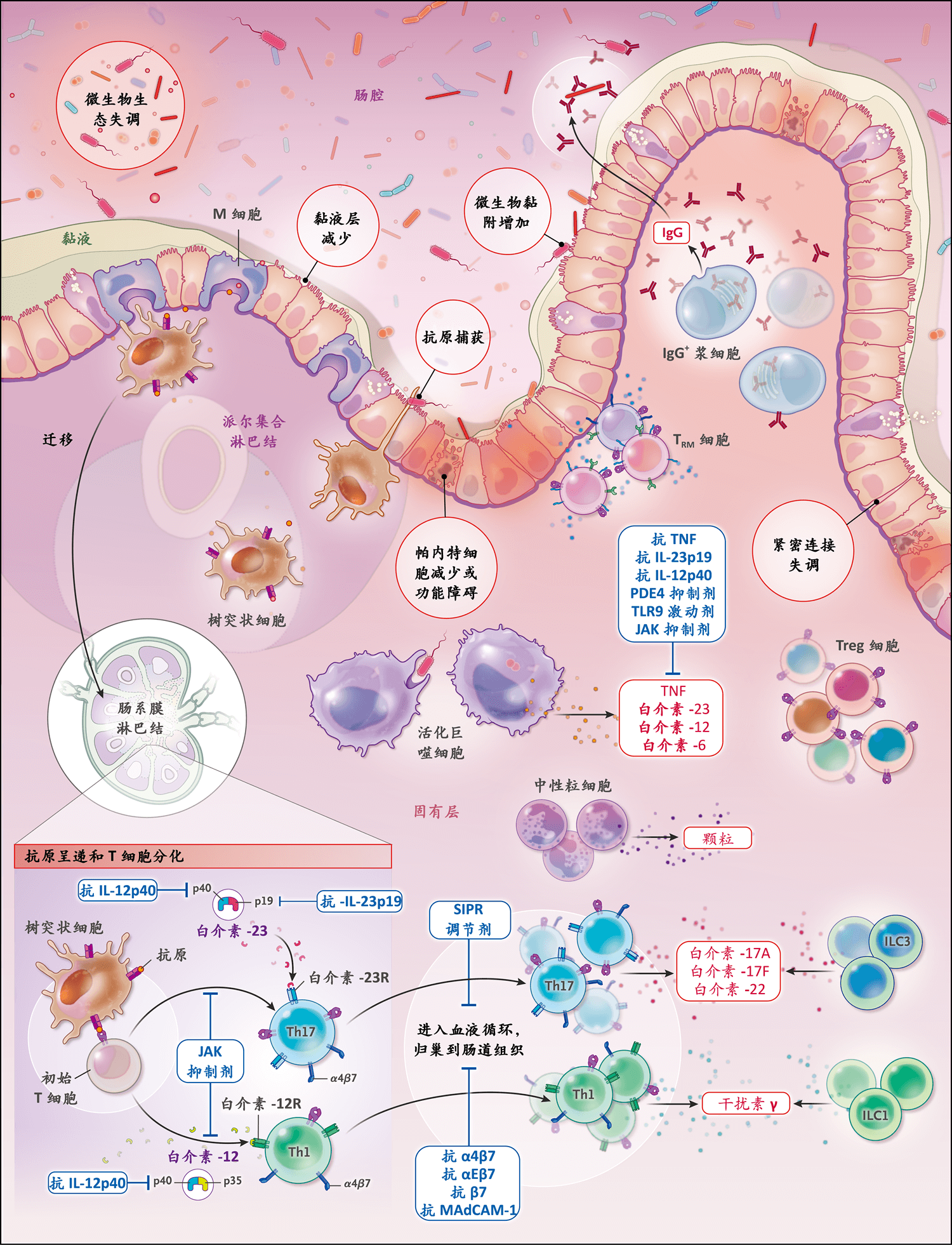

图3.炎性肠病(IBD)中的肠黏膜免疫系统

【参考来源:《炎性肠病的病理生理学》John T. Chang, M.D.】

结直肠癌

结肠直肠癌(CRC)是胃肠道中常见的恶性肿瘤,早期症状不明显,随着癌肿的增大而表现排便习惯改变、便血、腹泻、腹泻与便秘交替、局部腹痛等症状,晚期则表现贫血、体重减轻等全身症状。IBD是CRC发生和发展最公认的危险因素。

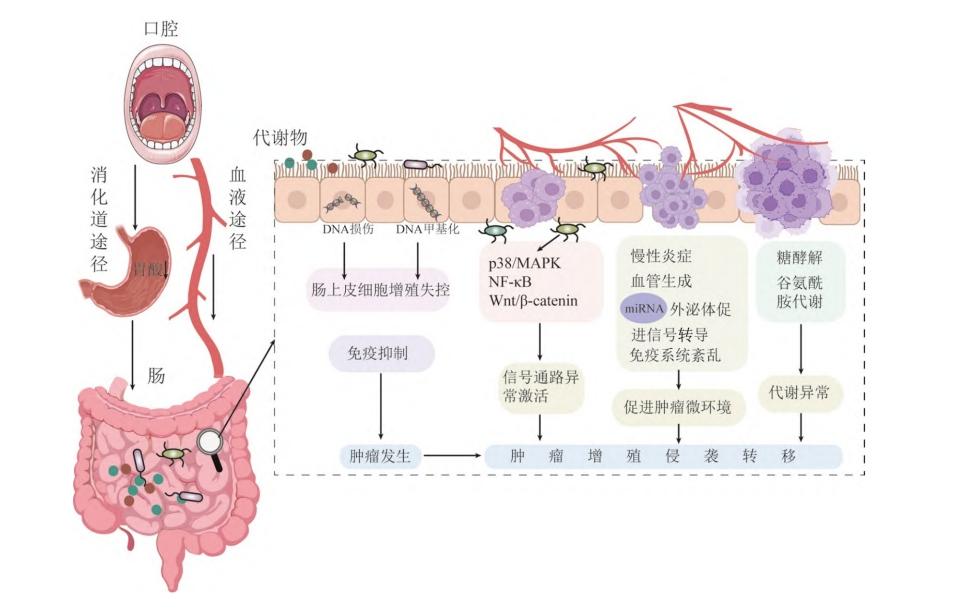

图4.口腔菌群促进结直肠癌发生发展作用机制图

【参考来源:邱真,等.口腔菌群在结直肠癌中的作用[J].生命的化学,2024,44(05):877-883.】

与IBD相似,CRC的发生与肠道微生物失调密切相关。大致有以下几点成因:

(1)细菌可能通过直接与上皮细胞相互作用、诱导致癌信号通路、调节免疫系统(主要是诱导免疫抑制)以及分泌促癌代谢产物等多种机制促进癌症发展。

(2)口腔微生物群落的组成可能作为癌症的潜在生物标志物。

(3)某些口腔微生物群落成员可能直接参与肿瘤发生,尤其是牙周病原菌如牙龈卟啉单胞菌、具核梭杆菌等。研究已证实通过保持口腔-肠道屏障的完整性,可以间接地降低肠道肿瘤的风险。

(4)结直肠癌患者口腔中存在具核梭杆菌和其他微生物,可通过血液途径到达结肠,亦可通过免疫抑制和直接作用于上皮细胞继而促进癌症发展。

其他胃肠疾病

此外,与口腔微生物组转移有关的其他胃肠疾病还有食管癌、胰腺癌、1型糖尿病等。

综上可知,口腔与肠道的微生物群落之间的相互作用对人类健康有着至关重要的影响。这些微生物群落在人体内发挥着不可或缺的作用,其变化与多种疾病如IBD、CRC等都有着密切关联。为此,保持口腔和肠道微生物群落的健康平衡,对于维护机体健康至为关键。

如何通过中医药的养护防止口腔-肠道屏障功能障碍?

大量研究实践表明,中医药在干预口腔-肠道屏障功能障碍具有显著效果,是治疗口腔-肠道屏障功能障碍的重要选项。中医治疗原则可分为祛邪和扶正两大基本原则,扶正法主要有益气健脾法;祛邪法主要有通腑泻浊法、清热解毒法和活血化瘀法。

1.益气健脾法:中医认为“脾主运化”“脾开窍于口”,提示中医脾脏与机体饮食物的消化吸收、代谢排泄直接关联。研究认为口腔-肠道屏障功能障碍与机体脾气亏虚导致脾气升清、胃气降浊功能障碍有密切关联。因此,益气健脾、扶助正气,恢复脾胃之气的推动和防御功能可改善口腔-肠道屏障功能。此外,中医认为“脾主卫”,强调了脾在维护机体免疫功能发挥着重要作用。研究已证实益气健脾中药可调整机体及胃肠道局部的免疫功能,有利于防止肠道免疫屏障功能损伤,促进肠道免疫屏障功能恢复。代表中药有:

【黄芪】

功效:补气升阳、固表止汗、利水消肿、生津养血

应用:黄芪对肠道的保护作用有升高肠道内的pH值、促进肠道蠕动以及肠道吸收功能,以维持肠道菌群的平衡,减少有害菌滋生。

【党参】

功效:补中益气、和胃生津、祛痰止咳

应用:党参中含有多种有效成分,如皂苷、多糖、黄酮类等,这些成分可促进肠道蠕动和吸收功能,从而有助于肠道健康。

【白术】

功效:健脾益气、燥湿利水、止汗、安胎

应用:白术中含有挥发油、黄酮类、多糖等有效成分,这些成分同样可促进肠道蠕动和吸收功能,对肠道健康有益。

2.通腑泻浊法:肠道内环境改变,口腔菌群易位到肠道,相当于中医所谓“外邪”,入里化热,可以表现为体内邪热亢盛,而肠中糟粕尚未结成燥屎的阳明经证,见高热、大汗、心烦、昏睡、谵语等症状;也可形成邪热与肠中糟粕搏结成燥屎的阳明腑证,见腹满、腹痛、大便秘结或热结旁流等症状。中医认为“六腑以通为用,以降为顺”。有学者受此启发并研究发现通腑泄浊法具有保护和调节肠道屏障功能作用。

【大黄】

1功效:具有清热泻火、活血化瘀的作用。

应用:大黄不仅有助于清除体内的热毒,还可促进肠道蠕动,改善便秘等问题,从而间接保护肠道健康。同时,大黄也可用于修复口腔黏膜,促进口腔健康。

3.清热解毒法:机体在创伤、感染、缺血、缺氧等应激状态下,肠道屏障功能受到损伤,肠道内细菌和内毒素经门静脉和淋巴系统侵入血液循环,诱发sirs、mods等继发疾病。急性期可见高热、便秘、腹痛等症状表现,与中医外感温热病气分证侯或气营两燔证侯类似,甚至可以出现神志改变、皮肤瘀斑内脏出血等动血表现,类似营血分证侯。治疗可采用卫气营血理论体系进行辨证论治。“卫之后方言气,营之后方言血…到气才可清气,入营尤可透热转气”。清热解毒中药具有抑杀细菌、清除炎症等功效,还能缓解口腔溃疡等问题,促进口腔健康,防止口腔菌群易位。

【黄连】

功效:清热燥湿、泻火解毒、抗菌抗炎

应用:用于治疗口腔溃疡、牙龈炎等问题。黄连研磨成粉末加水调成糊状涂抹在患处,可以有效抑制细菌生长,促进口腔健康。

【金银花】

功效:清热解毒、消炎镇痛

应用:用于缓解口腔溃疡、牙龈肿痛等问题。金银花泡水漱口或煎煮成药水漱口,可以保持口腔清洁,减少细菌滋生。

4.活血化瘀法:王再见等采用地榆联合血竭局部保留灌肠的方式治疗溃疡性结肠炎,发现该活血化瘀法明显提高肠道黏膜的愈合质量,改善肠黏膜屏障功能。川芎是活血化瘀疗法的代表中药,其主要成分是川芎嗪,能够通过改善肠黏膜微循环从而起到保护肠道黏膜屏障的作用。临床研究和动物实验表明活血化瘀类方药可改善患者及动物模型的肠道菌群结构改变和促进肠屏障功能的修复,对于益生菌数量和种类具有一定的正向扶植作用,继而维持机体内菌群的平衡状态。

【丹参】

功效:活血祛瘀、通经止痛、凉血消痈、除烦安神

应用:给予酒精性肝损伤的大鼠腹腔注射丹参后,结果显示肠道细菌异位率降低,肠黏膜通透性和组织学损伤减轻,提示丹参对大鼠酒精性肝损伤及肠道屏障功能具有双重保护作用。

来源: 平秘治

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

传权谈脾胃

传权谈脾胃