这是 达医晓护 的第 5010 篇文章

又到“三伏”,烈日当空,“蒸笼天”来袭,而在入伏前已经出现多个高温天预示着今夏的“橙色”、“红色”高温日可能多于往年,预防中暑更是我们安度长夏的重要“课题”。防治中暑,传统医学来助力;大家可能比较熟悉中成药、中药食疗方、中草药茶内服防治中暑的方法,今天让我们一起来学几招预防中暑、应对轻症中暑的中医外治法吧。

一、中医视角下的中暑

中暑属中医“暑温病”范畴,多由外感暑热之邪、内因正气不足引起。暑为阳邪,其性炎热,故暑邪伤人多表现为身热甚或高热、多汗、心烦、面赤等症;同时,暑性升散,易扰心神,伤津耗气,可引发头晕头痛、烦闷气短、口渴、乏力等不适,严重者甚至出现抽搐、晕厥、昏迷等症状;此外,暑季常伴多雨、潮湿,故暑邪多挟外湿为患,常兼见肢体沉重、头重如裹、汗出不畅、身热不扬、胸闷呕恶等症。

二、防治中暑的中医外治法

1. 中药外治方

(1)外洗方

①绿豆50克、芦根50克、金银花50克、荷叶30克、蒲公英30克、薄荷15克,水煎滤取药汁,加适量温水外洗,一日1-2次(用于儿童时药量减半);适用于出现发热、头痛、头晕、烦闷、口渴等症状的轻症中暑患者,也可用于预防中暑。

②香薷50克、金银花50克、荷叶30克、薄荷15克、淮小麦50克、厚朴花30克、佩兰30克,水煎滤取药汁,加适量温水外洗,一日1-2次(用于儿童时药量减半);适用于老人、儿童、体虚人群,中暑后有出汗多,精神萎软、头晕昏沉、体倦乏力、胸闷、恶心等暑邪夹湿表现者。

(2)滴鼻方:生姜捣碎研磨取汁,滴鼻,左右两侧各5滴,15-20分钟后可重复一次,治疗中暑出现神昏、头痛、恶心呕吐、或有一过性晕厥等表现者。

(3)外敷方:生姜、薄荷、石菖蒲、藿香、丁香各3克,研碎/剪碎,加水约30毫升煮沸,加入适量面粉调成糊状,待温度降至温热时(约40-45℃)薄薄涂敷于前胸正中胸骨中下段的部位(相当于膻中穴),每次敷20至30分钟,每日1-2次,可缓解中暑引起的神志昏蒙、胸闷、腹胀、恶心、呕吐等症状。

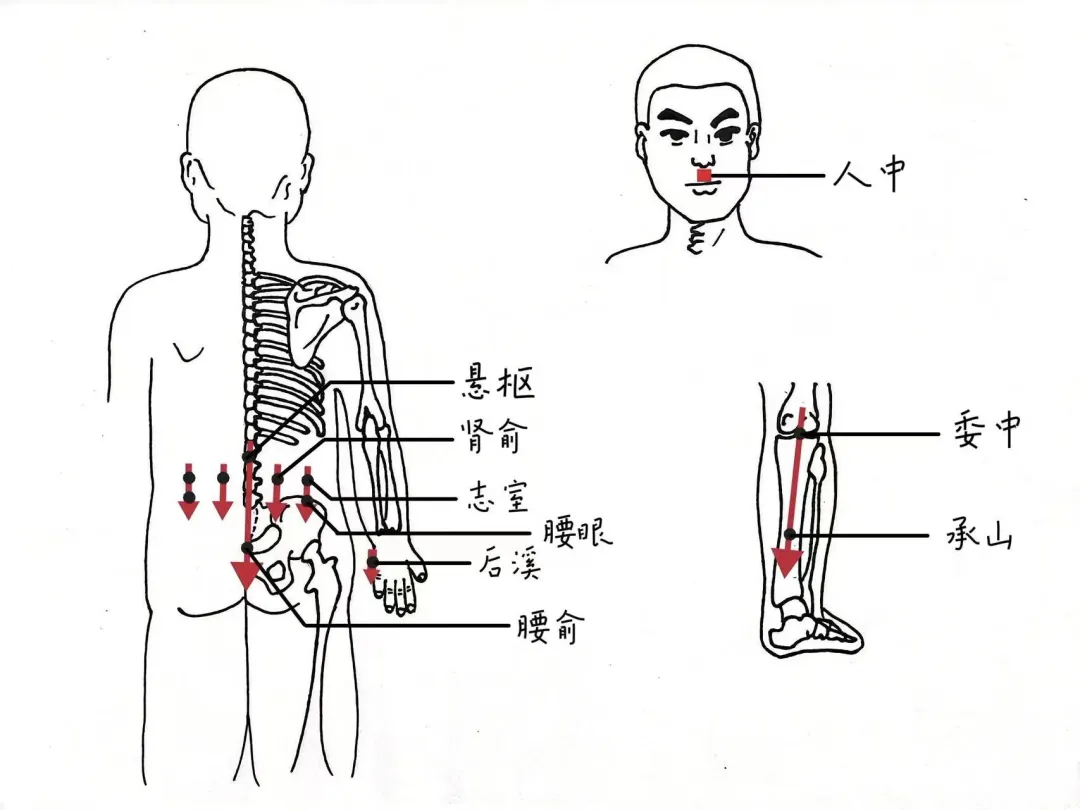

2. 穴位按压急救

当遇到中暑患者出现高热、神昏、晕厥甚至昏迷等较严重症状,在等待送医急救时,家人/同伴可以尝试按压患者的人中穴、,十宣穴、委中穴作为应急措施,具有一定的醒神开窍、泄热的作用,且操作简单、安全。人中穴(又名水沟穴),位于面部的鼻唇沟中点;十宣穴即十根手指尖正中靠近指甲缝的位置,共十个位点;委中穴位于双膝后侧腘窝的正中。施救者用自己的指尖用力按压患者的上述穴位,进行较强的刺激,每次持续10秒,可轮换按压这些穴位,反复2-3次。

3. 刮痧

刮痧能够通经活络、宣畅气血,通过改善血液和淋巴循环促进发汗和组织代谢,从而达到泄热解毒、调节体温的效果。

刮痧的部位一般选择颈后两侧至肩部皮肤、脊柱两侧皮肤等体表经穴分布处,用刮痧板反复进行刮、挤、揪、捏、刺等物理刺激,使局部皮肤表面出现少量瘀血、血痕或点状出血。需要注意的是:刮痧后同一部位在瘀痕消退前不宜重复操作;身体虚弱、有严重基础疾病尤其是血液系统疾病、皮肤疾患者忌用刮痧;老年人、儿童接受刮痧时不宜刺激过强。

4. 芳香疗法

常选用一些植物精油,如玫瑰、佛手柑、乳香、岩兰草、薰衣草等,通过香薰的方法,可以达到宁心安神、调畅气血的功效,舒缓烦躁的心绪、调节植物神经功能、改善睡眠质量,从而提高人体对暑热环境的适应能力,预防中暑。也可以在室外活动前用1-2滴香蜂草精油或乳香精油经3倍分馏椰子油稀释后涂抹于前胸,可促进血液循环、缓解胸闷、头痛和烦躁不安。

其它可以应用的外治法还包括拔罐、艾灸、耳穴压丸等,可以调节人体气血运行、养心扶正,提高夏季防病能力;同时,预防中暑也要重视合理饮食、劳逸结合、调畅情志、科学锻炼、避暑防护等要素。

上海中医药大学附属曙光医院

作者:急诊科 李轶 主管护师

绘图:急诊科 护理组 印佳欣

来源: 达医晓护

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

达医晓护

达医晓护