当今社会,人类与机器人之间的亲密关系已经成为中外文学、动漫影视及游戏作品中的一个常见主题。中国电影《非诚勿扰3》(2023)、日本动画《恋爱flops》(『恋愛フロップス』,2022)、德国电影《我是你的人》(Ich bin deinMensch ,2021)、韩国电视剧《我的智能情人》(『나 홀로 그대』,2020)等作品,都以独特的方式展现了这一主题。此外,人类是否能够爱上机器人或人工智能等人机之恋的相关话题也在社会讨论中广泛呈现,更加凸显了这一议题的复杂性和多维性。本文聚焦小说《机器妻》,从“人与机器人之间产生亲密关系的动机”“主人公对作为‘幻想恋人’的机器人如何产生感情变化”及“主人公与作为无机物的机器人之间在情感转移过程中实现两情相悦”三个方面探讨人机之恋的主题。

一、小说《机器妻》描写人机之恋的作品并不局限于当代,而是古已有之。在我国出版的小说中,于晚清出现的《机器妻》就是一个典型的例子。

国内外学者对该作品的版本进行了考察。《机器妻》曾被多次印刷出版,最初的出版记录可以追溯到清朝光绪年间。根据付建舟所收集的印有“浙江图书馆藏”字样的《机器妻》封面与封底图(图1)[1]260及其相关情报记述可知,《机器妻》于1907年9月由改良小说社印行,上海新世界小说社出版(以下简称新世界版),分为上下两册共计16回,封底标有“原著者:日本罗张氏”“译述者:横竖无尽室主人”等作者信息。宣统年间,这部作品经历了再版。根据阿英(钱德富)的记述,改良小说社于1909年2月出版了同为上下两册的《机器妻》小说(以下简称改良小说社版),原著者、译者与新世界版一致[2]。1912年10月29日至12月6日,同名作品在《盛京时报》上全文转载,共计32回(以下简称盛京时报版)①。根据日本学者樽本照雄(Tarumoto Teruo)的考证,上述三版的内容完全一致[3]。

图1 1907年版《机器妻》封面与封底图

《机器妻》的原著者为“日本罗张氏”,这个署名表明该作品有可能是从日本译介的翻译小说。目前,已有付建舟、阿英、樽本照雄以及谭汝谦[4]等多位学者详细整理了《机器妻》的内容和出版信息,并将其归类为翻译作品,但对该作品原作的考证结果却都标注为不详。此外,《盛京时报》由中岛真雄创办并刊载了众多汉译日本小说,1912年这次转载刊登,也为考证其为译作提供了依据。

《机器妻》虽涉及女性机器人,但其所属作品分类却不是当时盛行的“科学小说”。本文根据《机器妻》相关的书籍广告资料并结合《〈盛京时报〉近代小说叙录》(沈阳出版社2010年版)中对盛京时报版《机器妻》的记录情报来看,新世界版的分类是侦探小说[5]、写情小说[6]、言情小说[1]260,改良小说社版的分类为言情小说[7],而盛京时报版的分类为域外白话长篇侦探小说[8]。由此可见,该作品在当时是作为侦探小说或写情、言情相关小说出版发行并被加以宣传。

该作品的故事背景设在欧洲,讲述了法国人沙尔退宾在意大利遇到外观与当地名妓红雪娘相似的女机器人——“机器妻”的故事。沙尔退宾起初未察觉到其真身是机器人,并深深爱上了她。在朋友和仆人的安排下,他与真正的红雪娘见面,治愈了相思病。最终,他发现自己爱的是机器人,却选择与真正的红雪娘结婚。除了爱情故事,作品还包括了沙尔退宾父亲的被害、失落的遗物、红雪娘家族的复仇及妓院客人的情感纠纷等元素,因此也被看作侦探小说。

二、《机器妻》中的女性机器人

值得注意的是,《机器妻》中的女性机器人并未被直接称为“机器人”,而是用“皮做的人模子”“机器妻”来描述。由云和先生委托巴黎的专家制作了“机器妻”,目的是创造一个外观与红雪娘相似的机器人,吸引主人公沙尔退宾并帮助真正的红雪娘完成家族的复仇计划。与传统机器人形象不同,“机器妻”是能发出动作、展现微笑但不能说话,并且需要组装的充气式人偶。

该作品中“机器妻”的名称和描述展现了“机器人”一词在汉语中的发展。历史文献中,《列子·汤问》的“能倡者”、《礼记·檀弓》的“偶人”等均为与“机器妻”类似的可动式人偶。这些早期的“机器人”通过中国传统的机械和机关装置实现动作。《说文解字》中有“主发谓之机”,“机器妻”的“机”指代的是机关和机件的装置。根据张柏春的考证,宋代黄庭坚的《和谢公定河朔漫成八首》中首次出现了“机器”一词,明朝末年《远西奇器图说录最》中则开始用该词介绍西方的机械技术,并在清末洋务运动时期被广泛使用[9]。尽管“机器妻”以皮质活动人偶的形态出现,并不符合传统金属“机器人”的形象,但其“机器”一词的含义仍然贴近于中国古代由“机械和机关装置”驱动的“机器人”。

晚清出现的另一种与“机器人”相关的提法是“机器造人”,《机器造人之奇异》(1906)和《机器造人》(1907)报道德国人形机器人“因律吗而义”(即秘密之意)[10]与“爱泥克马冷”[11]的新闻时使用了这种表达。

世界上也存在如日本的“机巧人偶”和“傀儡子”,以及西方文艺作品中的“Robota”“Automaton”“Android”等不同机器人称谓,以指代可活动的人形造物。为规避不同机器人称谓所产生的歧义,本文采用程林提出的定义,统一将这些人形造物归类为“无机人造人”[12]。

“机器妻”被云和先生当作了红雪娘的替身,用来吸引男主人公沙尔退宾。实际上在《机器妻》的时代背景下,已有人提倡用机器人代替人类承担更多的社会角色,例如,1907年,《机器教师说》提出希望利用留声机制作的“机器教员”代替真人教师[13]。到了1927年,更有名为《电气女侍》的报道,介绍外国轮船上已经载有可以完成和面、打蛋等工作的女仆“机械人”[14],机器人已经开始发挥替身作用。

但是,《机器妻》中,沙尔退宾不清楚“机器妻”的真实身份,也没有把“机器妻”当作人类的替代品。因此,这种情况下所产生的人机亲密关系及互动模式,值得我们深入分析探讨。

三、对“皮格马利翁情结”的偏离

在《机器妻》这部作品中,人机之恋表现为:沙尔退宾在故事的开端收到了美丽的女子嫣然一笑后抛出的一束“双金盏的花”并由此一见钟情,他随后得知这名女子可能是当地的妓女红雪娘,并误以为收到的花意味着两人是相爱的,进而深陷相思之苦。在《机器妻》第十一回的描述中,沙尔退宾反复回忆与女机器人初次相遇的情景,并称这段感情为“爱魔恋魔”。由此可见,主人公此时已经彻底爱上了初遇的女机器人。

然而,沙尔退宾直到故事末尾才得知,与他相遇的“女子”实际上是由云和先生为帮助红雪娘完成复仇计划而安排的女机器人。这一发现揭示了沙尔退宾与女机器人之间的情感实际上基于一场误解,他所追求的爱情是对一个不存在的“幻想恋人”的追寻。这意味着,在男主人公没有意识到自己正与一个无机人造人交往的情况下,即不存在“无机人造人意识”②的情况下,女机器人在沙尔退宾心中扮演了一个完美符合他所有幻想的爱情对象的角色。

这种不具有“无机人造人意识”的人机之恋在其他科幻作品里也有例子。星新一(Hoshi Shinichi)的《人造美人》(『ボッコちゃん』,1958)中,一位酒吧老板制造了名为“波格小妹”的美女机器人来吸引客人[15]。一个年轻人爱上了她而不知她是机器人,结果因此欠下巨额债务并因爱生恨,试图投毒报复。

此外,描绘人机之恋的早期作品可以追溯到E. T. A. 霍夫曼(E. T. A. Hoffmann)的《沙人》(Der Sandmann,1816)。该作品中,男主人公塔纳内尔也在不具备“无机人造人意识”的情况下,爱上了名为奥林皮娅的机器人。但这与《机器妻》《人造美人》的主人公主动与无机人造人建立亲密关系的情况有所不同,塔纳内尔患有精神疾病,无法正确区分机器人和人类[16]。因此,可以说《沙人》中的主人公是被动地与无机人造人建立了亲密关系。

在《“皮格马利翁情结”与人机之恋》一文中,程林阐述了西方早期性心理学中的“皮格马利翁情结”(Pygmalionismus)概念[12]。该概念源自希腊神话中塞浦路斯王皮格马利翁爱上了自己雕塑出的象牙少女的故事。在“皮格马利翁情结”定义下,这种亲密关系的形成动机要求人类必须具有“无机人造人意识”。性心理学家哈夫洛克·霭理士(Henry Havelock Ellis)指出,所谓的“皮格马利翁现象”(Pygmalionism)也称作“雕像恋”,他认为“雕像恋却是一种病态,因为所恋的对象,已经替代了活人,而自成一个目的”[17]。换而言之,“皮格马利翁情结”患者用非活人的亲密关系对象来取代了活人对象。日本学者涩泽龙彦(Shibusawa Tatsuhiko)用“人偶爱”这一术语来描述这种人与无机人造人之间的亲密关系体验,并认为那些只爱着死去之人或仅在幻想世界中才能产生爱情的人,实际上并不需要现实中的恋爱对象,他们只是满足于将幻影(人偶)作为爱的对象[18]。因此,“皮格马利翁情结”是在人类意识到亲密关系对象为“无机人造人”,或有意将亲密关系对象改造为“无机人造人”时产生的情感表现。这种亲密关系是基于人类所追求的“恋爱对象”被视同或等同于“无机人造人”为前提而展开的恋爱行为。据此定义,《机器妻》和《人造美人》中的主人公由于不具有“无机人造人意识”,他们的人机亲密关系偏离了“皮格马利翁情结”的定义。

2009年上映的日本电影《空气人偶》(『空気人形』)中同时展示了上述两种人机之恋的情况。电影中主人公秀雄具备“无机人造人意识”,他深爱的是人偶状态下的充气娃娃“小望”。而另一位主人公纯一不具有“无机人造人意识”,他爱上了突然获得自我意识后的“小望”,并在发现她的真实身份后选择与真人前女友在一起。这与《机器妻》中的男主人公在故事最后得知“机器妻”的身份后选择与红雪娘的真身结婚的情节颇为相似。尽管沙尔退宾和纯一的恋爱对象都是“无机人造人”,但当他们意识到这一点后,都选择了拒绝接受,转而寻求与真正的人类建立亲密关系。

综上所述,“皮格马利翁情结”式的亲密关系并不适用于所有人机之恋的情况,尤其是前述的三部作品均产生了偏离其定义的情节。这些作品中的主人公由于缺乏“无机人造人意识”,从而无法识别亲密关系对象的真实身份,“仅满足于将幻影(人偶)作为恋爱对象”这一说法也无法成立。因此,将“皮格马利翁情结”归纳为一种亲密关系的范式时,必须考虑到不同作品中的特殊情况,并对这些例外进行分类。

四、幻想恋人与情感转移

当沙尔退宾得知“机器妻”身份真相后,他并未表现出预期的悲伤或失望。针对主人公的这种情绪反应,需要对他们之间亲密关系本质进行深入探究。因此,本文不仅着眼于这种脱离“皮格马利翁情结”范式的人机之恋构造,还将进一步探讨在这种特殊情况下,分析男主角追求的亲密关系本质,以及他如何与缺乏自我意识的“无机人造人”建立情感互动。

(一)幻想恋人

首先,无机人造人之所以能成为“幻想恋人”, 在于其外观或行为与人类的相似性,引发主人公将其错视为人类。佐佐木雄大(Sasaki Yuta)认为,这种错觉来源于人们将人偶看作一个他者的认知。佐佐木在此处提出了一种观念,即“人偶”被当作一种区别于人类自身的意识体,而不是单纯作为一个物体,这种观念被其称为“他我”(Alter Ego)[19]。这一概念源自1931年哲学家埃德蒙德·胡塞尔(Edmund Husserl) 所提出的“配对”(L’accouplement)出现的“他我”概念,即“他”成为有机的(comme organisme)身体是源自“我”的感知,从而在这种配对中“他”被“我”赋予了肉体性(Leiblichheit)[20]。这一点与前文提及的“满足于将幻影(人偶)作为恋爱对象”或是恋物癖的表现有所区别。在《机器妻》中,主人公对“机器妻”一见钟情,其实是基于主人公的个人感知所产生的“机器妻是美丽的人类女性”这一“错觉”,即无机人造人“机器妻”被主人公的“错觉”赋予了有机化的身体。

其次,主人公在知晓“幻想恋人”的真身并非人类后,通常不会产生出消极情绪。这与心理学中儿童告别“幻想伙伴”(Imaginary Companions) 的行为表现有类似之处。马乔里· 泰勒(Marjorie Taylor) 提出:“ 幻想伙伴”不仅限于无实体的虚构伙伴,也包括被儿童赋予人格或拟人化的玩具或人偶,且儿童对于玩具或人偶是否为活物的认识,并不影响“幻想伙伴”的形成;一旦这些幻想伙伴被儿童遗忘或放弃,儿童通常不会感到悲伤或遗憾[21]。在《机器妻》的情景中,主人公在知晓“机器妻”的机器人身份后,未表现出悲伤情绪,而是选择了与真人结婚,这种反应可以通过“幻想伙伴”现象来理解。这一心理现象的理解,同样适用于《空气人偶》中纯一的情感转变。尽管“幻想伙伴”常见于儿童,但成年人的“幻想恋人”亦可视为此现象的延伸。

(二)人机亲密关系中的情感转移

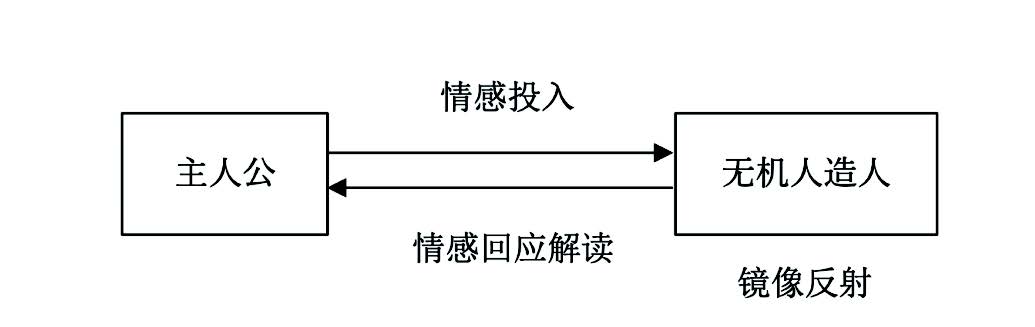

主人公不具有“无机人造人意识”却仍能从“幻想恋人”中获得亲密关系体验。初次相遇时,“机器妻”给予沙尔退宾仿佛有感情意识的表情反应,让他相信“机器妻”是有意抛下双盏花,且认为两人之间存在着相互的爱慕。《人造美人》中年轻人与“波格小妹”的交流引发的情感反应也与之类似。然而,《空气人偶》中“小望”与纯一则是基于自我意识的恋爱,这与前两个案例的情况有所不同。由此可见,“机器妻”和“波格小妹”尽管缺乏自我意识,却均被男主人公单方面解读为两情相悦的亲密体验。六川裕子(Rokukawa Yuko)认为在“他我”关系中人偶扮演的是镜子的角色,并将《人造美人》中的亲密关系体验解析为,年轻人在对“波格小妹”进行“情感投入”的过程中,“波格小妹”扮演的镜子角色反射了年轻人的欲望[22]。帕尔默·塞拉(Palmer Sera)[23]、六川裕子[22]等学者有关《人造美人》的研究是根据“波格小妹”的对话作用去剖析这种亲密关系体验。实际上,在主人公和“无机人造人”的情感转移过程中,语言功能并非是必要条件。如将这种亲密关系的“情感转移”进行图像化可以得出图2。

图2 主人公和无机人造人的情感转移图示

在《机器妻》中,这种情感转移的过程体现在男主人公对“机器妻”的外观和行为进行“情感投入”,产生情感的“镜像反射”。于是主人公将“机器妻”的机械运动与人工面部表情解读为“微微儿的一笑”“故意的抛的那枝子花儿”,并以此作为“机器妻”的情感回应,最终实现了两情相悦的情感转移。由此可以得知,在情感转移过程中,“无机人造人”的语言、动作、表情均可以被解读为情感回应,且通过人类的单方面“情感投入”与“情感回应解读”从而达成这种亲密关系体验。

五、余论

随着全球人工智能与机器人技术的发展,人类与机器人之间的联系日益紧密,机器人变得不再限于实体存在,也不再仅仅是替代品或工具。无论是2021年日本开发的Air Friend 软件中的虚拟朋友、2023年美国开发的Digi AI软件中的虚拟恋人,还是中国恋爱游戏《恋与深空》于2024年2月公布的借用Apple Vision Pro 将虚拟恋人投射进现实世界的开发企划,均展示了这一趋势。这些进展所显示出的人机之间的友谊或爱情,以及这种情感转移所产生的诸多问题,都将成为未来社会中的实际议题。《机器妻》中的故事不只是文学作品的想象,对于理解与探讨人机关系问题,以及未来人类与机器人之间的正确与科学相处模式的探索也具有重要参考意义。

作 者

朱沁雪,江西农业大学外国语学院讲师,东京都立大学客座研究员。研究方向为中日比较文学视域下的童话、泛幻想文学与科幻文学等。

①《机器妻(一)》到《机器妻(三十二)》从1912年10月29日到12月6日连载于《盛京时报》,皆无作者署名。其中11月4日、11月9日、11月11日、11月16日、11月18日、11月25日及12月2日合计7日未连载。11月6日与11月7日所刊标题均为《机器妻(八)》,经过原文内容比照确认11月7日的实际内容为《机器妻(九)》;且11月8日所刊标题为《机器妻(九)》,但实际内容为《机器妻(十)》。本文使用的《机器妻》文本均为盛京时报版。

②本文将人类对无机人造人的真实身份的意识简称为“无机人造人意识”。

参考文献

[1] 付建舟. 清末民初小说版本经眼录·日语小说卷[M]. 北京:中国致公出版社,2015.

[2] 阿英. 晚清戏曲小说目[M]. 上海:上海文艺联合出版社,1954.

[3] 樽本照雄. 清末民初小説目録第15 版[M]. 滋贺:清末小説研究会,2023.

[4] 谭汝谦. 中国译日本书综合目录[M]. 香港:中文大学出版社,1980.

[5] 陈大康. 中国近代小说编年史(三)[M]. 北京:人民文学出版社,2013.

[6] 陈大康. 中国近代小说编年史(四)[M]. 北京:人民文学出版社,2013.

[7] 石昌渝. 中国古代小说总目(白话卷)[M]. 太原:山西教育出版社,2004.

[8] 张永芳,王金城,冯涛.《盛京时报》近代小说叙录[M]. 沈阳:沈阳出版社,2010.

[9] 张柏春. 汉语术语“机器”与“机械”初探[J]. 机械技术史,2000(00):40-45.

[10] 机器造人之奇异[J]. 寰球中国学生报,1906(2):52.

[11] 机器造人[J]. 北清烟报,1907(9):9.

[12] 程林.“皮格马利翁情结”与人机之恋[J]. 浙江学刊,2019(4):21-29,2.

[13] 机器教师说[N]. 时报,1907-11-04(009).

[14] 电气女侍[N]. 时事新报,1927-12-03(010).

[15] 星新一. 人造美人[M]. 赵建军,译. 南京:译林出版社,2021.

[16] HOFFMANN E T A. Selected writings of E. T. A. Hoffmann Volume Ⅰ[M]. Chicago:The University of Chicago Press,1969.

[17] 哈夫洛克·霭理士. 性心理学[M]. 潘光旦,译. 北京:商务印书馆,1999.

[18] 澁澤龍彦. 少女コレクション序説[M]. 東京:中央公論新社,1985.

[19] 佐々木雄大. 受肉せざるもの: ぬいぐるみの現像学[J]. ユリイカ,2021(53):142-150.

[20] HUSSERL E. Méditations cartésiennes:Introductionàla phénoménologie[M]. Paris:librairie philosophique j. Vrin,1931.

[21] TAYLOR M. Imaginary companions and the children who create them[M]. Oxford:Oxford University press,1999.

[22] 六川裕子. 人形たちが語ること:フランス19 世紀文学から20 世紀日本の絵本まで[J]. 筑波大学フランス語フランス文学論集,2023(38):1-36.

[23] パルマー セーラ. 女を造るということ:星新一「ボッコちゃん」における女性像と社会的ジェンダー構築[J]. 言語態,2019(18):171-194.

来源: 中国科普作家协会

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中国科普作家协会

中国科普作家协会