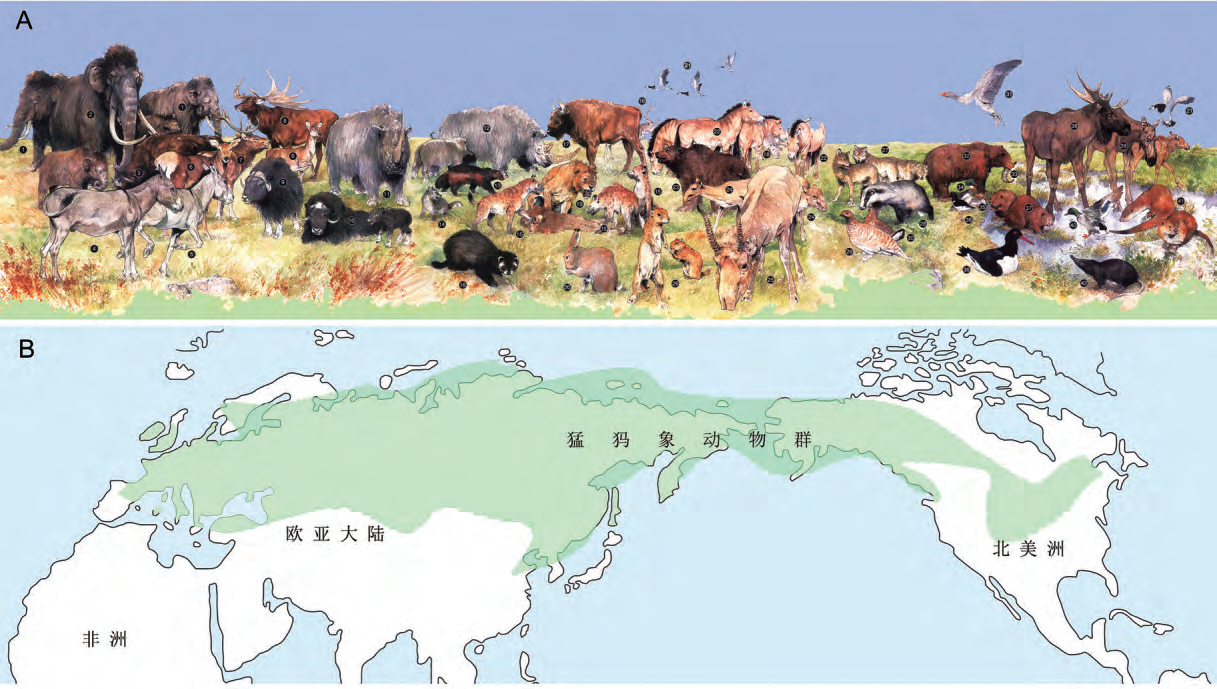

晚更新世时期适应寒冷生活的猛犸象——披毛犀动物群在北半球高纬度地区分布广泛[1],作为地球上分布最广的哺乳动物群,分布广泛,组成稳定,主要成员包括猛犸象、披毛犀、野牛、洞熊、棕熊、洞狮、驼鹿、驯鹿、高鼻羚羊及麝牛等(图1),猛犸象—披毛犀动物群的不少成员在死后都被冰藏,留下了万年未腐的尸身,这给科学家探索这些灭绝动物的生物学特征及其兴衰历史提供了弥足珍贵的材料[2].我国东北也存在相同动物群的分布,其中猛犸象是猛犸象-披毛犀动物群中分布最广和最为常见的成员(图2)。真猛犸象是真正的猛犸象,又称长毛象,特征是身披厚厚的毛发,厚度可达8厘米,长长的门齿。真猛犸象的神秘形象,一直吸引着科学家和历史爱好者们的探索。本文将带你走进真猛犸象的世界,揭示它们的生活习性、灭绝之谜以及与现代象的关联。

图1.猛犸象动物群主要成员(A) (引自Mol et al.,2004)及其在冰河时代的分布范围示意图(B).

图2.(左图)我国东北平原常见的猛犸象-披毛犀动物群成员的化石,(右图)不满周岁的猛犸象“柳巴”(Lyuba)冰冻尸体.

一、真猛犸象的起源、演化

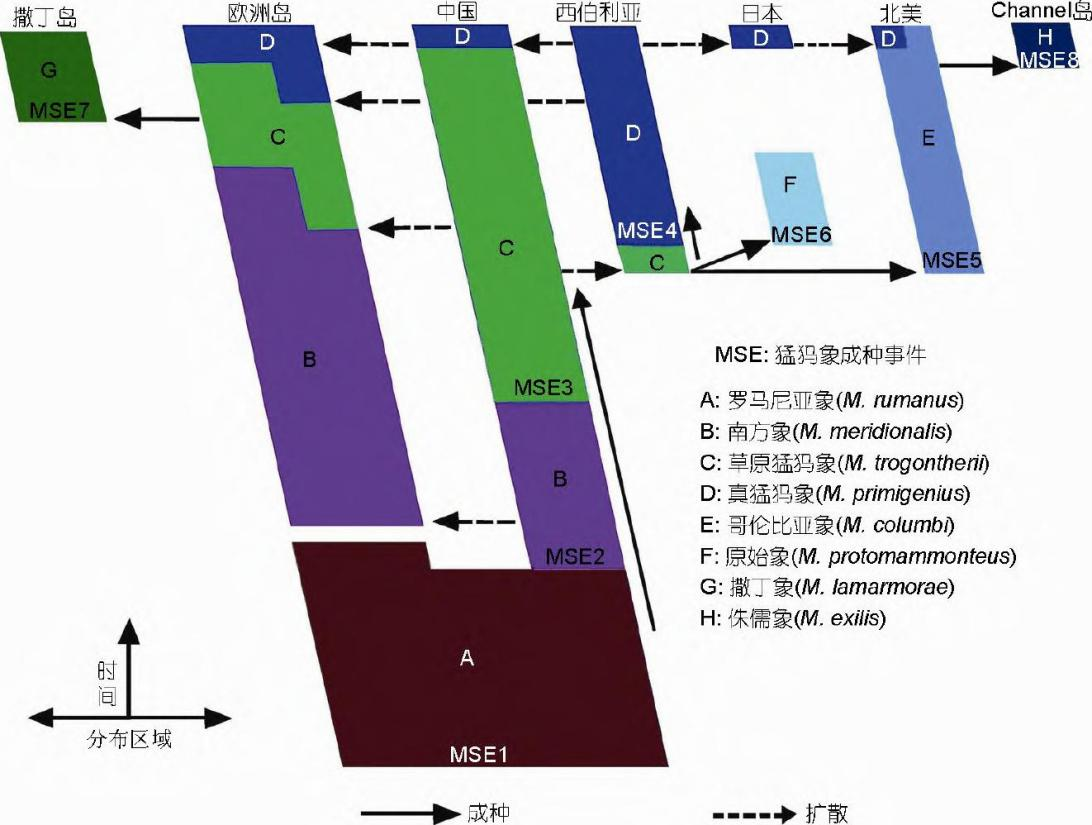

真猛犸象,这头古老的史前巨兽,其起源与演化历程充满了神秘与挑战。作为猛犸象属的一员,真猛犸象的生物分类学地位在过去的几个世纪里经历了多次重新评估。它们与现代象的关系一度引发了学术界的热议,但现代分子生物学的进展为我们揭示了一个更加清晰的图谱。据化石记录,真猛犸象(Mammuthus primigenius)又称长毛猛犸象,我们现在认为真猛犸象起源于非洲,首次出现在300万年前,亚平额猛犸象*(Mammuthus subplanifrons)被认为是欧亚大陆一众猛犸象的直系祖先,后迁徙到欧亚大陆演化成新的种,根据欧洲的化石骨骼的记录,中更新世变迁为草原猛犸象(Mammuthus trogontheri),到距今70万年左右成为进化完全的原始猛犸象,最早在20万年左右出现在欧洲,末次冰期来临以后,真猛犸象扩散到北半球的高纬度地区,横跨欧亚大陆,来到北美洲,分布特别广,直到11kaBP的时候,真猛犸象消失在整个欧亚大陆(除去岛屿亚种)[3-5]。

图3.欧亚大陆及北美猛犸象演化与扩散模式

科学家们通过对化石样本的细致研究,以及对古DNA的深入分析,得以重建猛犸象的演化树。例如,1970年代在西伯利亚发现的真猛犸象臼齿DNA,揭示了真猛犸象的古老祖先在大约100万年前就已经开始发展出适应寒冷环境的遗传特征。这些特征在真猛犸象身上得到了优化,使其能在极寒的环境中生存下来[6]。

真猛犸象的起源与演化历程,是地球生命历史中一个壮观的篇章。它们的适应性特征不仅使其在冰河时代占有一席之地,也为我们提供了理解生物如何应对环境变化的宝贵信息。同时,这些研究也为现代科学家们尝试复活灭绝物种,如猛犸象,提供了科学依据和指导,打开了探索生物遗传学和细胞生物学的新窗口。尽管真猛犸象已经消失在历史的长河中,但它们的遗产和故事,将继续启发和引领我们深入探索生命的奥秘。

二、真猛犸象的生理特征与生存环境

真猛犸象的身高可达3至3.7米,体重可重达300公斤,是当时陆地生物中的庞然大物(图4)。它们的体型巨大,有助于减缓热量的流失,使得在寒冷的气候中保持体温更为有效。真猛犸象的毛发是其最显著的特征之一。它们拥有黄棕色的浓密底毛,覆盖在皮肤之上,为它们提供了保暖的天然屏障。这层底毛下面,还有着一层细密的绒毛,起到了优秀的隔热作用。在冬季,真猛犸象的毛发会变得更厚,以应对极低的气温。除了毛发,真猛犸象的皮肤下面有一层极厚的脂肪,厚度可达10厘米,这不仅有助于保暖,还能储存大量能量,助它们在食物匮乏的冬季维持生命。这种脂肪层可以形成背部的驼峰,使得真猛犸象看起来有些不规则的形状,但这正是它们在寒冷环境中生存的策略之一。

图4.(左)真猛犸象化石骨架;(右)真猛犸象复原图片

真猛犸象的标志性特征还有它们那对向下弯曲的长牙。这些长牙不仅用于觅食,例如挖掘雪地以寻找地下的植物,还能作为武器来保护自己和家族。长牙的长度可达到4米,重量甚至超过100公斤,是所有陆生哺乳动物中最大的牙齿。科学家们推测,长牙也可能有助于散热,抵消雄性之间因争夺配偶而产生的热量过剩。真猛犸象选择在广阔的欧亚大陆和北美洲的草原苔原地带生活,这些地方在冰河时期覆盖着冰雪,温度极低,植被稀疏。它们的耳朵相对较小,呈椭圆形,这样的设计有助于减少热量的散失。此外,它们的脚掌宽大,有助于在冰雪覆盖的地面上行走,同时也降低了陷入雪地的可能。

在这样的环境中,真猛犸象的生理结构和行为模式都体现了对严寒的深度适应。它们群居生活,共同抵御寒冷和猎食者的威胁。在食物丰盛的夏季,它们会大量积累营养,以备冬日所需。而在冬季,它们会通过挖掘雪层寻找埋藏在下面的植物,如草根和苔藓,以维持生存。

三、真猛犸象的灭绝

在地球漫长的历史中,真猛犸象的最终灭绝成为了一段引人深思的篇章。尽管它们曾广泛分布在欧亚大陆和北美洲,但大约在12,000至10,000年前,这个曾经无坚不摧的种群在短时间内消失得无影无踪。科学家们提出了多种假说来解释这一现象,包括气候变化、人类狩猎压力、以及疾病的影响等。

气候变化是灭绝的主要候选因素之一。末次冰期的快速消退导致了苔原和草原的迅速扩张,这可能改变了真猛犸象的食物来源和栖息地,使得它们无法适应新的环境条件。此外,气候变化也可能影响了植物的生长,减少了可供真猛犸象食用的植物种类和数量。

人类的狩猎活动也可能是真猛犸象灭绝的重要因素。随着人类从狩猎采集向农业社会的过渡,猎人对大型猎物的需求增加,这可能导致了猛犸象数量的急剧下降。考古学家在欧洲和北美洲发现了大量真猛犸象遗骸,上面留有明显的人类猎杀痕迹,这为这一假说提供了证据。

真猛犸象,在末次冰期MIS3时期繁衍生息活跃在欧亚大陆;大约21-19kaBP时期,发生迁徙,只在西伯利亚北部、欧洲俄罗斯中部平原西部幸存,这一时期发生的真猛犸象分布范围缩小的原因并没有找到,随后真猛犸象又回到欧洲;大约在14.7-12.6kaBP时期,气候突然变暖,真猛犸象在欧亚大陆分布范围极具缩小,数量较少;在大约12.6-11.5kaBP时期,寒冷气候再次来袭,真猛犸象的分布范围短暂扩散到欧亚大陆东部(中国东北);11.5kaBP时期,欧亚大陆真猛犸象消失;在西伯利亚大陆并没有发现最终的真猛犸象的灭绝的准确年龄,只有在西伯利亚群岛10.7ka发现真猛犸象,而且生活在弗兰格尔岛的真猛犸象的亚种弗兰格尔猛犸象(mammoth populations)直到我国西周时期才灭绝,可能是因为同时期生活的人类的捕杀才导致物种的绝灭。对真猛犸象分布范围缩小做出判断,认为主要是气候原因驱动,大约200kaBP以后,许多适应温度的种群((late M. trogontherii)的消失,只剩下适应寒冷的晚更新世长真猛犸象,这个类群更容易受到气候变暖和植树造林的影响[4]。

现代研究还在不断深入,试图从化石中挖掘更多关于真猛犸象的信息。尽管真猛犸象已经在地球上消失,但它们的化石和冰冻遗体为我们提供了宝贵的科学信息,帮助我们更深入地理解地球的历史和生物多样性。随着科技的进步,甚至有科学家提出通过基因编辑技术让真猛犸象‘复活’的设想。这不仅是一个科学挑战,也是对生命和自然的深刻反思。真猛犸象的故事,既是一部生物演化的历史,也是一段人类与自然共存的寓言,提醒我们珍视每一个生命,尊重自然的规律。在我们追求科技进步的同时,也应思考如何与地球上的其他生物和谐共生。

来源: 吉林大学

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

吉林大学

吉林大学