窦忠 中国科学院国家授时中心副主任

近日(2024年3月27日),英国《自然》杂志发文称,气候变化导致地球自转速度减慢,并影响到全球计时。文章认为,近年来,由于地核变化,本来地球自转速度是突然变快了,有可能出现人类历史上首次“负闰秒”,然而,气候变暖致使地球两极冰冠加速融化,减慢了地球自转速度,这或导致“负闰秒”推迟出现。

这是怎么回事?“负闰秒”出现或推迟出现,跟我们又有什么关系呢?

什么是闰秒?为何还分正负?

世界上有两种常用计时系统,分别是基于地球自转的世界时(UT1)和基于原子振荡周期的国际原子时(TAI)。由于地球自转速度的不均匀性,随着时间推移,两个计时系统之间会出现时差,因此有了“协调世界时”(UTC)的概念。“协调世界时”以国际原子时秒长为基础,在时刻上尽量接近世界时。当协调世界时(UTC)与世界时(UT1)的时刻差预测值超过0.9秒时,给予协调世界时一个整秒的调整,这就是闰秒。

图1:在国际原子时中插入闰秒,就是协调世界时

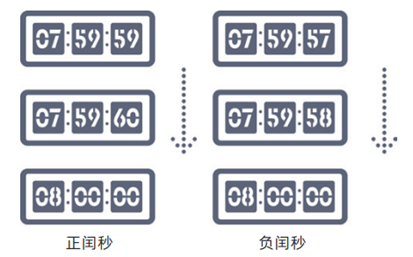

将协调世界时向后拨1秒(增加1秒),即正闰秒,或向前拨1秒(删减1秒),即负闰秒。

图2:正闰秒和负闰秒

从1972年协调世界时(UTC)诞生以来,一共实施了27次闰秒,都是正闰秒,负闰秒从未被使用过。也就是说,这52年间,地球自转速率相对原子时速率一直在减慢,规律大致是“三年两闰”。但也不一定,比如,1998年到2005年时隔7年没有闰秒,2017年至今也一直没有闰秒,这说明地球自转速率在这两个时期并没有持续减慢。

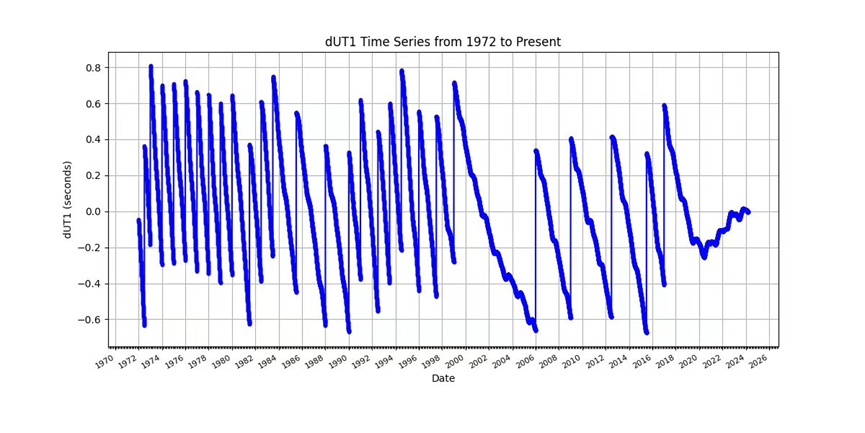

图3:从1958年至今,协调世界时和国际原子时差了37秒;1972年至今,共闰秒27次,均为正闰秒。

为何极地融冰会推迟“负闰秒”的到来?

受潮汐等因素影响,地球自转长期处于不断减慢的趋势,因此迄今为止的闰秒调整都是正闰秒。

美国加利福尼亚大学圣迭戈分校海洋研究所地球物理学家邓肯·阿格纽借助卫星数据,研究了地球自转速率和地核运动的影响。他说,近年来,地核液态部分自转角速度以恒定变化率持续下降,这导致地球其余固态部分自转角速度增加。在这种效应影响下,如果不考虑两极融冰,地球上可能最早于2026年需要进行首次负闰秒调整。

图4:从1972年至今52年的实测世界时UT1和协调世界时UTC差的曲线。

这是从1972年至今52年的实测UT1和协调世界时UTC差的曲线。从图中可以看出,dUT1(UT1和UTC之差)在半个世纪内一直都是向下,接近0.9秒时,国际地球自转服务组织(IERS)根据曲线趋势,就会适时启动闰秒(曲线上拉回1秒)。这52年中共发生了27次闰秒,都是“正闰秒”。然而,从2020年年中以来,这条曲线确实发生了趋势逆转,而且有可能在未来几年触发史上首次“负闰秒”。

然而,近几十年来,由于格陵兰岛和南极洲冰融化加快,部分地球质量从两极向赤道附近转移,这导致地球自转角速度减慢。这就类似于花样滑冰运动员将手臂举过头顶时会加速旋转,当他们将手臂由头顶伸向身体两侧会使旋转速度慢下来。受此影响,阿格纽预测首次负闰秒调整可能将推迟到2029年。

负闰秒对我们的影响?

全球变暖影响到地球自转速率的变化,而地球自转速率与世界时(UT1)息息相关。全球变暖导致两极冰冠加速融化,部分地球质量从两极向赤道附近转移,让固体地球角速度的减慢速度比之前更快了。这将直接导致世界时(UT1)的秒长变长,从而影响到闰秒的频率,进而影响到国际标准时间——协调世界时的跳秒。

世界时(UT1)是基于地球自转的时间尺度,是构成国家标准时间的重要参量。世界时测量服务是授时、卫星导航、深空探测和高精度天体测量等领域所必需的基础服务。近年来,国家授时中心建立了VLBI测量系统和天顶照相望远镜为主的世界时测量系统,通过融合宽带VLBI的UT1和国际GNSS监测评估系统(iGMAS)的日长变化,目前已初步实现了世界时的自主测量与数据服务,精度达到100,已经能够初步满足我国各项工作的需求。

鉴于闰秒会对需要连续计时的通信、导航、网络等的运行造成一定影响,近年来,闰秒的废存引起了广泛争议。每次与之相关的国际会议都会因为对于闰秒保留与取消的优缺点论据不足,以及取消闰秒后还没有给出明确的安全过渡方案而难以达成一致的意见。2022年第27届国际计量大会上再次讨论该议题,会议结论是最迟不晚于2035年取消闰秒。并要求各方协商提出一个可以将“协调世界时”持续至少百年的新方案,或许是“闰分”。会议决定争取在2026第28届国际计量大会时给出UTC与UT1的最终差值,并逐步讨论取消闰秒后在时间应用方面的技术过渡方案。

鉴于国家授时中心在世界时自主性方面已经取得的工作,再通过十多年的努力,2035年闰秒的取消与否将不会影响我国的经济社会发展和国家安全。

2035年取消闰秒之前,或出现人类历史上第一次,也是最后一次“负闰秒”,让我们拭目以待。“负闰秒”的到来,或许会对全球的计算机系统带来挑战。阿格纽说:“此前没有人注意到这个问题,因为计算机系统只会面对 ‘正闰秒’的情况,没人能真正预判到‘负闰秒’的到来,因此我们无法预估即将面对的混乱情况到底会达到怎样的规模。”

本文为科普中国·星空计划扶持作品

作者名称:窦忠

审核:高喆 中国科学院国家授时中心

出品:中国科协科普部

监制:中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司

来源: 星空计划

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

星空计划

星空计划