猕猴作为研究人类认知功能机制和模拟人类脑部疾病的理想模型,其在遗传学、生理学和脑结构上与人类高度相似。目前,大量脑科学研究将非人灵长类动物研究作为阐明认知神经基础并促进转化医学的核心来源。因此,一份能够描绘猕猴脑部空间组织架构的全景式脑图谱对于将研究成果从猕猴转化到人类具有重要意义。这样的图谱可以表征不同区域的特征,包括连接性、结构和几何拓扑等,有助于我们理解脑的功能、发育发展和演化。但是,现有的图谱构建主要集中在特定区域的片段化研究,而全面、标准的全脑尺度猕猴脑图谱却一直难以实现。研究人员在过去几十年中尝试创建各种猕猴脑图谱,但多数都仅限于特定层面或特定区域的研究,无法全面揭示脑部组织规律及其功能的多样性。

中国科学院自动化研究所脑网络组研究中心团队长期致力于脑图谱领域的研究,近年来成功绘制了首版人类脑网络组图谱,并建立了其验证和应用体系,在脑图谱领域达到国际领先水平。近日,该团队延续了“基于脑连接信息绘制图谱”的这一思想,在Science Bulletin发表以“Macaque brainnetome atlas: A multifaceted brain map with parcellation, connection, and histology”为题的研究性论文,绘制出全新的猕猴脑网络组图谱(Macaque Brainnetome Atlas, MacBNA),其构建基于高空间和角度分辨率的弥散磁共振成像数据。MacBNA不仅对脑区进行了合理且精细的分区,还详细描述了每个脑区亚区之间的宏观连接。作为可靠的参考系统,它能够有效地整合多尺度脑图像和多组学信息,从而绘制出多模态跨尺度的猕猴脑图谱。猕猴脑网络组图谱作为一套描绘猕猴脑部空间组织架构的全景式脑图谱将克服现有图谱的诸多缺陷,包括仅针对特定解剖区域、仅有单一模态信息等局限性。同时,基于相同理论与方法绘制的人类和猕猴脑网络组图谱将为从猴脑获得的信息和知识有效地迁移到人脑发挥关键作用。

此外,该研究中的跨模态多尺度数据集还将提供一个开放获取平台,用于解决计算问题,例如建立猕猴数字孪生脑和跨尺度图像配准。研究团队目前正在持续收集数据,以进一步完善MacBNA,并增加额外的神经示踪和组织切片染色图像。另外,脑网络组图谱绘制思想和方法具有扩展到其他物种进行比较研究的潜力。因此,期待MacBNA及其相关的多模态多尺度资源在跨物种比较、转化医学和计算建模方面发挥重要作用。目前,猕猴脑网络组图谱已经在脑网络组研究中心的门户网站上开放共享。

(http://www.brainnetome.org/),其相关数据可以在科学数据银行

(https://cstr.cn/31253.11.sciencedb.15197)下载获取。

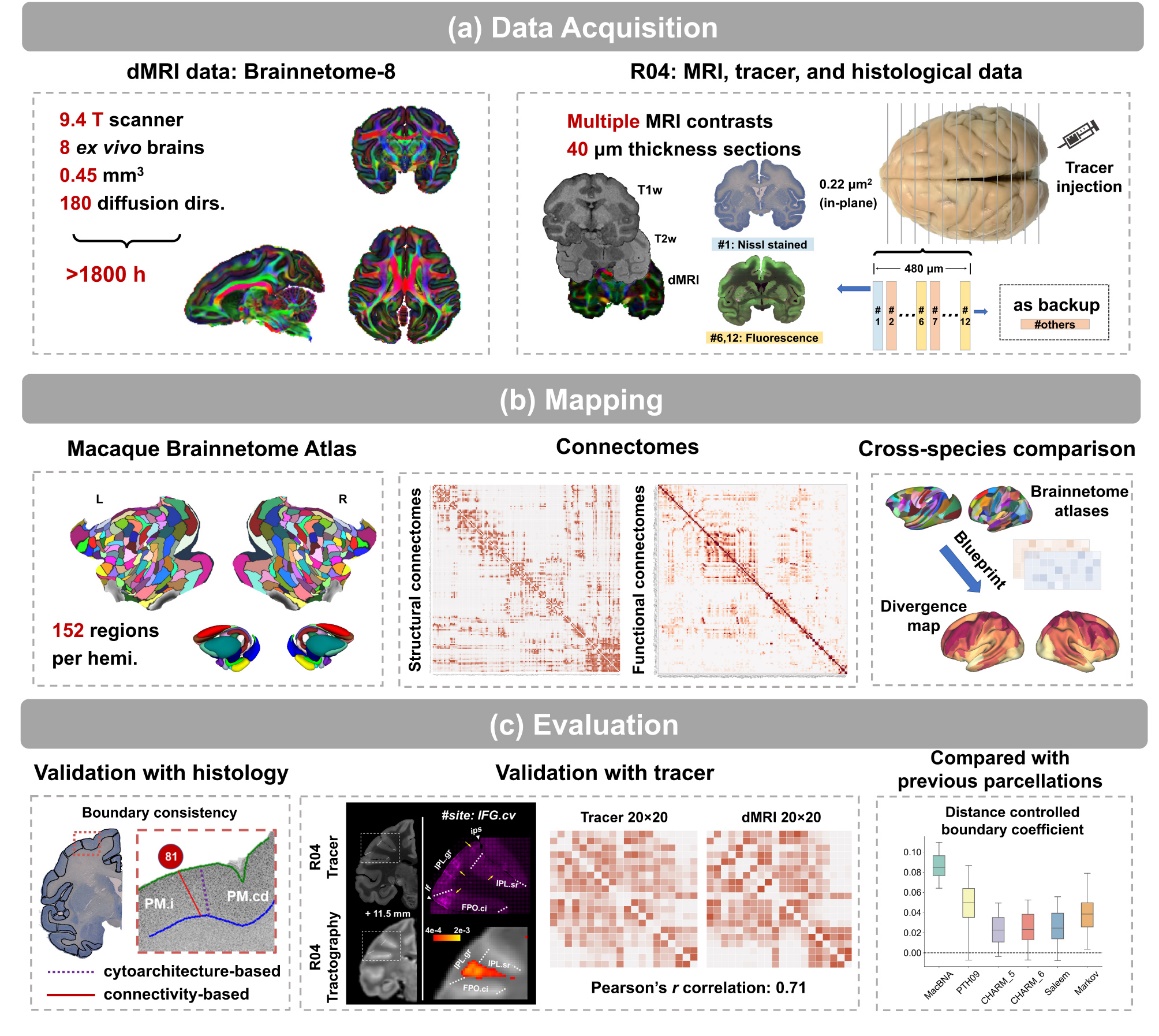

图1 研究总体思路. (a) 多模态数据采集 (b) 图谱分区和脑区间连接 (c) 图谱验证

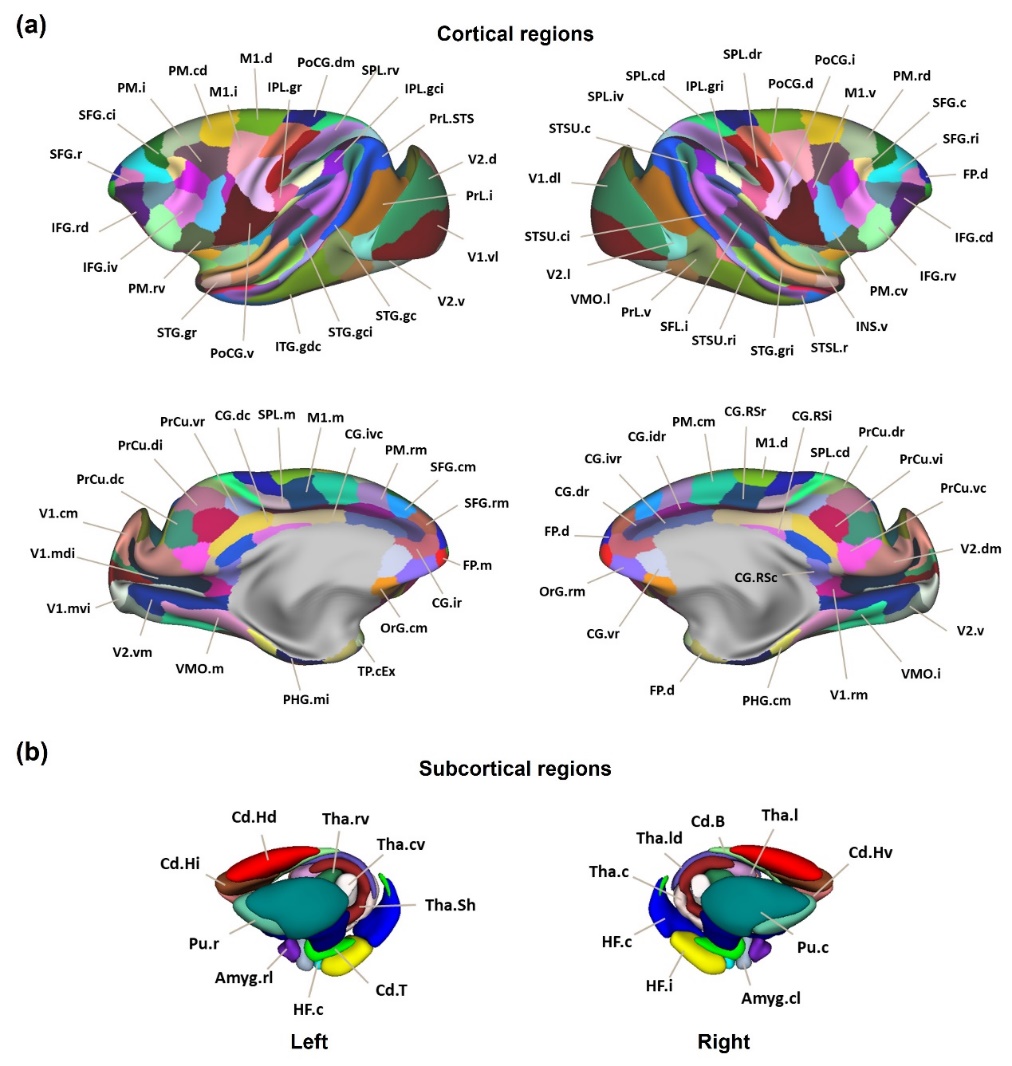

猕猴脑网络组图谱将猕猴大脑划分为了304个精细脑区结构,并且定量描绘了每个脑区的解剖和功能连接模式,为在宏观尺度上明确大脑的组织模式提供了不可或缺的工具。与其他猕猴脑图谱的指标定量比较结果表明,猕猴脑网络组图谱能够好地表征大脑的连接拓扑模式。该研究利用细胞构筑和介观连接在分区边界和连接准确度两个方面验证了图谱结果的可靠性,揭示了猕猴脑网络组图谱在一定程度上具有生物学意义。此外,该图谱集成了影像、染色切片和神经示踪数据,在同一个标准空间中提供宏观连接、介观连接以及组织学信息,这为全面地理解大脑不同尺度下的属性、探究模态间的关系打下了坚实的基础,也为设计开发多模态融合、跨尺度计算等算法建立了数据平台。猕猴脑网络组图谱不仅为多层面地理解大脑功能的工作机理提供了新的多模态空间地图,也将推动转化医学、跨物种比较和大脑数字建模等重要研究领域的发展。

图2 猕猴脑网络组图谱. (a) 248个皮层上脑区 (b) 56个皮层下脑区

脑网络组图谱是脑图谱发展和神经技术进步的必然趋势,是脑科学、认知科学等相关学科取得突破的关键。在已有成果的基础上,未来脑网络组图谱将沿着跨物种脑图谱、多模态多尺度脑图谱方向发展,为诊断治疗、跨物种研究和类脑智能启发提供坚实的基础。

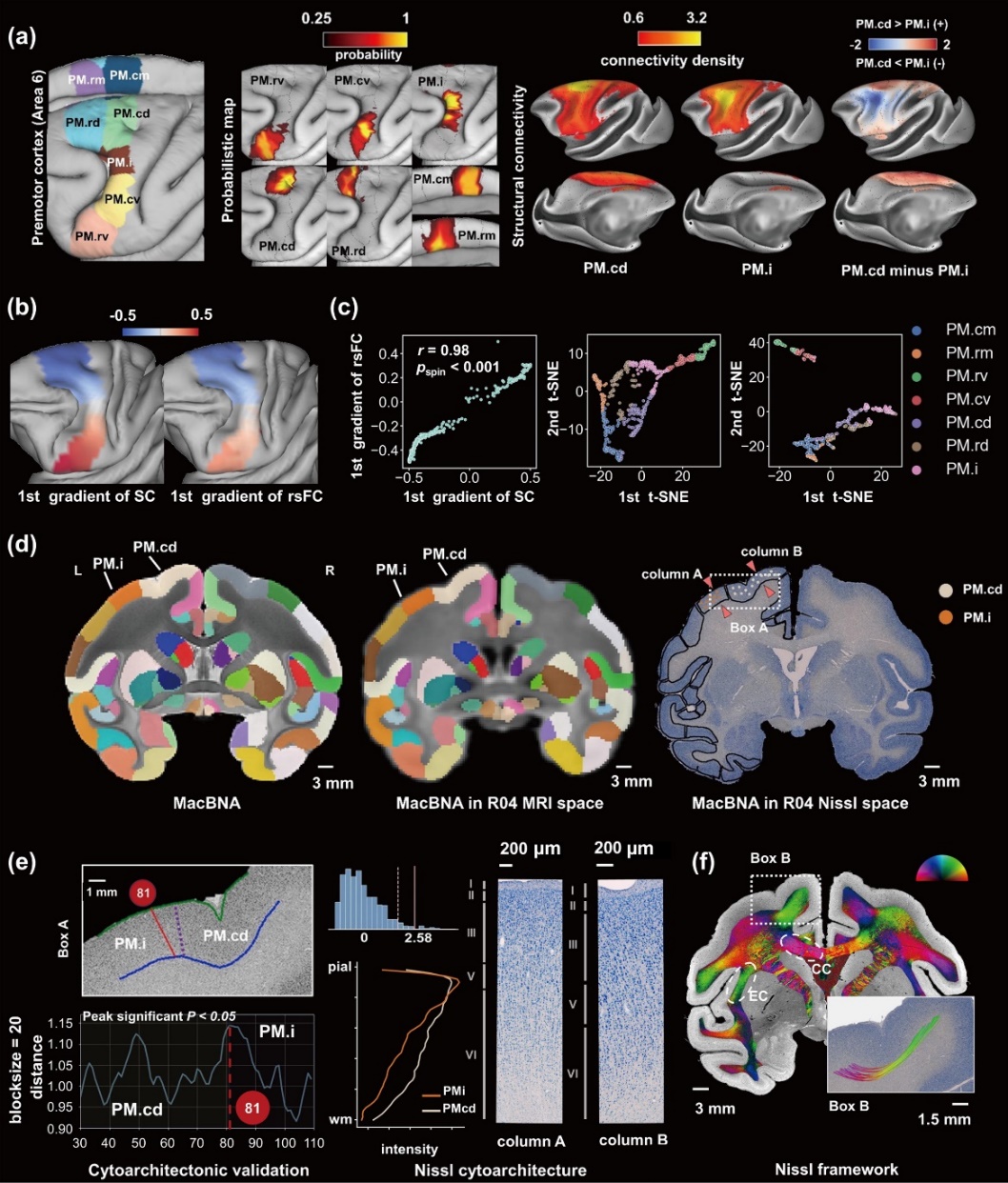

图3 以猕猴脑网络组图谱为参考空间的多模态信息 (a) 大脑分区和脑区连接模式 (b-c) 大脑梯度模式及其关联 (d) 图谱分区跨模态配准对齐 (e-f) 大脑组织学结构

中国科学院自动化研究所的博士生陆玉恒、副研究员崔玥、博士生曹龙和博士生董振伟为该论文的共同第一作者,中国科学院自动化研究所蒋田仔研究员、樊令仲研究员和杨正宜副研究员为共同通讯作者。该研究受到国家科技创新2030—“脑科学与类脑研究”重大项目和国家自然科学基金等项目的资助。

来源: 《中国科学》杂志社

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

《中国科学》杂志社

《中国科学》杂志社