《中国科学:物理学 力学 天文学》英文版(SCIENCE CHINA Physics, Mechanics & Astronomy, SCPMA)2024年第3期以封面文章的形式出版了东北大学张鑫团队的研究成果,文章题为“Synergy between CSST galaxy survey and gravitational-wave observation: Inferring the Hubble constant from dark standard sirens” [1],同期出版了武汉大学朱宗宏教授撰写的点评文章 [2]。

1 中国巡天空间望远镜

美国的哈勃空间望远镜(Hubble Space Telescope, HST)自1990年升空以来,已成为天文学史上最重要的仪器之一。2021年12月25日,HST的继任者詹姆斯·韦伯空间望远镜(James Webb Space Telescope, JWST)的升空,将人类的视野延伸至更遥远、更古老的宇宙深空。而我国科学家翘首以盼的属于中国的空间望远镜,究竟何时到来呢?

令人振奋的消息是,中国巡天空间望远镜(Chinese Survey Space Telescope, CSST)计划于2025年前后发射升空,属于我们自己的深空探索之眼即将问世。

为什么要将望远镜搬上太空?

把望远镜送入太空的主要目的是避开大气层对天文观测的干扰。天文望远镜观测的是天体发出的电磁波,而大气层对多数频段的电磁波都影响甚大,例如,在地面上进行X射线的天文观测就几乎是不可能的。此外,将望远镜搬上太空还能避免人工光源的干扰。因此,空间望远镜相较于同等口径大小的地面望远镜能看得更清晰,看得更遥远。

中国巡天空间望远镜有多厉害?

图1展示了CSST的想象图,其口径为2米,与哈勃空间望远镜HST的口径相当,而视场却是后者的300多倍(HST属于“精测”望远镜,而CSST是“巡天”望远镜)。因此,CSST可以非常高效地对宇宙里的星系进行“人口普查”。此外,其观测的视星等上限可达26星等,高于哈勃空间望远镜的23星等。这意味着CSST能够观测到宇宙中更暗、更远的星系。这些优势可使我们更加全面细致地获知宇宙里星系的分布,从而有助于理解星系的形成及演化,乃至整个宇宙的演化历史。

良好的设计指标必然导致高昂的研究费用,参照国际上同时期同等水平的巡天望远镜——欧洲航天局ESA的欧几里得(Euclid)和美国航空航天局NASA的罗曼空间望远镜(Roman Space Telescope),CSST的建造费用估计至少将花费几十亿元。尽管费用如此高昂,但其科学回报也是非常巨大的。

图1:中国巡天空间望远镜想象图。(来源:CSST官网 [3])

2 第三代地面引力波探测器

2015年9月14日,人类使用先进激光干涉引力波天文台(Advanced Laser Interferometer Gravitational-wave Observatory, aLIGO)首次直接探测到了引力波 [4]。aLIGO是LIGO的升级版,因此被归类为第二代引力波探测器。2030年代,更具野心的第三代引力波探测器——爱因斯坦望远镜(Einstein Telescope, ET) [5]和宇宙勘探者(Cosmic Explore, CE) [6]将开始运行,它们的灵敏度相较于第二代探测器会有一个数量级的提升,探测引力波的频率范围也将更宽。

引力波有多难探测?

其实早在100多年前,1916年,爱因斯坦就预言了引力波的存在,一种以光速传播的时空涟漪 [7]。假如把时空比作平静的水面,引力波的产生就像往水里扔下一块石子,距离越远水波越小,而传到地球时,微弱到让人类努力了100年才探测到。

以aLIGO为例,其探测引力波的原理简单来说就是利用激光干涉,测量引力波对两条4 km长的“臂”造成的微小长度变化。2015年,其首次探测到的引力波,造成的最大无量纲振幅约为10-21,这意味着aLIGO的4 km长的“臂”在引力波的作用下变化了10-18 m。与之相比,质子的半径约为10-15 m,是aLIGO臂长变化的几百倍!

为什么要探测引力波?

引力波探测的意义有很多方面,其中包括验证广义相对论、研究黑洞和中子星、探测宇宙演化历史、探索新物理等等,在这里我们只详细谈论其对于哈勃常数(H0)的测量,以解决“哈勃危机”。H0 描述了当前宇宙的膨胀速率,最早由美国天文学家爱德温·哈勃(Edwin Hubble)提出,可以说是宇宙学的第一个参数 [8]。在1986年,Bernard F. Schutz提出了用引力波测量 H0的方法 [9]。其核心思想是利用一类特殊的天体系统——致密双星系统(如双中子星、双黑洞以及中子星与黑洞的组合),它们在引力的作用下会相互旋转逐渐靠近,如同两片在漩涡中旋转靠近的叶子。通过分析它们产生的引力波的波形,可以得到它们离我们的绝对距离。此时如果再通过光学观测手段获得它们的红移信息,就能建立起距离-红移关系,从而推测出宇宙的膨胀历史,且可以对当前宇宙的膨胀速率 H0进行测量。类比于宇宙学中的“标准烛光”和“标准尺”,宇宙学家将这一类旋近并合的双星系统命名为引力波“标准汽笛”。

什么是“哈勃危机”?

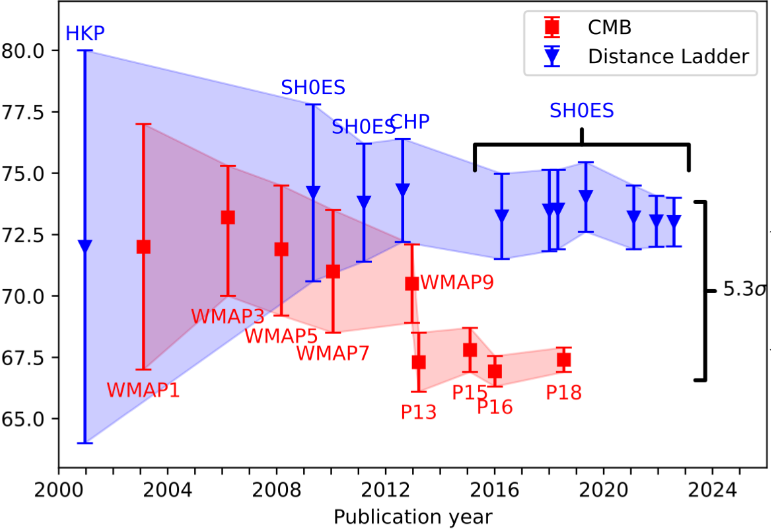

近年来随着观测精度的提高,H0 的测量出现了不一致问题,引发了巨大的宇宙学危机,被称为“哈勃危机”。具体来说,如图2所示,利用早期宇宙的宇宙微波背景辐射(Cosmic Microwave Background, CMB)观测,在标准宇宙学模型下,推断出来的 H0 值约为67 图片(不确定度为0.8%)。而利用距离阶梯法在晚期宇宙中直接测量的H0 值约为74 图片(不确定度约为1.4%)。

二者之间有超过10%的不一致性。从统计学的角度看,两种观测所支持的 H0 值都在对方近 图片 置信区间以外,表明它们指向的 H0 值是互相矛盾的,无法同时成立。

图2:哈勃常数测量在过去的20多年内的发展图。红色代表使用CMB观测得到的结果(早期宇宙测量),而蓝色代表通过距离阶梯法直接测量的结果(晚期宇宙测量)。红蓝阴影分别代表两种观测方法限制结果的不确定度。最新的结果表明,测量结果的不一致性已经达到了5.3倍标准偏差。(来源:D'arcy Kenworthy [10])

如何解决“哈勃危机”?

通过分析两种观测手段,我们发现:一方面,可能是两种测量中有一方出现了错误,因此,需要第三方宇宙学观测对H0 的值做出仲裁;另一方面,如果早期和晚期宇宙中的测量都是可靠的,那么可能是我们对宇宙的理解出现了问题,即标准宇宙学模型存在缺陷,需要扩展。目前,在扩展标准宇宙学模型方面已经有大量的研究工作,然而,还没有哪个扩展模型能够既很好地解决“哈勃危机”,又能够与观测数据很好地吻合。

研究表明,在未来,引力波“标准汽笛”有望成为仲裁 H0 值的第三方宇宙学观测。如前文所说,“标准汽笛”能够给出引力波源的绝对距离。相较而言,在距离阶梯法中,Ia型超新星给出的是相对距离,需要通过校准才能获得绝对距离,而校准过程被广泛认为可能存在未知的系统误差。因此,引力波标准汽笛在测量H0方面具有得天独厚的优势。

为什么要发展第三代地面引力波探测器?

尽管当前的第二代引力波探测器已经实现了引力波探测从无到有的蜕变,但是当前的观测数据在宇宙学与基础物理研究中仍难以满足精确度的要求。以H0 的测量为例,引力波“标准汽笛”中有一类特殊的事件,它们有成协的电磁信号(电磁对应体),在电磁波段上可见,因而被称为“亮汽笛”。通过电磁对应体我们能够精准地定位“亮汽笛”的宿主星系,从而确定引力波源的红移。目前,唯一的一例“亮汽笛”事件GW170817实现了对H0 的独立测量,测量精度大约为14% [11]。而那些没有电磁对应体的“标准汽笛”事件被称为“暗汽笛”。获取“暗汽笛”的红移需要结合巡天项目提供的星表(记录了星系在天空中位置、亮度、颜色等信息的目录)。

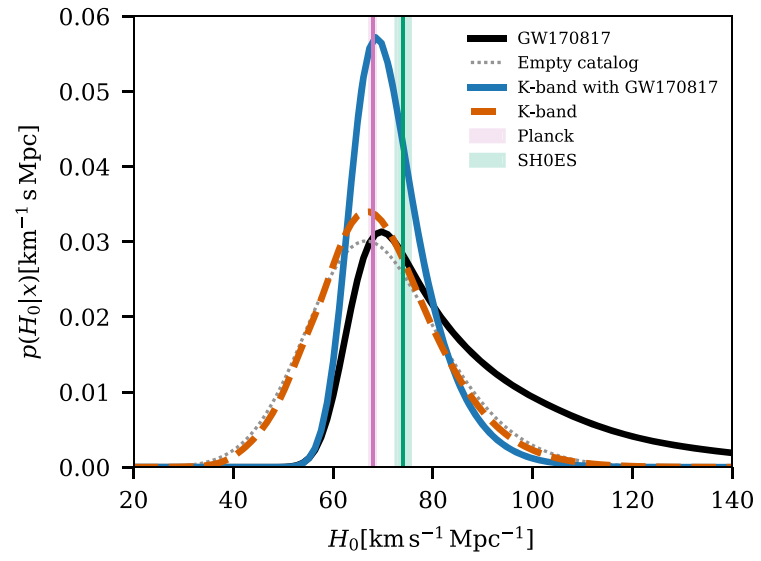

目前,47起“暗汽笛”事件结合GLADE+星表,对H0的测量精度约为19% [12]。图3展示了当前不同观测对H0 的限制情况。从图中可以看出,目前的引力波“标准汽笛”观测尚未达到解决“哈勃危机”的精度要求(从“标准汽笛”数据推断出来的 H0 后验分布横跨CMB观测和距离阶梯法的限制结果),因此发展下一代的引力波探测器显得十分重要。

图3:多种真实观测情况的 H0 后验分布。黑线代表唯一一例“亮汽笛”GW170817的限制情况。灰色虚线代表固定引力波事件的种群分布后,仅仅使用“暗汽笛”限制的结果。蓝色实线代表使用GLADE+的k波段星表结合“暗汽笛”和“亮汽笛”的限制情况。橙色实线代表使用GLADE+的k波段星表结合“暗汽笛”的限制情况。粉色和绿色阴影区域分别代表着Planck的CMB观测和SH0ES的距离阶梯法限制下的H0的68%置信区域。(来源:R. Abbott et al. [12])

3 强强联手,化解危机

研究表明,第三代地面引力波探测器在十年内将观测到百万量级的引力波事件,其中红移最高甚至可以达到100。然而,受限于电磁对应体的观测,其中的“亮汽笛”事件仅占比约0.1%,因此如何充分利用数量庞大的“暗汽笛”事件进行宇宙学研究显得非常重要。由于观测能力限制,巡天项目往往会漏掉一些比较暗淡的星系,目前用于暗汽笛研究的GLADE+星表的完整度在红移约为0.17时已经下降到了20%(星表完整度越低代表星表漏掉了越多的星系),使得其难以满足下一代引力波探测器的暗汽笛研究需求。为此,我们需要即将启动的下一代巡天项目提供的星表。

CSST作为下一代巡天项目,预计将于2035年左右完成巡天任务,可为第三代地面引力波探测器提供一个先进的星表。与GLADE+星表相比,CSST具有更高的星表完整度和更低的红移不确定度。图4展示了CSST模拟星表的完整度随距离和红移的分布。可以看出CSST星表的完整度相较于GLADE+星表有了显著提升(红移高达0.3处的完整度依然接近100%)。此外,研究表明,CSST的红移测量不确定度非常低,其中测光巡天能实现95%以上的星系的红移不确定度在0.05(1+z)以下,50%左右的星系在0.02(1+z),而无缝光谱巡天能让星系的红移不确定度达到0.002(1+z)的水平 [13,14],相较于GLADE+星表至少提升了40%。更低的红移不确定度能通过距离-红移关系直接提升 H0 的测量精度。

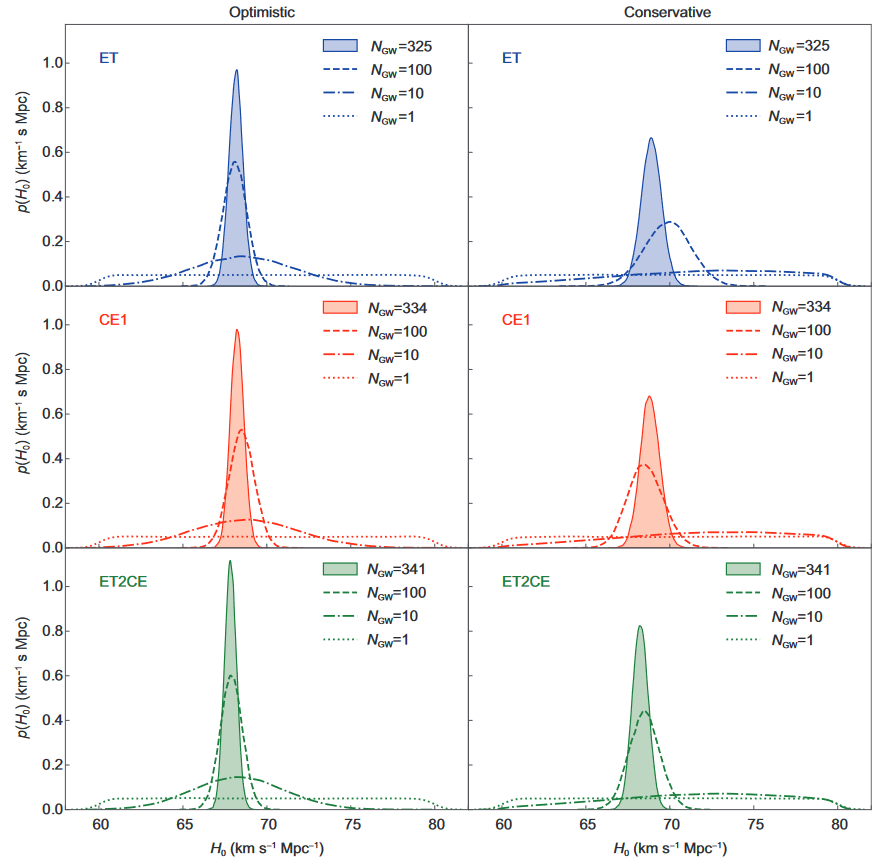

那么CSST与第三代地面引力波探测器相结合在 H0 的测量方面究竟会有怎样的表现呢?图5展示了不同第三代引力波探测器的限制结果,包括ET、CE以及1个ET和2个CE组成的引力波探测器网络(ET2CE)。我们发现对于任意第三代引力波探测器,仅使用大约300个定位在CSST完整度为100%区域内(红移小于0.3)的引力波事件就可使哈勃常数的限制精度达到1%以下。未来,通过可靠的统计学方法来消除星表不完整性带来的统计偏差,我们有望将更多的引力波事件纳入考虑范围。届时,CSST与第三代地面引力波探测器的联合将为宇宙学参数的限制提供更加精确的结果。

图4:CSST测光巡天项目提供的星表完整度随光度距离和红移的分布。不同颜色的线代表不同类型的星系的情况。蓝色实线代表恒星形成星系,橙色虚线代表晚型螺旋星系,绿色点横线代表早型螺旋星系,红色点线代表亮红星系。(来源:Song et al. 2024 [1])

图5:CSST与第三代地面引力波探测结合推断的哈勃常数的后验分布。(来源:Song et al. 2023 [1])

【参考文献】

[1] J. Y. Song et al., Synergy between CSST galaxy survey and gravitational-wave observation: Inferring the Hubble constant from dark standard sirens, Sci. China-Phys. Mech. Astron. 67, 230411 (2024) , doi: 10.1007/s11433-023-2260-2

[2] Z.-H. Zhu, Illuminating dark sirens with CSST, Sci. China-Phys. Mech. Astron. 67, 230431 (2024), doi: 10.1007/s11433-023-2277-5

[3] http://www.bao.ac.cn/csst/

[4] B. P. Abbott et al., Observation of gravitational waves from a binary black hole merger, Phys. Rev. Lett. 116, 061102 (2016), doi: 10.1103/PhysRevLett.116.061102

[5] M Punturo et al., The Einstein Telescope: a third-generation gravitational wave observatory, Class. Quantum Grav. 27, 194002 (2010), doi: 10.1088/0264-9381/27/19/194002

[6] B P Abbott et al., Exploring the sensitivity of next generation gravitational wave detectors, Class. Quantum Grav. 34, 044001 (2017), doi: 10.1088/1361-6382/aa51f4

[7] A. Einstein, The field equations of gravitation, Sitzungsber. Preuss. Akad. Wiss. Berlin (Math. Phys.) 1915, 844-847 (1915)

[8] E. Hubble, A relation between distance and radial velocity among extra-galactic nebulae, Proc. Nat. Acad. Sci. 15, 168 (1929), doi: 10.1073/pnas.15.3.168

[9] Bernard F. Schutz, Determining the Hubble constant from gravitational wave observations, Nature 323, 310-311 (1915), doi:10.1038/323310a0

[10] https://www.aura-astronomy.org/blog/2023/03/06/our-mysterious-universe-still-evades-cosmological-understanding/

[11] B. P. Abbott et al., A gravitational-wave standard siren measurement of the Hubble constant, Nature 551, 85 (2017), doi: 10.1038/nature24471

[12] R. Abbott et al., Constraints on the cosmic expansion history from GWTC-3, Astrophys. J. 949, 76 (2023), doi: 10.3847/1538-4357/ac74bb

[13] Y. Cao et al., Testing photometric redshift measurements with filter definition of the Chinese Space Station Optical Survey (CSS-OS), Mon. Not. Roy. Astron. Soc. 480, 2178 (2018), doi: 10.1093/mnras/sty1980

[14] Y. Gong, et al., Cosmology from the Chinese Space Station Optical Survey (CSS-OS), Astrophys. J. 883, 203 (2019), doi: 10.3847/1538-4357/ab391e

来源: 《中国科学》杂志社

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

《中国科学》杂志社

《中国科学》杂志社