国博藏《真赏斋图卷》中的古琴为何消失(上)

吕埴 文化学者

文徴明的《真赏斋图卷》有两幅,都是明嘉靖年间为无锡的收藏家华夏,即真赏斋的主人所作。两幅作品笔法近似,但对于真赏斋室内外景物的呈现、人物形象的塑造以及画家的创作意图,却有不同程度的差别。尤其是古琴形象的有无,特别耐人寻味。

两幅《真赏斋图卷》

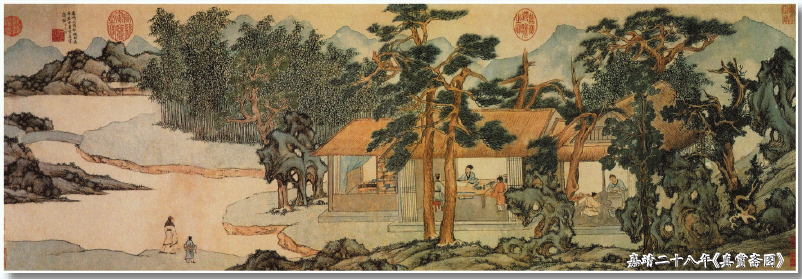

文徴明于嘉靖二十八年(1549年)所作《真赏斋图卷》,现藏于上海博物馆(以下简称上博本),纸本,设色。纵36厘米,横107.8厘米。

引首有明李东阳隶书“真赏斋”三字,署款“西涯”。卷前下方,有“徵仲父印”“停云馆”两印。图末上方文徴明题“嘉靖己酉秋,徴明为华君中甫写《真赏斋图》,时年八十”,钤“文徴明印”。图后别幅有文徴明隶书《真赏斋铭•有序》,署款“嘉靖三十六年,岁在丁巳四月既望,长洲文徴明著并书,时年八十有八”,钤“文徴明”白文印,“衡山”朱文印。又别幅为文徴明小楷书《真赏斋铭•有叙》,署款“长洲文徴明著并书,嘉靖丁巳三月既望,时年八十有八”,接“文徴明印”“悟言室印”两印。拖尾有明丰坊楷书《真赏斋赋•并序》,并署款“嘉靖二十八年屠维作噩月在鹑火之次日,在参前进士天官尚书郎南隅外史丰道生人叔著”。

此卷历经明华夏、项德枌、清宋荤收藏,乾隆时收入内府,民国时因溥仪赏赐溥杰而流出宫外,后经郑洞国夫人手出售。《大观录》《平生壮观》《郁氏书画题跋记》《石渠宝笈·初编》等书有录。

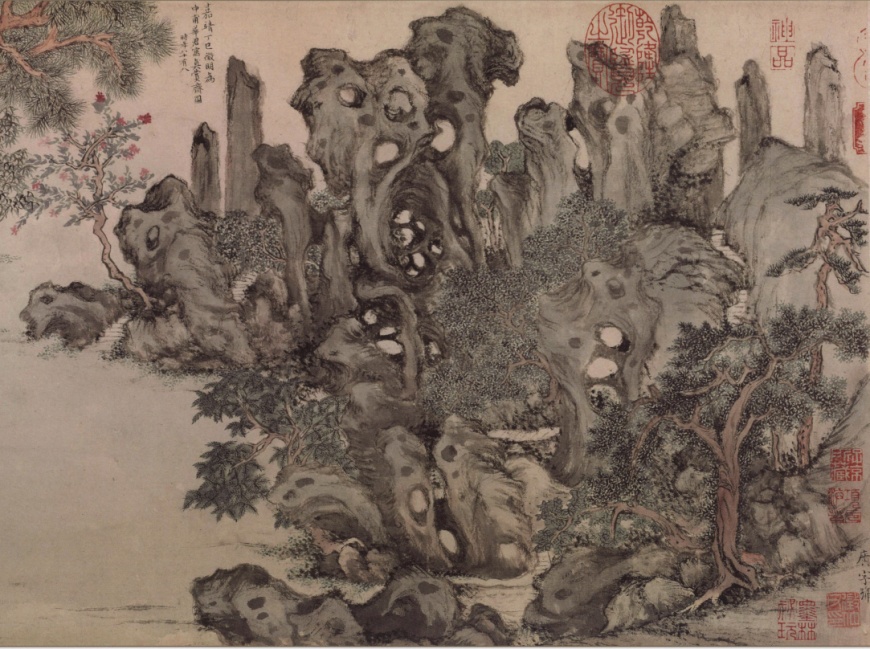

[明]文徴明 《真赏斋图卷》 上海博物馆藏

“徵仲父印”“停云馆”两印

“嘉靖己酉秋,徴明为华君中甫写《真赏斋图》,时年八十”和“文徴明印”

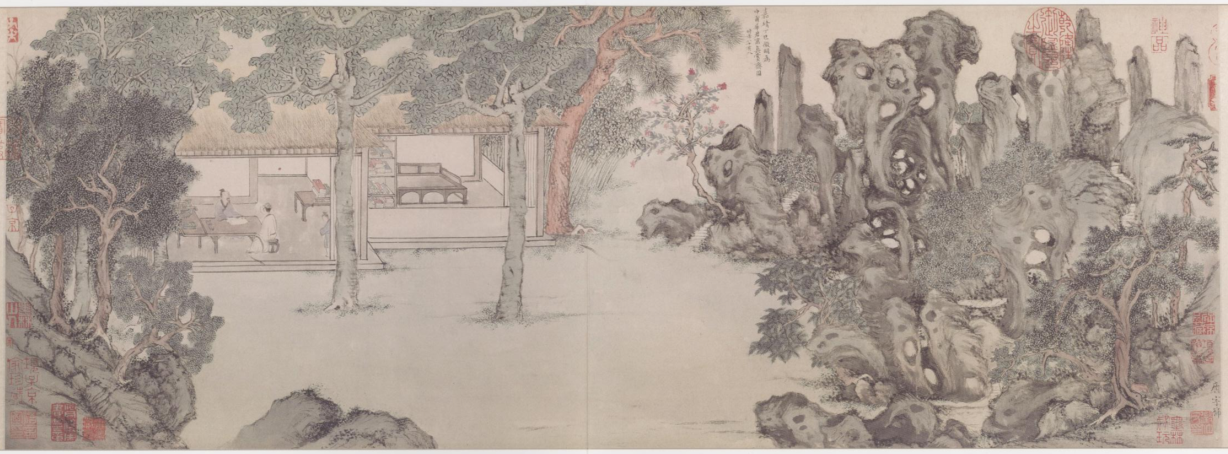

文徴明于嘉靖三十六年(1557年)所作《真赏斋图卷》,现藏于中国国家博物馆(以下简称国博本),纸本,设色。纵28.6厘米,横79厘米。

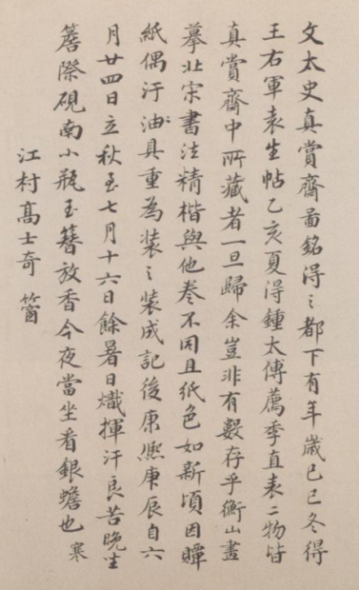

图中有文氏楷书自题“嘉靖丁巳,徴明为中甫华君写《真赏斋图》,时年八十有八”,钤“徵仲父印”与“悟言室印”两方白文印。画幅右下角有墨笔“广字号”三字,系项元汴藏画编号。别幅有文徴明小楷《真赏斋铭•有叙》,署款“嘉靖三十六年,岁在丁巳四月既望,长洲文徴明著并书,时年八十有八”,下钤“徵明”连珠朱文印,“徵仲父印”白文印。拖尾有高士奇跋,及其朗润堂购藏题记。最后为王懿荣跋,提到此卷“曾见明项氏《红桃山馆》、国朝《墨缘汇观》两书著录”。

此图流传有序,华夏后归明代著名收藏家项元汴所有,图卷上有“项元汴印”“墨林居士”“项子京家珍藏”等收藏印。清康熙年间,此图归大名鼎鼎的高士奇收存。乾隆时,为另一著名收藏家安岐所有,钤“古香书屋”“朝鲜人”“安岐之印”等印四方。大约在乾隆后期进入“内府”,图上钤有“乾隆御览之宝”“石渠宝笈”二印。光绪二十一年(1895年)赐给了当时的军机大巨孙毓汶,孙氏五代珍藏,秘不示人。1982年经孙念台、孙念增、孙念坤兄妹三人捐赠给中国历史博物馆(今中国国家博物馆前身),保存至今。著录有《大观录》《江村书画目》《墨缘汇观》等。

[明]文徴明 《真赏斋图卷》 中国国家博物馆藏

“嘉靖丁巳,徴明为中甫华君写《真赏斋图》,时年八十有八”

“徵仲父印”

“悟言室印”

“广字号”

高士奇跋

“项子京家珍藏”

“古香书屋”

“乾隆御览之宝”

“石渠宝笈”

需要指明,文徴明的《真赏斋铭·有叙》是在嘉靖二十八年写就,但于嘉靖三十六年分别书写在两幅图后。不过,国博本小楷《真赏斋铭·有叙》较上博本隶书《真赏斋铭·有叙》有几处小的增删。另,在吴升《大观录》的记载中,两图是一样大小,都是高九寸,长二尺五寸,或为误记。两幅《真赏斋图卷》都是真迹,徐邦达在《古书画伪讹考辨》中有“按《真赏斋图》传世有八十岁画、八十八岁画二本,均见,全是真迹”之语;刘九庵的《宋元明清书画家传世作品年表》中也收录了这两幅图,同样认为都是真迹。

上博本《真赏斋图卷》展现的是被太湖石与松树环绕的真赏斋。真赏斋处于画面的中心位置,共有三间屋子。左边一间屋子放置着摆满书籍轴册的书架以及几案,几案上摆放着古琴以及书籍;中间一间屋子主客两人相对而坐,共同赏鉴作品,旁有一童子侍立;右边一间屋子两童子正围炉煮茶。屋后竹林蓊郁,一片山水风光。而在画面的左下角一人携童子,正向真赏斋走去。

上博本局部2

上博本局部1

国博本《真赏斋图卷》与上博本《真赏斋图卷》在构图上存在着较大的差异,主题更为突出。原本分散于画面四周的太湖石,现集中在画面的右边。处于斋后左角的竹林以及山水消失不见了。而整个画面中心真赏斋的房间格局从三间屋子变成两间。右边一间屋子置榻,榻后白纸屏风。榻的旁边为书架,架上放满了书籍轴册。左边一间屋子主客二人坐于一桌旁。此桌旁边与后面,又各有一张桌子。桌子上出现了青铜彝器,这不见于上博本《真赏斋图卷》。另外,环绕真赏斋的松树被梧桐树等更多的树种所取代。

国博本局部3

两幅《真赏斋图卷》均有对“真赏斋”的表现,其形制大致相似。画中的屋舍为文徴明描绘太湖地区山居题材作品中常见的建筑形式。与其说是斋,实则更接近草堂或茅屋。房舍由简单的长方体组合而成,房顶之上覆有茅草,中间房舍体量较大,主体人物的活动中心也安排在此。可见,二图注重的都是表现处在某一自然环境中的文人所具有的高雅、超脱、宁静的心境与生活情调。画家独具匠心之处,不只是仅仅展现自然的“生意”之美,还要与之打成一片,融为一体。

上博本《真赏斋图卷》为文徴明八十岁时所画,已经够得上经心之作了。构图严谨缜密,山石树木和点景人物的描绘都颇见匠心。八年后又作的国博本《真赏斋图卷》,更加精益求精。在构图上较之上博本作了大胆的剪裁,使主题——草堂和室主人的活动更显突出。

纵观文徴明长达数十年的创作生涯,以同一题名而创作的作品仅有《真赏斋图卷》,这不禁让人产生好奇。究其原因,仅《真赏斋铭·有叙》所言“雅同所好”一则不免单薄,文徵明此举背后必定有一个更为强劲的驱动力。

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

Zhang Jin

Zhang Jin