在谈古代中国之前,先说说与我们迥然不同的古地中海沿岸区域,这里曾出现过多个区域性文化、民族、国家,又因地理环境特殊,在这一区域内的跨国界商品交换、贸易交流比较容易,非常频繁发达,最终就孕育出近现代国际贸易的思想观念、行为模式、基本规则。

与西方的地中海文明相比,中华大地特殊的地理环境推动形成了自给自足的经济形态,虽也有与其它区域的经贸交流活动,但跨国贸易规模有限、发展较慢,商品种类也很单一。出口商品主要就是丝绸、茶叶、瓷器等,进口商品就是马匹、香料、珠宝等。中国古代跨国贸易的发展阶段大致如下。

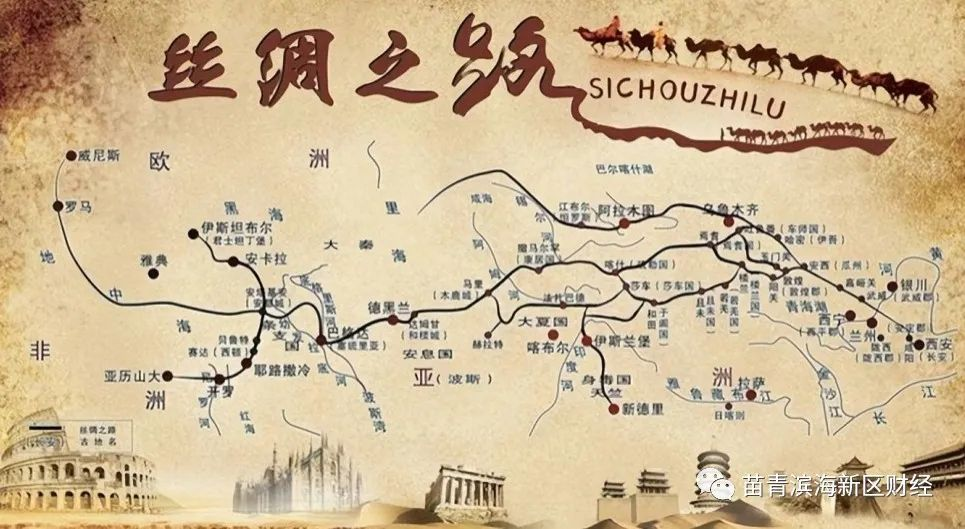

1、先秦及汉代。尽管没有明确文字记载,在商周时期甚至更早,中国与世界其它地区就已有经贸交流。中国有文字记载的跨国贸易开端,标志事件是“张骞在公元前139至126年出使西域”。张骞出使西域虽然主要是政治和文化目的、并不是一种商业行为,但他在跨国贸易方面也作出巨大贡献,即探索建立一条稳定、畅通的中西方陆路贸易商路——陆上丝绸之路,并建立了效仿古老“朝贡制度”的贸易管理制度。

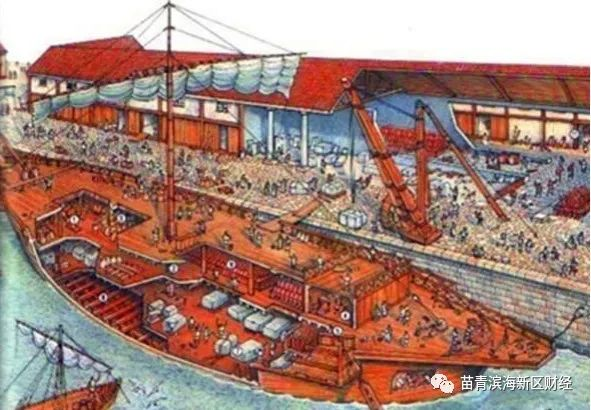

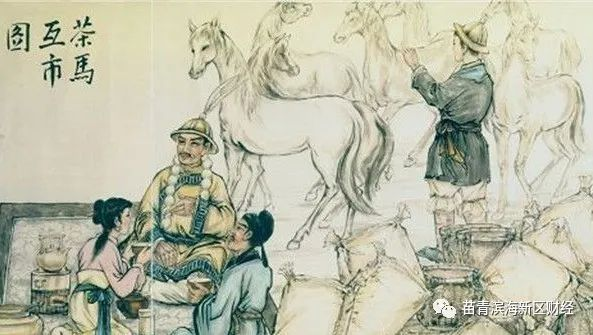

3、宋元时期。中国跨国贸易出现了飞跃式发展,其中原因:一是宋代社会、经济、科技、生产有了巨大进步,除丝绸外又形成瓷器、茶叶两大主力出口商品,还出现了与游牧民族的“茶马互市”;二是造船、航海技术的进步促进了海上贸易发展,到南宋、元代海运贸易规模更大,已成为跨国贸易主要通道;三是宋元两代都鼓励跨国贸易,最早设置对外贸易管理机构“市舶司”,极大保护和促进了民间跨国贸易的发展。

4、明清时期。中国跨国贸易进入了萎缩、退步时期,远没有宋元时期“光彩照人”!出口商品结构与唐宋也没有大的变化。随着中国式封建帝国成熟、国家不再鼓励跨国贸易,其官营色彩越来越浓厚,这也削弱了贸易活跃度。但正是在这一时期,世界悄然巨变,西方社会发生了文艺复兴、大航海、工业革命等,世界经济和贸易格局出现了天翻地覆的变化,中国的进出口商品结构也必然被动地发生着变化!

大体而言,中国古代跨国贸易中进出口商品品种比较单一、贸易规模也不大。规模较大的商品不过三、四种。

一是丝绸。中国丝绸生产历史悠久,尤其到了西汉初期丝绸业快速发展,技术、质量、产量都有了飞跃发展。此时,丝绸产品已通过民间贸易途径进入西方、地中海沿岸,受到罗马帝国贵族欢迎。到唐代,丝绸生产区域南移、生产规模更加扩大,同时还有了成熟的印染工艺,更使中国丝绸受到全世界欢迎。此后,宋元明直至清代中叶,丝料和丝织品都是中国最重要的出口商品。最终是随着西方现代棉毛纺织工业发展,中国丝绸出口才逐步衰落。

关于出口规模,清代的乾隆至道光时期(公元1800年前后),中国仅生丝这一项,顶峰时每年出口30至50万斤,折合白银50万两(大约能折合现在的5000万美元)。总的来说,当时这样的出口贸易规模还是非常有限的。

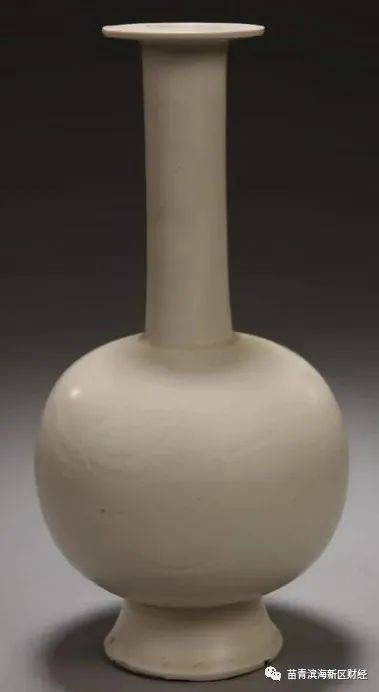

关于出口规模,清代的1800年前后,瓷器每年出口5000担左右,现已无法判断1担瓷器具体数量和价值,但看来规模也不算太大、对于清朝廷不算是重要收入来源。总的说,尽管还存在民间贸易,但海外只有少数人能珍藏和使用中国瓷器。

三是茶叶。中国人的饮茶习惯始于汉代、兴于唐代、成熟于宋明时期。茶叶贸易最早的形式就是宋代与游牧民族的“茶马互市”。当时,亚洲北部游牧民族了解到饮茶的好处、形成了喝茶习惯。由于宋朝国家区域内没有“马场”,因此与游牧民族打仗所需的战略资源——战马,就只有靠生活必需品茶叶来交换,因此,茶叶换战马成为1000多年间中国最重要的边贸内容。到了明清时期,英国人、欧洲人也形成了饮茶习惯,因此向欧洲出口茶叶又成为300年间国家最重要的贸易收入来源。

除上面这些,古代的金银铜钱、珠宝、手工艺品等也是跨国贸易中的主要商品,进口、出口都非常多。进口到中国的主要是犀牛角、象牙、珍珠、宝石、玻璃等。不过它们的进出口规模更加有限。

其它再有进出口商品就是马匹、农产品了,受当时交通条件的影响,跨国贸易规模也不大。这里就不再一一赘述了。

来源: 苗青滨海新区财经

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助