琴曲《潇湘水云》中的“潇湘”

吕埴 文化学者

“琴以载道”,古琴有儒家教化人生的社会功用。除此之外,古琴更是文人寄情遣怀之物。伯牙、子期以“高山流水”成知音的佳话自不必说;司马相如弹奏《凤求凰》诉说对卓文君爱慕之情,终得美人芳心;嵇康在刑场弹琴,一曲《广陵散》终成千古绝唱……至于南宋以来,琴曲《潇湘水云》中“潇湘”更是成为文人们的精神追求。

《潇湘水云》之曲意

《潇湘水云》是由南宋郭沔所作的一部古琴名曲。由于郭沔所处的社会时代与其自身的生活经历,在创作琴曲时赋予了其高度的艺术性与思想性,使之成为我国古琴史上的典范之作,备受后世各派琴家的推崇和喜爱。

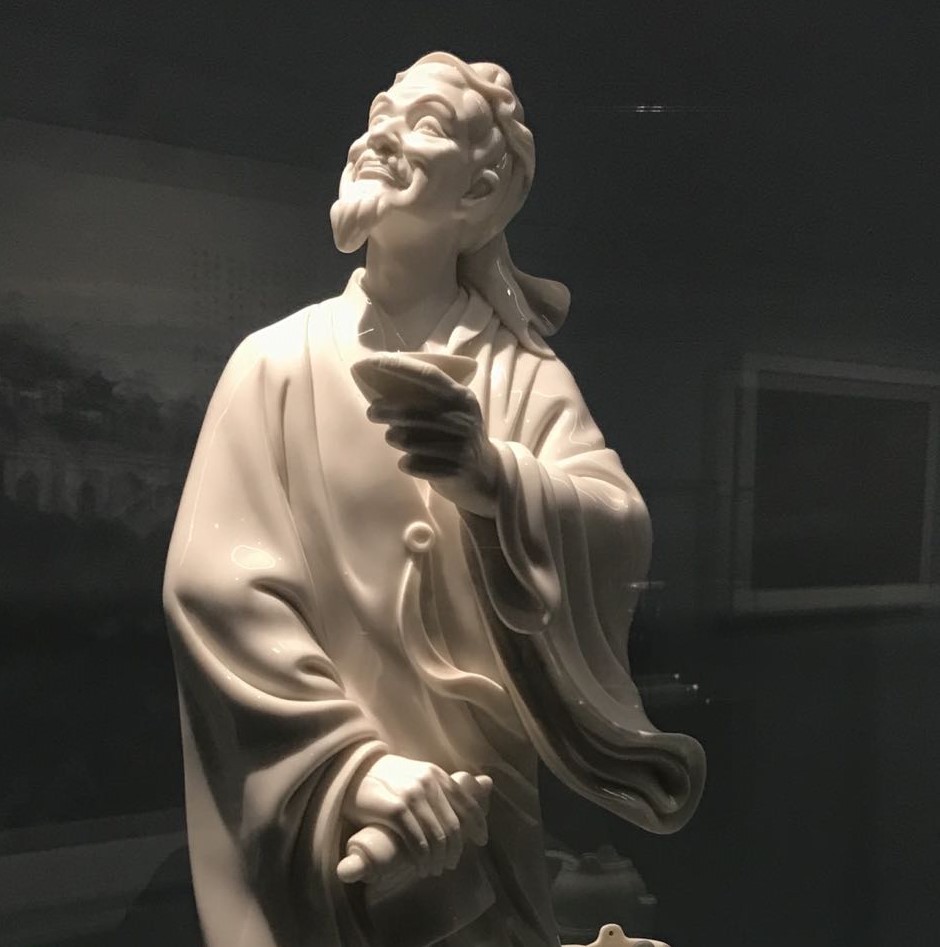

郭沔,字楚望,永嘉(今浙江温州)人,南宋末年古琴名家,“浙派古琴”的创始人。郭沔的琴曲作品非常丰富,包括《潇湘水云》《泛沧浪》《步月》《秋雨》等,其中以《潇湘水云》最为有名。据查阜西先生编纂的《存见古琴曲谱辑览》记载,共有48种琴谱收录此曲,足见此曲在琴史上的重要地位与历代琴人对其重视程度。甚至南宋以后的许多古琴,便直接以“潇湘水云”为名。

[南宋]“潇湘水云”琴 仲尼式 香港砚琴斋藏

在中国古代文学艺术中,“潇湘”是具有特殊意义的创作母题。“潇湘”不仅是实际的地理区域,更有着丰富的文化内涵。它本是文学创作的概念,随后又进入到其他艺术形式。在音乐领域,以“潇湘”为题材或与“潇湘”相关的作品很多,仅在古琴曲中,就有《湘妃怨》《离骚》《平沙落雁》《潇湘水云》等曲目。其中,《潇湘水云》规模最为宏大,版本最为众多,至今仍然被广泛演奏。

朱权(1378-1448年)所编、成书于大明洪熙元年(1425年)的《神奇秘谱》,是目前所见最早收录《潇湘水云》的琴谱集。《潇湘水云》在《神奇秘谱》中属于卷下《霞外神品》,著录为南宋郭沔作。关于此曲,《神奇秘谱》解题云:

“臞仙曰:是曲也,楚望先生郭沔所制。先生永嘉人。每欲望九嶷,为潇湘之云所蔽,以寓惓惓之意也。然水云之为曲,有悠扬自得之趣,水光云影之兴,更有满头风雨,一蓑江表,扁舟五湖之志。”

《神奇秘谱》的解题,是以后多种琴谱解题的祖本,也是关于《潇湘水云》最早可见的文献,于是成为后代琴人释读此曲曲意的首选材料。不过要完全理解琴曲的曲意,自然离不开对创作背景的考察。关于《潇湘水云》的创作背景,最有影响的观点是“元兵南下说”和“韩侂胄被杀说”。

“元兵南下说”是由音乐史家杨荫浏先生在其《中国古代音乐史稿》一书中提出,他说:

“南宋后期,元兵南下,文人相率南迁。郭沔定居湖南南部的衡山附近。在潇水和湘水合流的地方,他从船中远望九嶷山;云水奔腾的景象,激起他热爱祖国山河,感慨时势飘零,向往隐遁生活的复杂心情,因之作成此曲。”

“韩侂胄被杀说”是由音乐史家、古琴家吴钊先生在其与人合著的《中国音乐史略》一书中提出:

“韩侂冑被杀之后,郭沔的主人张岩被牵连罢官。他隐居于湖南衡山附近潇湘两水交汇的小山村,遥望远处被云水遮盖的九嶷山,激起无限的感慨……九嶷山是传说中贤王舜的葬地,所以在人们的心目中,自然成为贤明的化身。郭沔正是借九嶷山为“云水遮蔽”的形象,寄托他对现实的黑暗与贤者不逢时的义愤。”

吴钊先生的观点与杨荫浏先生大致相同,亦认为《潇湘水云》成于乱世,为郭沔避世隐居于衡山附近的小山村,泛舟于潇水、湘水交汇处时所作。只是“乱世”的具体所指,杨氏认为是元兵南下;吴氏认为是太师韩侂胄被杀,郭沔的主人——参知政事张岩被牵连。

两位前辈的观点影响甚大,直至今日,研究者仍然广泛地引用他们的说法。于是,《潇湘水云》是作者郭沔隐居于衡山、泛舟潇湘二水交界处有感而作,这一说法成为琴界多数人都认可的观点。

但仔细推敲,我们却发现两位前辈的解读存在着一些偏颇。一个无法回避的事实是,这两种说法都缺乏可靠的史料依据。文献中关于郭沔生平事迹的记录仅有只言片语,更无隐居衡山、泛舟潇湘二水交界之处的细节。倘若进一步细究,此种叙述还有矛盾之处。

其一,作曲的时间若是在元兵南下后,则与郭沔卒年相龃龉。杨荫浏推断,郭沔约活动于公元1190—1260年,却没有给出文献依据。郑祖襄依据南宋俞德邻《佩韦斋辑闻》中“余里人郭楚望,以善琴名淳、景间”之语,以及元代袁桷《清容居士集》所记录杨缵于郭沔去世后编订《紫霞洞谱》之事,结合杨缵去世于1267年的事实,将郭沔去世时间定在1260年前后,与杨荫浏推断相合。不过,郭沔的主要活动时期,虽有蒙元军队屡次侵扰边境,但并未过长江。加之郭沔本就是南宋永嘉人,他出生的年代,北方已被金国统治,其并没有北上的可能,故南迁之说不能成立。

其二,因韩侂胄被杀、郭沔之主人张岩被牵连,而隐居衡山之说甚是牵强。按郑祖襄考订,张岩亦通琴学,在韩侂胄被杀之后,他弃政隐退,开始整理古曲,这些曲谱后为郭沔所得。张岩去世后,郭沔仍然活跃于琴坛,对浙江一带的琴人如毛敏仲、杨思农、徐天民等人影响很大。古时交通不便,琴曲的传播主要靠琴人间的口传心授,如若郭沔在韩侂胄被杀后随即隐居衡山,又如何在浙江一带形成影响?且衡山与永嘉相去足有千余公里,永嘉一带山清水秀,必有不少适宜隐居之处,郭沔又何必舍近求远,跑到衡山去隐居呢?况且,就算郭沔真的隐居于衡山附近,但此处距潇湘合流处仍有百余公里。

两位前辈解读《潇湘水云》曲意的出发点,都是把“潇湘”看成实指的地理概念,似乎郭沔必须到过潇湘合流处,才能望九嶷而不得,方作此曲。殊不知,《潇湘水云》的曲意来源于“潇湘”的文学与绘画意象,是文学与绘画中的“潇湘”意象浸染入音乐领域后的表现形式。

此《潇湘》非彼“潇湘”

“潇”“湘”二字,早在《楚辞》《山海经》等著作中就形影不离,与今日惯常的理解不同,它们之间并非是并列关系。“潇湘”本是一个偏正结构的词语,指深清的湘水。《说文解字》中仅有“潚”字,为后世“潇”的本字,云:

“潚,水深清。”

而“湘”字,曰:

“湘,湘水,出零陵县阳海山,北入江,从水,相声。”

“潇”字作为水系之名,直至北宋才正式出现。《太平寰宇记》有云:

“潇水在(永)州西三十步,源出营道县九嶷山,亦曰营水。至麻滩与永水合流,一百四十里,入湘水,谓之潇湘。”

在北宋之前,“潇湘”都是被用来指代湘江以及湘江流域的湖南地区。更需指出的是,“潇湘”早在春秋战国时期,就不仅仅只是地理概念,而是有着丰富的文化内涵,它早已跳出地理概念的范畴,成为一个被广泛使用的文学与绘画意象。

关于“潇湘”的意象,台湾学者衣若芬《潇湘山水画之文学意象情境探微》一文分析得最为全面,其将文学中的“潇湘”意象归纳为“恨别思归”与“和美自得”:前者是潇湘文学最初始的意境,依托于湖南地区阴雨连绵的气候和潮湿荒僻的环境,发展为以湘妃神话和左迁流寓文学为核心的悲伤基调;后者则是出于对秀美山水的欣赏,最终发展出寄情于山水之间的归隐出世之情。

以“潇湘”为意象的文学作品,自先秦以来就层出不穷,至于五代与宋,更是数量庞大,并且进入到绘画领域,产生了众多描摹潇湘山水的艺术作品,如董源《潇湘图》、米友仁《潇湘奇观图卷》、李氏《潇湘卧游图卷》。在这个过程中,“潇湘”的文化内涵逐步脱离了地域的限制,成为一种文化记忆与共识。

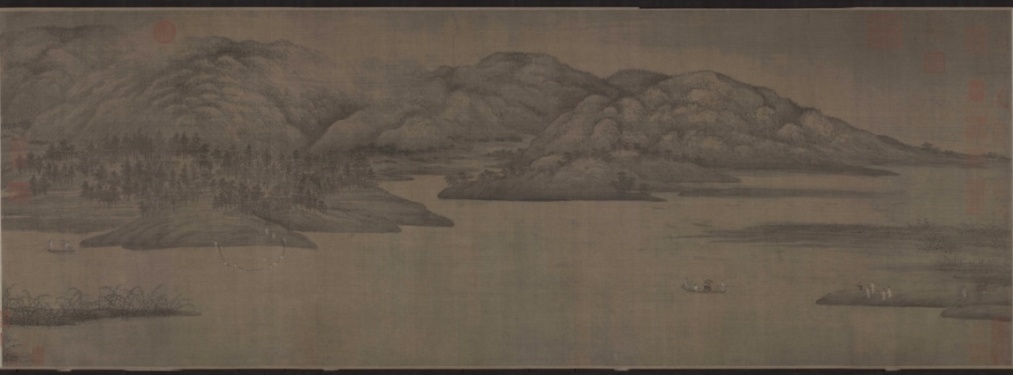

[五代]董源《潇湘图》 故宫博物院藏

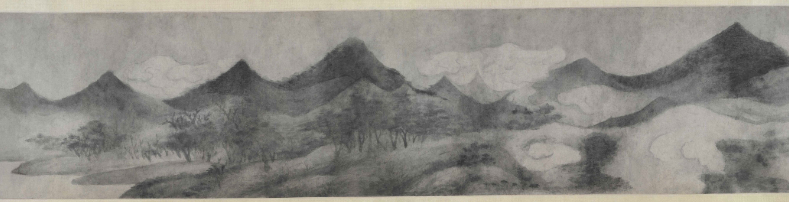

[南宋]米友仁《潇湘奇观图卷》 故宫博物院藏

由此带来的结果是,无论一位作者是否到过湖南,他都可以用“潇湘”意象来表达自己的情感。比如,南宋胡铨一生从未到过湖南,他因对宋金议和表示不满而被流放至广东后,却仍然写下了“一片潇湘落笔端,骚人千古带愁看”的诗句,用“潇湘”意象传达出内心的悲苦与挣扎。

活动于南宋末年的郭沔,自然会受到这种文化氛围的影响。他所创作的《潇湘水云》,就未必是来源于个人到过潇湘一带的真实经历。从“潇湘”的文化内涵出发解读《潇湘水云》的曲意,我们可以获得更为合理的结论。

《神奇秘谱》本《潇湘水云》的解题包含了两种心理:一是郭沔作为创作者的心理;一是朱权作为欣赏者的心理。前者依托朱权的转述得以呈现,后者则是朱权自身体验的表达。

在古代,为一部琴曲撰写解题,一般有着固定的程式。首先要知人论世,根据所掌握的材料,客观地介绍为之撰写解题的对象,接下来便可以阐发自己的观点。《神奇秘谱》本《潇湘水云》的解题,恰恰符合这样的程式。

解题中的前一句:

“先生永嘉人。每欲望九嶷,为潇湘之云所蔽,以寓惓惓之意。”

这是朱权根据所掌握的资料,陈述郭沔的创作意图。朱权为编纂《神奇秘谱》,曾多方走访琴人,搜集整理旧谱,故其所述郭沔的创作意图应当是有所依据,或是根据当时琴人传述,或者据当时的文献。通过这一句,我们知道,郭沔把悲忧愤懑的情感融于潇湘山水之间,这与潇湘文学“恨别思归”的传统一脉相承。

解题中的后一句:

“然水云之为曲,有悠扬自得之趣,水光云影之兴,更有满头风雨,一蓑江表,扁舟五湖之志。”

此句则是朱权个人对《潇湘水云》的解读,更接近于潇湘文学中“和美自得”的精神状态。朱权意识到自己对曲意的理解与所搜集到的资料并不相同,于是用一个“然”字作为转折。今天,我们从“潇湘”之意象重新审视《潇湘水云》,不难发现创作者与欣赏者不同心理形成的原因。

一方面,是源于郭沔与朱权不同的个人经历。按杨荫浏、郑祖襄等人之说,郭沔的主要活动时间是在南宋理宗赵昀在位的中后期。当时,理宗任用丁大全、贾似道等奸佞小人,加之蒙元军队的威逼,南宋已经开始走向衰落。生活于这样的政局之下,很容易会生发出对明君贤臣的渴望。加之日渐飘摇的国势,也自然会让人联想到亡国之悲凉。这些无不与“潇湘”意象中“恨别思归”相通,郭沔以“潇湘”入曲,借景抒情,也就在情理之中。朱权的经历与郭沔则截然不同。作为朱元璋的儿子,他本被封为宁王,却在靖难之役中被朱棣绑架,当朱棣称帝之后,他又成为政治迫害的对象。面对权力斗争的失意和被当权者的猜忌,朱权只好寄情于山水与艺术,以隐士自况。当他闻听到《潇湘水云》这首以“潇湘”为题的琴曲时,从自身经历出发,自然也就体悟出了山水之美与渔隐之志。

另一方面,也源于“潇湘”意象的不断变化。“潇湘”意象之“恨别思归”与“和美自得”的源头并不产生于同一时代:“恨别思归”的源头,可以追溯至上古娥皇、女英的神话;而“和美自得”的渔隐主题,则到春秋战国时期才开始凸显。因此,二者彰显于文学与绘画中的时间也不尽相同。宋以前,“潇湘”意象更多用来抒发怀才不遇或仕途失意时的愁绪,表现出来的也常常是在“仕”与“隐”之间踌躇不决。到了宋代,“潇湘”意象中悲伤色彩逐渐冲淡,寄情于山水间的恬淡自得逐渐成为“潇湘”文学与绘画的主流。及至明代,“潇湘”意象中的悲戚之色继续冲淡,终于达到了“和美自得”的状态。

来源: Zhang Jin

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

Zhang Jin

Zhang Jin