人第1 号染色体

人染色体

第一章

1号染色体,人类最大的一对染色体(两条染色体形态、大小相似,一条来自父亲,一条来自母亲,称为同源染色体,Homologous chromosome),其长约249.251Mb,编码约2079个基因(信息参考:Ensembl GRCh37,release 109 - Feb 2023 © EMBL-EBI),约占人类全部基因(以2.0万计)的10%。染色体大,基因信息含量高是1号染色体的特点,其基因密度约=8.34(2079/249.251Mb,基因数/染色体全长)。1号染色体无论涉及的单基因病还是多基因病,均在其它染色体之上。

在人类染色体命名体制中,1号、2号和3号三对染色体属于A组染色体。

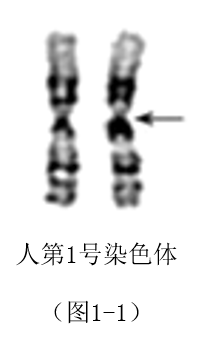

1 号染色体着丝粒的位置接近染色体中间(长臂与短臂几乎等长),称近中着丝粒。在长臂紧挨着丝粒部位有一段DNA碱基序列在不同个体间可存在差异,有小部分人群这段DNA碱基序列比多数人的长(DNA重复次数多,重复的DNA序列为非蛋白表达序列),但并不影响个体的生理和生化功能,这种现象称为染色体多态性。染色体多态性是一种遗传变异,一般染色体变异会造成疾病,但群体中极少部分个体(大于1%)存在个别染色体位置或结构的变异(如,1,9,16号染色体着丝粒部位、近端着丝粒短臂随体、随体柄部位,以及Y染色体长臂远端),但临床表现是正常的,只是这种变异有50%的概率可传递给子女(同源的另一条染色体一般不会同时出现这种变异),所以染色体多态可用于追踪寻祖。下图(图1-1)箭头所指为着丝粒部位,紧邻其下深染色的区域,明显宽于左边同源的另一条1号染色体着丝粒下紧邻的深染区。

1940年K.兰德施泰纳和A.S.威纳,用猕猴(Macacus rhesus)的红细胞免疫兔或豚鼠,约85%的白人的红细胞可与被免疫的兔或豚鼠的血清发生凝集反应, 这样人的血型称为Rh阳性(+), 而红细胞不与血清发生凝集的人,其血型称为Rh阴性(-)。人类的血型有多种分类系统,其中Rh是仅次于ABO血型(见后面第九章)系统在临床上可因血型不合而导致溶血的血型。Rh基因,就位于1号染色体短臂3区4带到短臂3区6带(1p34-p36)上的D和CE位点。RHD基因的产物为D抗原,RHCE基因的产物为C、c、E、e抗原。它们是同一结构基因的产物,但在转录过程中有1-2个外显子不同,C,E抗原对个体影响小,一般不考虑。若D位点上一对等位基因均发生突变或缺失(Rhm/Rhm或 -/- ),则为Rh(-),否则为Rh(+)。 Rh(-)个体首次接受Rh(+)个体的血,Rh(-)个体会产生抗Rh(+)抗体。Rh新生儿溶血症多见于Rh(-)的母亲。当孕期少量胎儿红细胞(含D抗原,胎儿由父亲遗传RHD基因,故为Rh(+)血型)通过胎盘进入母体,母体初次接触D抗原后,会产生较弱的免疫反应,但一般不出现临床异常。当母体再次接受相同抗原的刺激时,便会产生抗体IgG以清除这些抗原。从母体第一次接触Rh(+)抗原到母体产生Rh抗体发生免疫反应,其发展缓慢,常历时2个月到6个月,且所产生的抗体常较弱,故第一胎胎儿分娩时,溶血发病率很低。但再次怀孕时,即使经胎盘输入的血量很少,亦能很快地发生继发性免疫反应,IgG抗体迅速上升,通过胎盘进入胎儿循环,与胎儿红细胞D抗原产生凝集,破坏胎儿的红细胞,导致溶血(若母亲先前已被Rh(+)抗原接触,如输过血,溶血也可发生在第一胎)。若母亲在第一次分娩Rh(+)胎儿72小时之内接受一剂肌内注射Rh免疫球蛋白(RhDIgG),可以预防下一胎发生Rh溶血。

在中国人群中,苗族是Rh-阴性血型比例最高的民族,达13%,新疆维吾尔等少数民族Rh(-)的比例为5%;蒙古族Rh(-)的比例为1%;汉族Rh(-)所占的比例极少,仅占0.3%,属稀有血型,故Rh(-)个体又称熊猫血型。如果同时考虑ABO血型系统和Rh血型系统,在汉族人群中寻找AB型Rh(-)同型人的机会不到0.03%,十分罕见。熊猫血型个体在紧急状况下血库有可能无法及时提供相应ABO血型同时又是Rh(-)血型时,熊猫血型个体的互助群体,距离最近的血型合适个体可以应急献血救他人命。

一种困扰多数老年人的疾病-阿尔兹海默病(Alzheimer Disease, 各取单词的第一个字母,简称为AD)的致病基因,PSEN2基因(早老素-2基因),或称AD4基因,也位于1号染色体(1q42.13)。

AD是一种起病隐匿的进行性发展的神经系统退行性疾病,临床上以健忘、反复说同样的事、丢三落四、迷路、计算困难、用词不当以及人格和行为改变等全面性痴呆表现为特征,病因迄今未明,更无良好的治疗措施。该病的特征性病理改变为大面积大脑皮质萎缩,脑皮质神经细胞减少;大脑及海马区β淀粉样蛋白沉积,并在细胞外形成老年斑;脑神经细胞内tau蛋白异常聚集,出现神经原纤维缠结,以及神经元丢失伴胶质细胞增生等。

70岁以上的老年人,10%会出现痴呆症状,其中50%是阿尔兹海默病患者。

多数阿尔兹海默病患者是由多基因异常引起的,属于多基因病,(多基因病是由环境因素和遗传因素共同作用引起的疾病),除1q42.13位点的PSEN2基因外,另外涉及的三个基因分别是:AD3 或称PSEN1基因(早老素-1基因)位于14q24.2;AD2或称APOE基因(载脂蛋白E基因)位于19q13.32;和APP基因(编码淀粉样蛋白前体)位于21q21.3。患者突变的基因可以不同,基因表达数量也可以不同。

阿尔兹海默病的发生与载脂蛋白E基因的等位基因E4密切相关,E4纯合的频率在正常对照组为12%到15%,而在所有阿尔兹海默病患者中为35%,在有痴呆症家族史的患者中为45%。

年龄大、有家族史、女性和唐氏综合征是罹患阿尔兹海默病的高危险因素,在西方人群中,患阿尔兹海默病的风险为5%。如果患者的一级亲属在65岁前患阿尔兹海默病,其患阿尔兹海默病的风险增加3~6倍;如果患者的兄弟姐妹在70岁前患阿尔兹海默病,并且有父母之一也患阿尔兹海默病,其风险增加7~9倍。

随着人口老年化的加剧,该病给患者、家庭、社会带来的负担日渐突出,若家族出现患者,其家庭步入老年的血亲成员通过相关基因检测,获取是否携带相同致病基因的信息,可采取早预防的措施。每种遗传病有一个编号,AD在人类孟德尔在线遗传病(OMIM,Online Mendelian Inheritance in Man)编号为OMIM#104300。

待续

待续

来源: 医学遗传学教材,网络

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

人染色体

人染色体