前言

人们的生活水平再不断提高,在物质生活满足的条件下更多的去追求精神消费。电影是一种有着历史底蕴的娱乐活动。

最早的一部电影《火车进站》是由卢米埃尔兄弟拍摄的无声影片,默片,全片长50秒,于1895年12月28日首次放映,这一天也被认为是电影的诞生日。当荧幕上的火车向着观众驶来的时候,在场的所有观众都进行了躲闪。当人们发现这只是一段影像的时候,无一不感叹它他的神奇。如果把那段《火车进站》放到今天,它将只会是一个简单的视频素材而已。因为现如今的电影业已经充满了五光十色的特效特技。

今天我们就来揭露这些电影特技背后的科学知识。

我们在观看影视剧的时候会看到镜头在一些画面切换,以达到推进剧情或者向观众介绍故事的画面。殊不知这些切换的画面已经是加了电影特效“蒙太奇”了。

蒙太奇是音译的外来语,法语:Montage,原为建筑学术语,意为构成、装配。经常用于三种艺术领域,可解释为有意涵的时空人为地拼贴剪辑手法。最早被延伸到电影艺术中,后来逐渐在视觉艺术等衍生领域被广为运用,包括室内设计和艺术涂料领域。

有传说卢米埃尔兄弟在使用摄像机拍摄一条熙熙攘攘的街道的时候,摄像机突然出现了一些故障,胶片被卡住无法拍摄了。卢米埃尔兄弟手忙脚乱的把机器调整好之后继续拍摄。拍摄结束后,两人回到自己的工作室,冲洗胶片再进行试看影片的时候,看到了一段神奇的影像:原本走在路上的拉着干草的牛车,一瞬间变成了高傲贵族的华丽马车,而另一边,一个顽皮的儿童在大街上走着走着,变成了佝偻的老人。卢米埃尔兄弟对这一现象感到十分惊叹。他们研究一番之后发现,正是因为摄像机在拍摄牛车和儿童的时候中出现了故障卡住了胶片,而再修好摄像机之后路上的牛车和儿童变成了马车和老人。卢米埃尔兄弟利用这一由“bug”产生的原理,再接下来的试拍一个女演员坐像时故意暂停拍摄,把女演员“变”成了猫、花屏、花束、男演员等等,最后又变回了女演员。而电影的“蒙太奇”也就从中悄然诞生了。

关于卢米埃尔兄弟的这个故事也许只是一个传说,但是电影的“蒙太奇”真的可以说是电影加特效的鼻祖。“蒙太奇”可以通过剪辑使电影达到不一样的效果。

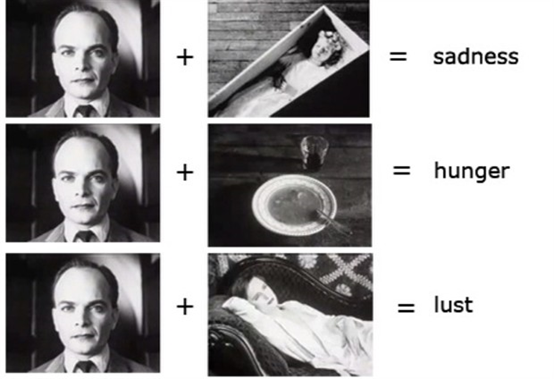

最早通过实验来研究蒙太奇叙事功能和表意特点 的是库里肖夫、普多夫金。库里肖夫曾经做过两个著名实验:

实验(一):将演员莫斯尤金的无明显表情的特写镜头分别与三个不同的镜头相连接,这三个镜头是桌上的一盆汤、躺在棺材里的女人、玩玩具的小孩,结果,观众对演员的表情依次做出了饥饿、伤感、怜爱三种不同的判断。

实验(二):将三个同样的镜头按不同的次序组接,镜头内容是:

(1)一个演员在笑

(2)一把手枪

(3)这个演员恐惧的表情

如果按(1)(2)(3)顺序连接,这个人被认为是胆小鬼,反之,按(3)(2)(1)顺序连接,观众则得到另一种印象 - 他是有勇气的人。 由此,他们发现了蒙太奇表意的基本特点:

1、 单个镜头不具有独立的明确的叙事功能,只有镜头组接在一起才能产生意义;

2、 不同顺序的镜头组接会传达出不同的意义。

这是影像语言及其语法规则的构成基础。随着有声片 的出现以及对影像语言表现手法探索的深入,一些电影工作者开始反思以苏联电影学者为代表的蒙太奇理论,在理论上开始研究电影与真实、电影与观众等基本问题,在实践中出现了新的电影语言表现方式。

早期电影胶片的片基是用硝酸纤维酯制造的,简单的来说就是用硝酸和硫酸处理过的棉花纤维经过处理而得到的。其成分与火药棉近似,极易燃烧,对保存及放映要求非常严格,所以在放映过程中,往往由于摩擦生热和投影灯散热不良而导致胶片融化甚至起火。在托纳多雷的经典影片《天堂电影院》中,其中有有胶片失火烧毁整个电影院的情节。而在中国,也有传说英国人在给慈禧展示电影的时候也遇到了放映机起火的事故。而现在的电影胶片基本是三醋酸纤维素片基,不存在上述问题。

说道这里,其实我也只是想要引出胶片的电影特效。胶片时代

传统特效又可细分为:烟火特效、化妆、搭景、早期胶片特效等。

在电脑出现之前所有特效都依赖传统特效完成。大家熟知的就是八十年代的西游记,里面妖魔鬼怪全部由传统特效的化妆完成。专业人士制作妖怪的面具,演员再套在头上进行拍摄。搭景体现为天宫的场景,建造一些类似于天宫的建筑,再放一些烟,就营造出天宫云雾缭绕的情景。

烟火特效

在战争片和特效片中非常常见的爆炸场面。通常是由小剂量的炸药埋在土壤中,通过导线连接控制定时定点起爆而做到的。

化妆与搭景

在没有电脑特效或者电脑特效并不普及的时代,为了排出一些有特殊效果的影片,就必须要在化妆与搭景上多下功夫。为此化妆师与道具师真的可以说是撑起了半个剧组的人。

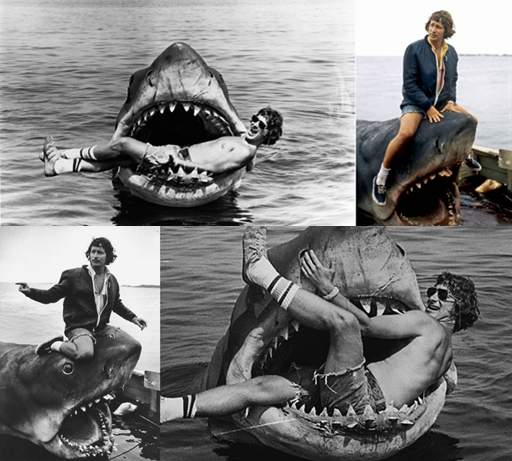

《大白鲨》是由著名导演导演:史蒂文·斯皮尔伯格执导,1975年上映的一部的美国惊悚电影。在电影《大白鲨》中,主角大白鲨其实并不是真的鲨鱼,而是个取名为“Bruce”的机动模型,全长24尺,重一吨半,以聚氨酯制作而成,头部、尾翼都是靠人为的机器操作。“大白鲨”下方装有特殊滚轮,以便它可以在海中自由游动,不过,这头大家伙可“凶猛”呢。第一次进行试镜便沉没,第二次更发生了爆炸,后来的样片中还能发现大白鲨出现目光斜视,以及下颚合不紧的情况。“鲨”鱼是这部电影中的绝对主角,经常是拍一会就要模型师上来补妆。为了让影片具有可信度,必须要有真鲨鱼的片段,因此剧组在澳大利亚还拍摄了不少鲨鱼的真实运动镜头。

在拍摄一些有流血场面的画面时,最早使用的是动物血液。但由于动物血液易于凝固和容易腐败变质,考虑到这些问题,人们开始研究道具用血。

(图片来自:微信公众号 酷炫科学)

(图片来自:微信公众号 酷炫科学)

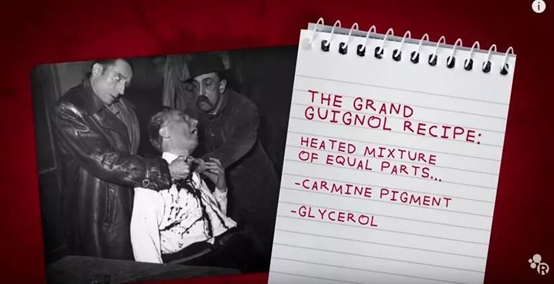

在巴黎的Grand Guignol剧院中,常有惊悚戏码上演,在这里,他们使用的早期假血配方是:胭脂虫红+甘油。甘油提供了有粘度的基底,而胭脂虫红是天然的红色色素。

在黑白电影时代,要想营造具有视觉冲击的血液,有一种出人意料的方便选择:巧克力糖浆。巧克力糖浆完全不是血的颜色,但反正在黑白片中它看起来也不违和,而且比起红色的假血,它有更强的对比度,反而是看起来更有冲击力的。在阿尔弗雷德·希区柯克的电影《惊魂记》(Psycho)中,就出现了这种巧克力糖浆血。

在彩色电影中,一种经典的假血配方是以玉米糖浆为基底的。一般来说,要混合糖浆、适量的水、红色色素以及一些玉米淀粉(目的是营造不透明度,在另外一个版本中,导演Sam Raimi选择的是加咖啡奶精,他还会在假血中加入一点点蓝色色素)。

早期胶片特效

在早期的电影中为了表现一些无法通过化妆和布景拍摄出的画面,(如:电光、魔法、剑气等),就会在拍摄完成后,在胶片上用细针一点一点扣除深色的曝光部分,空余出来的部分会在放映过程中展现出白色的高亮。在一些老电影中看到一些演员为了展示“内功”对决,便会从手掌心中放出一把白色的宝剑攻击敌人,这就是一张一张胶片扣出来的特效。

蓝幕技术又叫做色度键技术,简单地说,他是通过在同一色彩的背景上拍摄物体,通过背景色彩特殊的色调信息加以区分前景和背景,从而达到自动去除背景保留前景的目的。

蓝幕技术不一定非要使用蓝色幕布做为背景,原则上,只要选择前景拍摄对象不具有的颜色作为背景就可以了。正确使用的蓝幕技术,除了可以正确抠取出前景外,还可以抠取出前景中半透明区域和阴影区域。

拍摄时必须选择合适的背景颜色。避免拍摄物体含有背景幕布的颜色,是成功的关键。对于常见的人像拍摄来说,因为人的皮肤介于红色和黄色之间,所以,采用红色、橙色、黄色幕布拍摄无法达到自动抠图的作用,一般采用蓝色、绿色和青色幕布,具体根据拍摄对象的颜色来决定。拍摄的道具同样需要有此讲究。如果拍摄对象含有背景颜色,那么抠图出来拍摄对象上就会变得透明,半透明。如果实在无法避免的时候,可以用后期修补的办法加以弥补。

在电影、电视特技制作中常常采用蓝幕或绿幕作背景,以便后期抠象合成。在亚洲,一般使用蓝幕,而在欧洲,一般使用绿幕。主要是因为欧洲人蓝眼睛的居多,使用蓝幕的话,后期抠像容易把演员的眼珠抠掉。为了避免这样的事情发生,便采用了“绿幕”技术。

在电脑辅助影视后期制作的技术愈加成熟的今天,采用CG(计算机图形Computer Graphics)技术作为电影特效也逐渐成为了主流。为了在CG制品中达到更真实的感觉,电影在拍摄过程中常常会采用一种叫做“动作捕捉”的技术。

2008年由詹姆斯·卡梅隆导演的电影《阿凡达》全程运用动作捕捉技术完成,实现动作捕捉技术在电影中的完美结合,具有里程碑式的意义。

动作捕捉是运动物体的关键部位设置跟踪器。意同:运动捕捉英文Motion capture,简称Mocap。技术涉及尺寸测量、物理空间里物体的定位及方位测定等方面可以由计算机直接理解处理的数据。在运动物体的关键部位设置跟踪器,由Motion capture系统捕捉跟踪器位置,再经过计算机处理后得到三维空间坐标的数据。当数据被计算机识别后,可以应用在动画制作,步态分析,生物力学,人机工程等领域。

用于捕捉信息的相机监视和跟踪人体身上得跟踪球。然后把跟踪球的物理空间里物体的定位及方位测定转换成动画数据。这个动画数据你可以想像成为你做的每一个动作的空间方位数据,比如你的手,在10秒内 xyz三个轴距的数据是多少。然后有了这个动画数据就可以传输到虚拟三维动画中的角色身体上,这样电脑制作的动画角色就拥有真人拍摄的动作数据,这样的动画动作和真人相差无几。

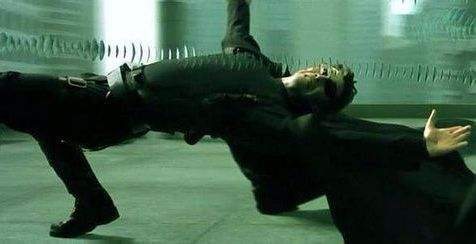

“子弹时间”效果因在好莱坞华纳兄弟电影公司出品,沃卓斯基兄弟(现在是姐妹)导演的电影《黑客帝国》中大量使用名声大噪。其中男主角Neo仰身躲子弹的慢动作镜头堪称经典,“子弹时间”也因此得名。后来这一技术被广泛应用于影视,广告,创意活动等领域。

子弹时间,英文Bullet Time,得名于1999年的电影《黑客帝国》The Matrix。在它之前,也有很多先锋摄影师尝试过子弹时间。1999年之前,它被称作“时间切割Time Slice”。或者”时间冻结Time Freeze”。

关于子弹时间的拍法,相机阵列、单相机拍摄、场景静止、CG动画、多机位重复拍摄有五种。子弹时间最初是用一系列围绕物体的静止照相机(而非摄影机)实现的。这些照相机阵列通常被同时或者顺序触发快门。把每个照相机拍摄的每一帧照片组合起来就可以构成对静止物体的视角旋转效果,或者超级慢镜头效果。理论上虚拟摄影机可以达到无限的视角和帧刷新率,但用静止相机实现起来却通常受到拍摄路径的限制。

第一个使用子弹时间的音乐录像是比约克的“Army of Me”,1996年由米歇·龚德里导演。在达里奥·阿金图(Dario Argento)于1996年拍摄的恐怖片《司汤达综合症》(The Stendhal Syndrome)中,使用CGI以及一颗子弹表现了子弹时间的效果。在1998年BBC纪录片系列短片《人体漫游》(Intimate Universe: The Human Body)中Tim Macmillan使用了时间分割表现子弹时间的效果。1994年,Dayton Taylor发明了一种以胶片为基础的系统叫做TimeTrack,应用在很多电视节目上。这种效果也在1998年在电影《刀锋战士》(Blade)和后面的续集《刀锋战士II》Blade II上也有使用。

子弹时间变得众人皆知是由电影《黑客帝国》(1999)开始的。约翰·盖特(John Gaeta)和他的小组扩展了这种效果,采用数字化技术包括修改帧的序列和用CGI加工图像等。这部电影从头到尾贯穿了BUF公司领先的视角变换技术,米歇·龚德里的音乐录像,以及其他的产品,比如The GAP(服饰品牌)。在2003年,在《黑客帝国2:重装上阵》和《黑客帝国3:革命》中子弹时间得到了进一步的发展。在电影中使用了高分辨率计算机生成手段,例如虚拟摄影术和全息捕捉术。在黑客帝国三部曲中的虚拟环境是基于最尖端的计算机图像渲染技术,这种技术首先在1997年Paul Debevec的电影The Campanile Movie中使用,并且由Debevec的早期合作者George Borshukov进行改进。

另外,在日本动漫高达seed系列中,主角基拉大和、真飞鸟、阿斯兰等seed觉醒后不但能力暴增,而且周围环境会和子弹时间一样,进入缓慢或者停止的状态。

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中国科普作家协会

中国科普作家协会