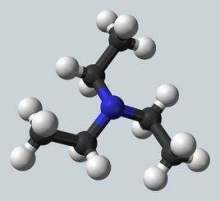

又名“三乙基胺”,有机化合物,分子式为(C2H5)3N。为无色油状液体,有强烈氨臭、易燃。稍溶于水,溶于乙醇、乙醚等有机溶剂。有刺激性,有毒,误吞咽会中毒,会烧伤皮肤,其蒸汽会强烈刺激眼皮及粘膜,遇明火、高温、强氧化剂有引起燃烧和爆炸危险。工业上主要用作溶剂、固化剂、催化剂、阻聚剂、防腐剂,及合成染料等。1

概述图引自2

物性数据1. 性状:无色油状液体,有强烈氨臭4

2.pH值:11.9(1%溶液,计算值)4

3. 熔点(℃):-114.84

4. 沸点(℃):89.54

5. 相对密度(水=1):0.734

6. 相对蒸气密度(空气=1):3.54

7. 饱和蒸气压(kPa):7.2(20℃)4

8. 燃烧热(kJ/mol):-4334.64

9. 临界温度(℃):262.454

10. 临界压力(MPa):3.0324

11. 辛醇/水分配系数:1.454

12. 闪点(℃):-7(OC)4

13. 引燃温度(℃):232~2494

14. 爆炸上限(%):8.04

15. 爆炸下限(%):1.24

16.溶解性:微溶于水,溶于乙醇、乙醚、丙酮等多数有机溶剂4

17. 黏度(mPa·s,15ºC):0.3944

18. 黏度(mPa·s,30ºC):0.3234

19. 蒸发热(KJ/mol,20ºC):35.894

20. 蒸发热(KJ/mol,b.p.):32.134

21. 生成热(KJ/mol,25ºC,液体):-134.274

22. 燃烧热(KJ/mol,20ºC,液体):4340.94

23. 比热容(KJ/(kg·K) ,25ºC,定压):2.214

24. 沸点上升常数:3.454

25. 体膨胀系数(K-1):0.001264

26. pKa(25ºC,水):11.014

性质与稳定性1. 化学性质:具有叔胺的化学性质。水溶液呈碱性,与卤代烷反应可生成季铵盐。对氧化剂不稳定。与高锰酸钾作用易发生氧化而分解,生成乙酸、氨和硝酸。用过氧化氢氧化则生成三乙基胺化氧。在低压下于400℃热解时,首先生成四乙基联氨、丁烷,进而生成甲烷、氮气等。在钴、镍、铜或氯化铜存在下,与醇发生烷基交换反应,生成烷基二乙基胺、二烷基乙基胺等。4

2. 稳定性: 稳定。4

3. 禁配物:强氧化剂、酸类。4

4. 聚合危害:不聚合。4

5. 分解产物:氨。4

制备方法1. 可用乙醇和氨作用制得。将乙醇和液氨在氢气存在下,经气化后进入预热器(150±5℃)进行预热,然后进入装有铜-镍-白土催化剂的第一反应器(190±2℃)和第二反应器(165±2℃)进行合成,生成一乙胺;二乙胺;三乙胺的混合物,经冷凝后,再经乙醇喷淋吸收得三乙醇胺粗品,最后经分离;脱水和分馏,收集88-90℃馏分得三乙胺。原料消耗定额:乙醇(95%)2300kg、t;液氨(99%)500kg、t;氢气(99%)150标立方米、t。4

精制方法:常含有乙胺、二乙胺和乙醛等杂质,一般用分馏的方法精制。为了除去微量的伯胺和仲胺,可加入乙酸酐、苯甲酸酐或邻苯二甲酸酐回流后分馏,馏出物用活性氧化铝或固体氢氧化钾干燥后再蒸馏。其他精制方法有:将三乙胺转变成盐酸盐,再用乙醇重结晶,至熔点达到254℃时,与氢氧化钠水溶液作用,以游离出三乙胺,经固体氢氧化钾干燥后,在钠存在下于氮气流中蒸馏得纯品。4

2. 在氧气存在下,乙醇与氨在铜、镍、白土催化剂存在下加热进行合成反应,生成一、二、三乙胺混合物。混合物经冷凝、萃取、吸收制得粗品。粗品再经分离、静置分层、脱水、蒸馏即得产品。4

3. 将乙醇(kg)、液氨(kg)、氢气(标m3)按23∶50∶15的比例混合后预热至145~155℃,通入装有铜镍白土催化剂的第一反应器(190℃左右)和第二反应器(165℃左右)反应,生成一乙胺、二乙胺和三乙胺的混合物,经冷凝后进行精馏,收集88~90℃馏分即三乙胺。4

4.合成:由氯乙烷与氨在压力下加热而得。4

毒理学数据1. 急性毒性4

LD50:460mg/kg(大鼠经口);570μl(416.1mg)/kg(兔经皮)4

LC50:6g/m3(小鼠吸入)4

2. 刺激性:家兔经眼250μg(24h),重度刺激。4

3. 亚急性与慢性毒性:兔吸入420mg/m3,每次7h,每周5次,6周,见肺充血、出血,支气管周围炎,心肌变性,肝肾充血、变性、坏死。4

4. 其他:家兔经口最低中毒剂量(TDLo):6900μg/kg(孕1~3d),对发育有影响。4

生态学资料该物质对环境可能有危害,对水体应给与特别注意。5

储运方法库房通风低温干燥; 与氧化剂、酸类分开存放5

危险品运输编号 UN 1296 3/PG 25

安全信息危险运输编码:UN 1296 3/PG 24

危险品标志:易燃腐蚀4

安全标识:S3 S16 S26 S29 S45 S36/S37/S394

危险标识:R11 R35 R20/21/224

注意事项危险性健康危害:对呼吸道有强烈的刺激性,吸入后可引起肺水肿甚至死亡。口服腐蚀口腔、食道及胃。眼及皮肤接触可引起化学性灼伤。5

燃爆危险:该品易燃,具强刺激性。5

急救措施皮肤接触:立即脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。5

眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。5

吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。5

食入:用水漱口,给饮牛奶或蛋清,就医。5

消防措施有害燃烧产物:一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。5

灭火方法:喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。5

灭火剂:抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。5

泄漏处理应急处理:迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。5

小量泄漏:用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗,洗水稀释后放入废水系统。5

大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖,降低蒸气灾害。喷雾状水或泡沫冷却和稀释蒸汽、保护现场人员。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。5

本词条内容贡献者为:

包申旭 - 教授 - 武汉理工大学

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助