1月19日,“我是科学家”第四期科学家科普能力培训班,于果壳办公室成功举办,我们邀请了中科院生物物理研究所副研究员、中国生物物理学会科普工作委员会秘书长叶盛,为到场的科研工作人员及科普工作者分享了以受众为中心的科学传播。

“我是科学家”第四期科学家科普能力培训班,叶盛为大家分享以受众为中心的科学传播。

“我是科学家”第四期科学家科普能力培训班,叶盛为大家分享以受众为中心的科学传播。

科普文章与科幻小说、学术论文的异同

科学是什么?很多人会认为科学是客观现实。其实,科学是不断逼近客观现实,但却无法达到的。那科幻、科普和科学的关系呢?科幻里参杂了文学和人文的东西,是远离科学的。 科普是从科学中抽离出来,以一个局外人的视角重新审视科学,再把它呈现出来 。所以,科普也是要远离科学的。科普文章是一种带有目的性的写作,是为了传播科学,所以写科普文章,我们必须要照顾读者的感受, 要做到打动人心。

(培训活动现场)

(培训活动现场)

科普文章必须要以受众为中心

针对不同读者如何撰写科学文章?如何讲好一个科学故事?

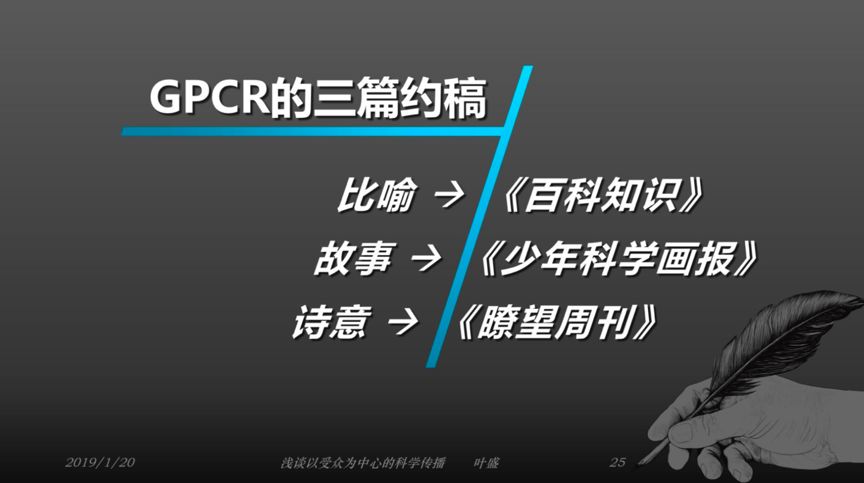

在2012年,美国GPCR研究领域的专家Brian Kobilka和他的老师获得了当年的诺贝尔化学奖。当时有三家媒体找叶盛写一篇有关GPCR的文章。叶盛并没有一稿多投,而是针对这三家杂志不同的受众群体,写了三篇不同的文章。虽然三篇文章讲的是同一个东西,但视角和写作方式各不同。科普写作,搞清楚你的读者是谁非常重要。叶盛总结了这么一句话: 科学传播一定要以受众为中心。

科普写作的“精”、“技”、“术”

科普写作的“精”、“技”、“术”

如何做到“以受众为中心的科学传播“?叶盛总结了三个方面,并简化成“精”、“技”、“术”三个字。

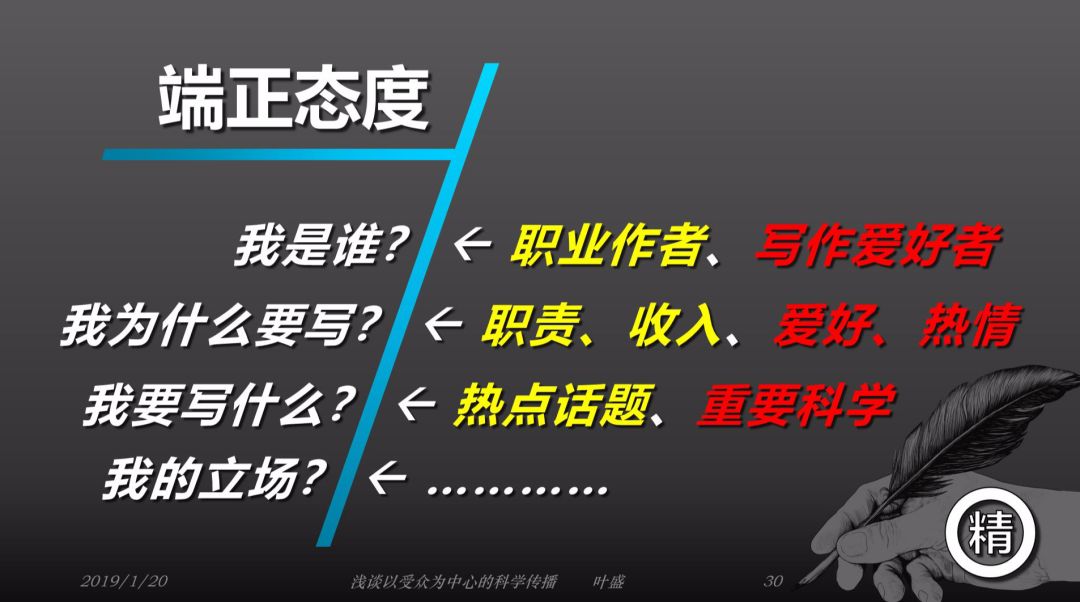

精 : 精神层面的自我定位 。我是谁?是职业作者,还是写作爱好者;我为什么要写?是职责还是爱好;我要写什么?是紧跟热点话题,还是写自己感兴趣的内容。我的立场?看待事情,每个人的立场可能都不同,叶盛希望大家能抱以客观、中立的态度进行科普创作。

精 : 精神层面的自我定位 。我是谁?是职业作者,还是写作爱好者;我为什么要写?是职责还是爱好;我要写什么?是紧跟热点话题,还是写自己感兴趣的内容。我的立场?看待事情,每个人的立场可能都不同,叶盛希望大家能抱以客观、中立的态度进行科普创作。

技 : 通过阅读与练习不断磨练的技巧 。作为科研工作者来说,综合提炼,内容取舍的能力非常重要。中国有句古话叫做“月盈则亏,水满则溢”,当你想在一篇文章当中塞入太多观点的时候,这篇文章就不会是成功的,所以科学家必须克制自己的讲述欲。

技 : 通过阅读与练习不断磨练的技巧 。作为科研工作者来说,综合提炼,内容取舍的能力非常重要。中国有句古话叫做“月盈则亏,水满则溢”,当你想在一篇文章当中塞入太多观点的时候,这篇文章就不会是成功的,所以科学家必须克制自己的讲述欲。

术 : 通过模仿可以迅速达成的写作技术 。叶盛总结归纳为以下几点:多读科普,先消化再反哺,擅用问句,学会在压力下写作。

术 : 通过模仿可以迅速达成的写作技术 。叶盛总结归纳为以下几点:多读科普,先消化再反哺,擅用问句,学会在压力下写作。

分享结束后,现场的学员们踊跃提问,叶盛耐心的解答并给出他的看法和建议。 “我是科学家”第四期科学家科普能力培训班圆满结束了,相信每位学员对于如何撰写科普文章,怎样讲好一个科学故事都所收获和感悟。

(现场学员提问)

(现场学员提问)

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

我是科学家

我是科学家