2022年1月2日,由中国科协青少年科技中心、中国宇航学会、中国科学院科学传播局携手中央广播电视总台5G新媒体平台央视频,推出的首档沉浸式科学秀《多YOUNG科学夜》,邀请全国青少年朋友共赴火星过新年。

为了带给大家一场沉浸式火星之旅,节目组不仅在舞美、音乐上下足了功夫,营造出如梦如幻的太空环境,更是与“宇宙级天团”联手打磨实验项目,在科普互动中,带领青少年们探秘宇宙,点燃大家探索宇宙的梦想。

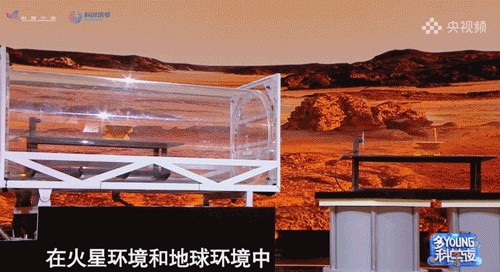

《多YOUNG科学夜》立足于还原真实的太空环境,在互动实验中运用了不少“黑科技”道具,为了模拟火星的低气压环境,节目组打造了一根直径80厘米、高2米的大型真空管,还原出稀薄的火星大气,通过“火星与地球环境降落对比”实验,生动展示了“祝融号”火星车在着陆前经历的“恐怖九分钟”。

1. 火星上有大气,为什么要用真空管来模拟?

通常工程上所说的真空并不是“空无一物”,而是指气体稀薄、气压比正常大气压(约10万帕)低的一种状态,气体越稀薄、气压越低,则意味着真空度越高。例如一般真空吸尘器中的空气密度比大气低约20%,即气压约8万帕(-0.2倍大气压),这是一种“低真空”;而如真空镀膜等实验则要求气体极稀薄,气压低于0.001帕,通常称为“高真空”。

在《多YOUNG科学夜》节目中,“天问一号”探测器系统副总设计师、火星车设计者贾阳为青少年们科普火星环境,火星上的大气密度大约是地球大气的1%左右,也是就是气压1千帕左右,比吸尘器的真空度高不少,不过仍然算是一种低真空,因此需要借助“真空管”。

2. 降落伞实验说明了什么?

安全降落永远是太空探索中最重要的问题之一。

火星上的降落与月球降落有所不同。月球车在月球上降落时,因为月球没有大气层,只能完全依靠反推火箭来完成减速、着陆的过程,因此不得不携带足够的燃料。

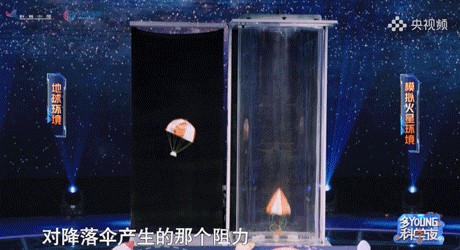

拥有大气的火星能够提供一些气动减速和降落伞减速的条件,因此可以通过挤压摩擦的气动减速和降落伞完成一部分减速过程。不过在只有地球1%左右密度的火星大气中,降落伞并不足以让火星车平稳落地,到离地100米左右的时候就得开启反推火箭,来完成最后的降落过程。

飞船在地球降落时,浓密的大气则可以提供很好的减速效果。如神舟飞船回归的时候,返回舱经过初始和空气挤压、摩擦的减速过程后,利用降落伞可以飘飘荡荡一直降落到离地1米左右的时候,利用反推火箭的一点缓冲就能完成着陆。

从《多YOUNG科学夜》的“火星与地球环境降落对比”实验就能看出。降落伞在地球大气中一释放就能迅速完成开伞过程,然后飘然下落。而在模拟火星环境的真空管中(气压约1000帕),降落伞在不到两米的降落过程中,甚至没有完全打开。这个对比清楚地看出地球与火星大气环境下,降落伞能够提供的阻力差异。

实验中,大型真空管内高速坠落的降落伞,直观展示了“祝融号”着陆前的惊险场面,节目组将抽象的科学原理与具象化的互动实验相融合,让青少年们理解火星车着陆背后的不易与艰辛。

3. 真空管中的风扇实验

不论是火星车的正常工作,未来火星建筑的设计,又或是否可以在火星上风力发电,火星上的风是什么样的,同样是个值得关注的问题。

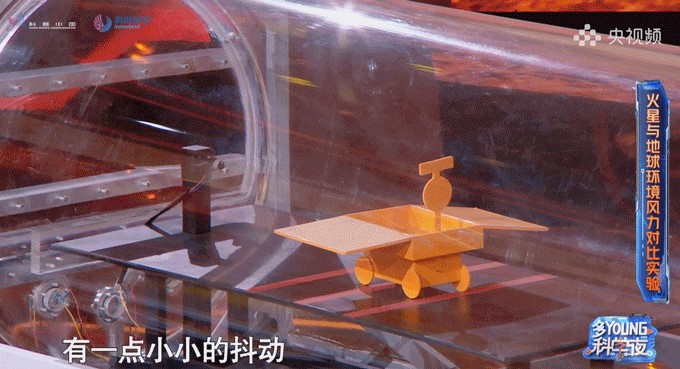

本着勤俭节约的精神,实验团队从设计之初就把大型真空管设计成为一个通用的实验平台。通过一个简单的机械结构,树立的真空管变身水平状态,来模拟火星上的风与地球上的不同。

在地球大气环境下,用风扇制造的5-6级风(约10米/秒)能够轻松将火星车模型吹飞,而在真空管模拟的火星大气环境下,同样的风扇在同样的驱动条件下高速旋转,产生的风力却只能让火星车模型微微颤动。

普通风速计是在地球大气环境下标定的旋转与电信号之间的关系,不能用于真空管中的风速测量,因此真空管内未再安置风速计。但对比实验仍有意义。由于真空管中的气压只有地球大气的1%左右,风扇旋转的阻力小很多,因此在相同的电驱动条件下,真空管中风扇的转速比地球环境中的还要快一些。如果我们把风扇鼓风的过程看做气体分子和扇叶的碰撞过程,那么更高转速将产生更快的风速,然而在更高的风速下,对火星车模型产生的力量却弱很多,这足以说明火星的稀薄大气难以产生足够的动力来进行风力发电。然而,风产生的力量小也有一定的好处,在设计火星车,或是未来设计火星建筑的时候,对抗风的要求就低很多。

4.真空管背后的故事

《多YOUNG科学夜》由《加油!向未来》原班人马操刀,依托专业优势与丰富经验,将舞台技术和科学原理相结合,以“在火星过新年”为主题,设计多个妙趣横生的互动实验,并量身打造大型真空管,还原出火星大气环境,将青少年的好奇心带往外太空。

当年那根6米真空管的导演组和科学实验团队,今天又一次在舞台上用大型真空实验向大家展现了地球与火星环境的不同。《加油!向未来》培育出的科学节目导演队伍、科学实验队伍以及二者的深度合作模式,用科学实验与媒体的结合,拉近科学与大众的距离,建立了科普的一种典范。真空管仿佛成为一种符号,与它相伴的导演组和科学实验团队保持传统的同时,还不断有新鲜血液的加入,当年的导演和实验员,今天已经是媒体科普和高校科普工作的骨干,今天的导演和实验员,也必将成为明天科普工作的中坚。

星空浩瀚无比,探索永无止境。

科学本身就是求知、求真。青少年的梦想与兴趣则是求知求真的动力。

期待在未来能有更多新颖有趣的科普节目,搭建科学家与有潜质的青少年科技人才之间的桥梁,培养出更多既仰望星空又脚踏实地的追梦人。

(作者:北京交通大学副教授 陈征)

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科创筑梦

科创筑梦