2021年5月22日10时40分,“祝融号”火星车安全抵达了火星表面,开展巡视区环境感知、移动和科学探测。

在火星这颗奇异的红色星球上,气体中裹挟的细沙,地表遍布的细小砾石和岩石块,环境中的宇宙射线,都为“祝融号”的火星旅程设置障碍。

其实,宇宙射线,这位神秘的天外来客,不仅困扰着“祝融号”,也时刻围绕着人类。面对看不见摸不着的宇宙射线,人类该如何捕捉它的身影呢?如何一步步探索到它的奥秘呢?又如何将利用它看向更广阔的宇宙呢?

在由中国科协青少年科技中心、中国宇航学会、中国科学院科学传播局携手中央广播电视总台5G新媒体平台央视频推出的首档沉浸式科学秀《多YOUNG科学夜》中,“天问一号”探测器系统副总设计师、火星车设计者贾阳,通过云室模拟实验,还原了一个平日里用肉眼无法感知的神秘宇宙。

1.何谓宇宙射线?

说起太空,可能大多数朋友都觉得那里什么都没有,一片真空完全寂静。

其实并不是这样,我们的太阳在一刻不停地通过核聚变发光发热时,也在不停地把大量高能带电的粒子抛射向太空。宇宙中还有许多天体,通过恒星活动、超新星爆发等,或是其他我们还不知道的机制,制造了大量的比太阳抛射的粒子能量更高的带电粒子在宇宙中高速飞奔,这些被科学家们统称为“宇宙射线”。

宇宙射线中有接近89%是质子,10%是α粒子(氦原子核),其他1%包括β射线(高速电子流)、重元素离子、γ射线和高能中微子等。

看似遥远的太空,其实与我们紧密相连。就在此时此刻,来自太空深处的“信号”正围绕在我们的周边。

2.宇宙射线对人有什么影响?

其实,宇宙射线在不少科幻电影中都“客串”了重要角色,例如在电影《神奇四侠》中,四名宇航员受到宇宙射线的辐射后拥有了超能力。但美好的想象仅存在于电影,事实上,宇宙射线对于人体有着难以忽视的危害。

宇宙射线大都有着强烈的电离作用,如果大量照射在生物体上,因电离而破坏生物组织的概率较高,特别是破坏DNA的概率提高,会导致“图纸损坏”而导致细胞再生过程中出现错误,出现无法再生或是癌变的情况。

还好地球拥有磁场,射向地球的大量高能带电粒子会受到地磁场的洛伦兹力作用而发生偏转,此外浓密的大气层也吸收了许多,因此到达地面的宇宙射线微乎其微,对生命的威胁基本上可以小到可以忽略了。

火星就没有地球这么好的条件了。火星基本没有全球的磁场,同时大气的密度也只有地球的约1%,能够到达火星表面的射线会多很多,对生命体的危害就会比较明显,必须考虑相应的防护措施了。

3.小小云室让宇宙射线现形?

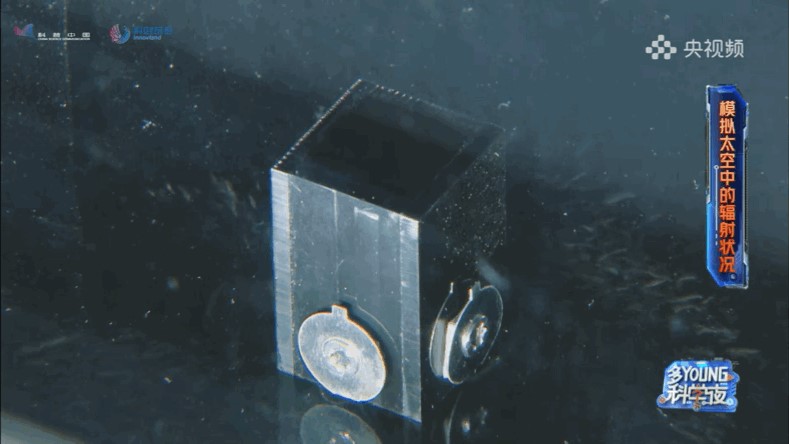

宇宙射线看不见摸不着,如何知道身边有没有呢?云室就是让它现行的装置。最早的云室是威尔逊1896年提出的,现在已经成为宇宙射线探测最重要的手段之一。

在《多YOUNG科学夜》节目中,我们把一个透明塑料盒扣在用干冰冷却的低温金属板上。塑料盒顶部固定了一片浸满酒精的海绵,酒精在周围室温的加热下挥发,让塑料盒内充满酒精蒸汽,底部金属板附近的温度低至零下30-40摄氏度以下,进而酒精蒸汽会在金属板附近形成过饱和。也就是达到了凝结成液体的条件,但因为缺少凝结核而无法凝结。当高能宇宙射线穿过时,其强烈的电离作用让它通过路线上的空气电离,形成一连串的凝结核,周围的过饱和酒精蒸汽迅速围绕这些凝结核迅速液化成雾滴,形成一条棒状的“云”。雾滴形成的径迹就把宇宙射线的身影显示出来。云室的名字也由此而来。

我们看到的短而粗的雾滴径迹是α粒子留下的身影。比较细的是质子、β粒子、γ射线,如果加上强电场,质子和β粒子还会有明显的偏转。

通过我们现场的云室可以看到,地球表面的宇宙射线量很少,需要等很久才能看到一两个。而缺少磁场和大气的保护的火星,则更接近在云室中放入放射源的情况。地球生命如此繁茂,而火星却一片荒芜,宇宙射线也是重要的因素之一。

4.宇宙射线携带着宇宙的秘密?

宇宙射线对生命体有这么大威胁,那么它就是坏东西吗?

并不是的!一般认为,宇宙射线可能主要来自恒星、超新星爆发、来自遥远的活动星系;它们无偿地为地球带来了太阳系、银河系乃至遥远宇宙的宝贵信息。宇宙射线的研究已变成天体物理学的重要领域,对宇宙射线的研究能获得宇宙绝大部分奇特环境中有关过程的大量信息,比如射电星系、类星体以及围绕中子星和黑洞由流入物质形成的沸腾转动的吸积盘的知识。

位于中国四川省稻城县海子山上的世界上海拔最高、规模最大、灵敏度最强的宇宙射线探测装置,国家重大科技基础设施——高海拔宇宙线观测站(LHAASO,Large High Altitude Air Shower Observatory)正在建设当中,并在2021年公布在银河系内发现大量超高能宇宙加速器,并记录到能量达1.4拍电子伏的伽马光子(拍=千万亿),这是人类观测到的最高能量光子。

在我们看不到时空里,宇宙射线如同飞弹一般,携带着宇宙起源、天体演化等重要线索,在时空中极速穿梭,吸引着无数科学家为之探索。

宇宙从何而来?宇宙中究竟有什么?未来又向何处去?

为了追求宇宙的答案,一代代科研人员正在向太空开拓。

2022年1月2日,由中国科协青少年科技中心携手央视频推出的《多YOUNG科学夜》,通过一场以“去火星跨年”为主题的科学秀,为广大青少年带来了一场精彩的太空科普课。

“天何所沓?十二焉分?日月安属?列星安陈?”两千多年前,诗人屈原仰望苍穹,发出“天问”。两千多年后,以屈原长诗命名的天问一号探测器在火星乌托邦平原南部预选着陆区着陆。如今,夜空中最鲜明的天体之一——火星,已然成为了“三尺讲台”。

在这120分钟脑洞大开的科学秀中,通过“宇宙级天团”的互动式讲解,以及“云室与航天服”“气凝胶”“太阳能火星车”等多个生动有趣的科学实验,让青少年脑海中产生很多“为什么”,成为他们太空梦、航天梦、科学梦最原始的起点。

2021年1月,中国科协发起的第十一次结果显示:我国2020年公民具备科学素质的比例达10.56%,实现了到“十三五”末公民具备科学素质比例达到10%的目标。大力提升青少年的科学素养,需要创造和用好更多《多YOUNG科学夜》这样的科普节目。

仰望星空的冒险仍在继续,人类将在无尽的攀登之中,看得更多,也走得更远,收获更多关于未知和未来的答案。

(作者:北京交通大学副教授 陈征 )

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科创筑梦

科创筑梦