自从1903年莱特兄弟成功实现人类首次终于空气的持续且受控的动力飞行以来,飞机的飞行控制系统也经历了一百多年的发展历程。飞控系统(FCS)的发展大致可以分为两个发展阶段。20世纪60年代以前,主要采用机械操纵系统,逐步解决了飞机的平衡与可控、稳定性与操纵性的矛盾以及航迹自动控制等问题,减轻了飞行员的工作负荷,提高了飞机的操控品质。

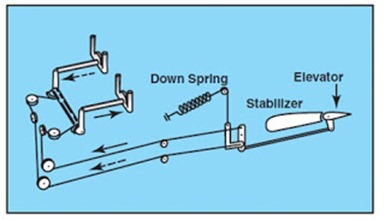

早期的飞机尺寸小、速度慢,可由简单的机械操纵系统控制,即驾驶杆和脚蹬的运动通过软式的钢索或者硬式的拉杆传递,直接操纵舵面偏转。第二次世界大战期间,飞机的尺寸变大、重量增加、飞行速度也是大幅提高。这产生的最大的问题就是舵面铰链力矩增大,铰链力矩就是作用在舵面上的气动力相对于铰链轴的力矩。通过气动力的计算公式可以知道气动力与速度成二次方的关系,速度变成两倍,气动力就要变成四倍,这时飞行员就难以直接通过连杆或者钢索拉动舵面,由此出现了液压助力器来减轻驾驶员的负担。另一方面,为了能够执行长时间的飞行任务和增加轰炸瞄准的精度,出现了早期的自动驾驶仪,如美国的 C-1,A-12等,以姿态稳定为主,辅之较少的输入指令(如转弯、升降、高度保持等)来操纵飞机。

图源pritamashutosh

到二战以后,飞机的飞行速度进一步提高,以至于突破了音障,这样舵面的铰链力矩飞行员更是无法克服,由此出现了全助力操纵系统,并引入人感系统来为飞行员提供适当的操纵感。这是第一次切断了驾驶杆与舵面的直接联系,是飞行控制系统的第一次变革。

20世纪50年代中期以后,随着飞机向高空、高速发展,飞行包线不断扩大,飞机的操稳特性变化加剧(比如飞机在跨音速过程中飞机的气动中心的位置会发生移动,气动中心又叫焦点,该点的移动会影响飞机的稳定性从而影响飞机的操控),单纯依靠改变人工操纵系统和飞机的气动布局,已难以对飞机进行有效控制。于是,人们将增稳控制引入到人工操纵中,形成了具有增稳功能的全助力操纵系统。增稳系统在增大系统阻尼和稳定性的同时,降低了飞机的操作那个反应灵敏性,不利于飞机的机动飞行。为了飞机稳定性与操纵性的矛盾,人们将驾驶员的控制指令引入到增稳系统中发展成为了控制增稳系统(可以理解为增加了飞行员控制指令的增稳系统)。控制增稳系统的引入,解决了高空高速飞机的稳定性与操纵性之间的矛盾,扩展了飞行包线,成为飞控系统发展的第二次变革。

图源pritamashutosh

20世纪60年代,自动驾驶仪的功能开始扩展,与机载无线电导航、惯性导航等系统交联,增加了航迹控制(外回路)部分;又与仪表着陆系统交联,实现了自动进场/着陆控制,进一步扩大了外回路功能;与自动油门综合后,形成了较为完整的自动飞行控制系统。

飞控系统的功能不再仅是姿态的稳定与控制,还有航迹的操纵和保持。至此,以机械操纵系统为主体的飞控系统发展到了顶峰。其采用闭环反馈原理,针对已设计好的飞机刚体动力学特性——稳定性和操纵性的缺陷进行补偿,减轻了飞行员的工作负担,实现了精确的姿态和航迹控制。

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

大飞机系统工程科普园地

大飞机系统工程科普园地