最后一次进入心理考核室之前,我的手机响了。我把手里这批学生的心理考核资料一股脑夹在腋下,匆忙接起电话。马修的声音从那边传来,听起来心情很好。“斐,我刚刚结束。”他满含笑意的声音夹杂着一些热闹的杂音,似乎在某个会议的间隙,“现在……”。等等,我含混地咕哝了一声,左手试图抓住因我的步履而摇摇欲坠的那堆资料——扑了个空,我意识到有人抓住了我的手臂,差点使我狠摔一跤。露露西尖利的、划玻璃一样的声音在我耳边响起:

“你好,斐老师。请把我的心理档案给我。”我定睛一看,这个瘦弱的十六岁女孩站在我的面前,几乎和我一样高。她穿着一件单薄的条纹裙子,苍白、桀骜的脸上有隐而不发的怒气,锐利目光在我手臂下的一堆白色纸页里反复扫描,正试图检索出她的那一份。我下意识把那堆资料抱在胸前,试图同她讲道理:“露露,你还尚未毕业,你的档案要和成绩单一起寄给家长,以便他能够及时了解你的心理和学习状态……”这显然激怒了她,“给我!”露露西尖叫着,我从没见过她那样恶狠狠的表情。“你疯了吗?寄给他?”在混乱中,我感到手臂一阵刺痛,那些洁白的纸页像飞鸟一样飘满了空气。马修喋喋不休的声音也戛然而止。我意识到我被推到了地上,手臂正汩汩流出一小股鲜血,刚刚她的指甲深深地掐进了里面。在我的前方,露露西埋头翻检着那些纸张,她瘦削的脊背和双手组成一把标准三角尺——刚刚就是它们给了我几下重击。忽然,她停下了手里的动作,呆呆地半跪在那里。没有她的?我们茫然地对视了一眼,我不知道这是怎么一回事儿,我在心里说。但她低沉的啜泣声响起时,我感到一股沉重的歉意。与此同时,我听到身后的走廊响起一阵嘈杂的脚步声,像一阵猝不及防涌来的潮水。“叶露露!停下!”背后有人高声叫着,许多的人的声音越过了我,很快抓住了她——为首的心理主讲教师罗伯特和班长汉娜,还有其他的学生们。他第一个冲了上来,露露西的两只手臂被架在他的怀里,头无力地垂了下去,一动不动,汉娜正从她手中拿过那些单子。一群学生围在我身边,扶起了我。我抬头看见考核室的门大开着,不知道他们是什么时候听到动静的。有人蹲在地上开始捡拾那些纸页。汉娜把我的手机还给了我,我感激地朝她一笑。“你需要去一下帕梅拉夫人那里,让她处理一下伤口。”汉娜对我说,她是个身材高挑的黑人女孩,看起来比我更像一个沉稳的大人。罗伯特看了一眼怀中的露露西,严厉地说:“我送她去禁闭室,然后交给校长办公室处理。”露露西低着头,看不出表情。她现在失去了所有反抗的力气,像一张薄薄的纸被钉在了墙上。他们把捡到的文件还给了我。我轻声请求先去交接一下这些资料。罗伯特瞟了我的胳膊一眼。在我刚刚的按压下,它已经不流血了。“好吧。”他答应了,“放在我办公室桌上,你的权限上个月已经开通了。”那些热心的学生们把我送到了楼梯口后,纷纷同我告别。在下楼之前,我突然想要再看一眼露露西。隔着攒动的人潮,她正巧回过头来。很快,她便被罗伯特带走了。我在c5056办公室时找到了露露西的测试单,它被单独存放在罗伯特的书架上,以及一份她的家庭情况报告。我在录入她的数据时,做出了一个决定。很难想象当时的我——一个刚入职两个月的年轻助理教师,竟然会这么干。也许因为是临走前叶露露的眼神,当时她朝我露出一种难以形容的眼神——很奇怪,明明进攻的是她,而她才像受损害的那一方,她的眼神充满了痛苦。我决定帮她一把。然而,这件事情其实比我想象得要严重得多。那天我忙完一切后,看到了站在门外的马修,他脸上带着喜悦的潮红,穿着一身精明利落的西装。晚上我们坐在一家露天的二楼餐厅吃东西,他兴致勃勃地告诉我关于上午在电话里中断的内容。“我升到了科员八级。”他咀嚼着口中的牛排,整个人焕发出八级科员的神气。距我们相约来到这个新的城市工作已经过了快一年,目前看来都有不错的进展。马修在这里很快升职,而我也顺利找到了工作——尽管这只是一个社区学校的心理助教的职位。当时我的老师和朋友都希望我留在我大学的城市里,而马修坚持劝说我来到这里:“很快,我们将会在这里组建一个家庭。”我握住他的手,衷心地说:“妈妈一定会高兴的。”马修微笑着,他的蓝色眼睛里满是怀念。他深爱着他已故的母亲,而他母亲离开他太早了一点。我喜欢此时的空气,安详,沉静,深情,仿佛亡灵和我们一同在场,聆听着我们的对话。我们随后说起了我遭遇的那场意外,话题很快结束,暮色落在我们各自的盘子里,像吞下了一大块即将到来的夜色。

之后的一个月风平浪静,露露西收到一个行为规范警告,必须回家待够15天。值得庆幸的是,她不必因为心理测试不达标而被通知在神话研究所工作的父亲。谢天谢地,没有人发现我的小动作,罗伯特似乎也没有,他照常安排我接手他的工作——他快要调到另一个社区学校了,在远离家庭七年之后终于要与妻子和女儿团聚了,也许这正是他疏忽的理由。只有一次他和我聊到露露西,那是一次他主办的关于情景模拟的心理培训会议。主要内容就是通过扫描被测试者的深层心理区域,来设计出相对应的抚慰心灵的拟真情景。他展示了数个根据不同案例设计的情景:有抓取精神状态设计的幽静密林、抓取气味设计的美食集会,甚至还有通过抓取记忆设计出的儿时卧室,每个几乎都有四五个足球场那么大。会议结束后,我忍不住质问他:“先生,我觉得,作为心理教师,我们似乎不具备扫描他们的心灵的资格。这项技术发明以来,从来没有被国际心理健康协会批准过。如果掌握了一个人心灵的全部弱点,我们设计出的抚慰情景方案可能一不小心就使人变成懦夫和疯子。我想你也明白,这太危险了。”罗伯特的眉头皱了起来,镜片后的双眼显得十分严厉。他一字一顿地对我说:“斐小姐,你是一位年轻教师,你可能接受了太多关于心理伦理学的知识。但是,作为一个老教师,一个二十年资历的心理治疗师,我可以肯定地告诉你,只要这项技术被掌握在专业的心理治疗师手里,它就没什么可能产生任何坏效果。相反,它让我们攻克了许多原本无法解决的难题。你看,我们的学生里,丧母后曾经患有重度躁郁症和思觉失调的叶露露,在抚慰疗法后,上个月的心理测试已经达标了。”我无比惊讶地看着他,问:“谁在给叶露露进行抚慰疗法?”那天当我走出罗伯特的会议室时,脖颈上出了一层凉汗,我感觉我的静脉在疯狂跳动,突突作响。已经是仲夏了,这座社区学校里到处开满了肥硕的栀子花,它们成群结队、张牙舞爪地在每一处空气中招展着。我回到自己的办公室,隔着面前的玻璃墙面,在一处累累的花枝后面,我看到了马修一簇灿烂的金发,接着看到了我熟悉的学生们。自从马修升迁之后,从市政府交通分部搬到了总部大楼工作,离学校仅有一街之隔。他经常来找我。今天马修休假,我请他在我开会的时候,帮忙带领班上的学生去那里写生,从我这里看,他们像立在一副沉静的相框中。现在这副画框正逐渐变得生动起来,他背后的花叶正簌簌摇落几瓣,汉娜和几个学生簇拥着他,他们正兴致勃勃地指点着面前的喷泉水池和铺满水面的白色花瓣。我打开自己的电脑,发现叶露露一天前给我发了一份邮件。她说自己如今不能到学校来,但是她想与我见一面,邀请我去她家一叙。令我有些奇怪的是,叶露露在邮件中说:“斐老师,您帮了我一个极大的忙,几乎是救了我。我不得不抓住这一线生机,请求您来到我家再帮助我一次。但是原谅我不能告诉您我的住址,请您通过别的方式找到我。”我在学生通讯录中找到了叶露露的家庭住址。她住在城北一带,那地方始终搜寻不到。我在网上搜寻许久,都无法知晓这个地方在哪里。直到我从罗伯特的工作电脑里找到了一份回访记录,那个地方在他的私人全息地图里被标注为十二梯,在这里具有一般保密度。我长舒一口气。这时,我看到有一个学生来到了马修的身后,为了不挡住他的视线,马修蹲了下来,正从汉娜手里接过一支缀满花朵的长长枝条。一瞬间我有一种奇异的感觉,我想起马修曾和我描述过他和他母亲的一幅画面。在他小时候,他独身的母亲常常带他去附近的花园漫步,在那里,她编织许多美丽的花环戴在他的头上。我是同马修一样的孤女,我在心底也渴望着来自母亲的抚慰。这副温馨的画面引起了我突如其来的的感伤,同样失去了母亲的叶露露那张忧郁的面孔浮现在我的心中,我匆匆给马修发了个消息,决定立刻去和叶露露见面。按照罗伯特上次的光标指引,我顺利来到了十二梯。十二梯是个非常奇怪的地方,看起来和别的荒凉之处没什么不同。但从踏入这里的第一刻,我就感到没由来的心慌,似乎无数双眼睛在看着我。还好我很快看到了叶露露,她好像是突然就出现在路边似的,仍旧穿着那件条纹裙子,神色有些紧张,但还算冷静。她很快朝我走了过来,习惯性地抓住了我的胳膊。当意识到我的身体开始变得僵硬时,她尴尬地笑了笑,小声说:“原谅我,斐老师。”我安抚地摇了摇她的手,她的头挨在我的身上,在这一刻我们立刻和解了。她带着我绕开两边砌着围栏的大路,穿过一条满是荆棘丛和荒草的小路。途中她警觉扫了一圈周围,低声对我说:“斐老师,谢谢你。在这个学校里,只有你帮我。”

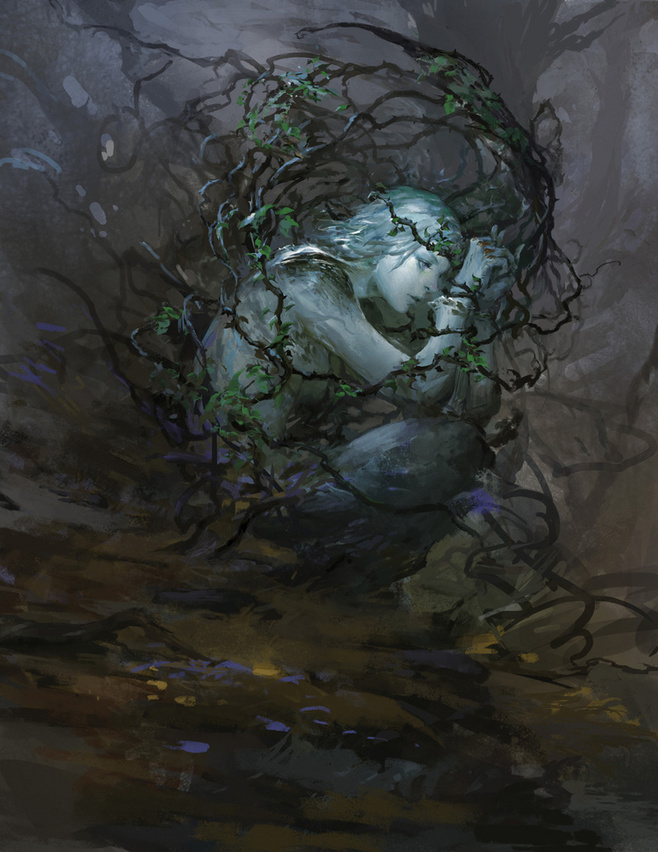

我朝她微笑,她瘦弱的身躯在身边的荆棘丛中时隐时现,却显得十分坚韧。多年的心理学知识告诉我,任何一个真正关心女儿的父亲,都不会多年来和丧母后患有多种精神疾病的女儿分居两地,并在女儿成功入学后,多次向学校索要用来开休学证明的心理测试单。我向叶露露询问关于她的父亲,她回答道:“不,我不是他的女儿。”叶露露冷静地说,“我是一个测试对象。”“那个抚慰疗法?”“对,治疗只是一个借口。你很快就能看到他设计出的拟真景观,或者说,这大到几乎已经是一个城市,他把我放在里面已经十二年了。”我几乎悚然,一般的抚慰疗法仅仅几个小时或几天,结束后就不得不面对随之而来的相当麻烦的脱敏过程。而叶露露的父亲设计了如此庞大的拟真景观,将她放置在里面十二年!我明白我刚刚不舒服的感觉是从何而来了。我曾担忧过的拟真景观的最可怕之处在我眼前正徐徐展开。我们在走走停停后,终于停在了荆棘的尽头。叶露露说,这是她自己设计的入口,从这里进入能避免被她父亲追踪到。在进入之前,叶露露问我:“你知道这里叫什么吗?”我回答说:“罗伯特说它叫十二梯。”“对,仙家十二梯。他想造出一座通灵的城市。”话音刚落,我便看到了有生以来最恐怖的一幕。巨大的密密麻麻的景观交错出无尽的叠影,就像全世界被胡乱倒在一片画布上。刚开始是恐怖的颠倒,我们脚下开始出现无边无际的骀荡的天,汹涌的川流不息的云海像巨大的白色鲸鱼,成群结队地从中穿过。海底时而出现恐怖的辉煌的日光,时而被一片亮白的月色覆盖。最可怕的是头顶的土地,一开始它只有我们那么高,在极度的压迫中,我几乎想要跪倒在地。之后,地面迅速抬高,上面开始生长出无数磅礴的山河,挟风带雨,像日本神话里的八岐大蛇,在极度的扭曲中逐渐落地成型,犹如银蛇狂舞。当地面再次倒转的那一刻,我开始情不自禁地痛哭。不知道从哪里吹来的洪大的风,把我们的长发吹拂如小蛇。叶露露抱紧我,安慰道:“结束了。”她用手指着面前屹立的巨大城市,说:“这里就是大荒。”这是我第一次来到大荒,被眼前的情景震撼到久久不能说话。大荒的天是淡淡的微茫的青,洗出古时候青铜苍苍的阴色。叶露露说老地方就是这样,暮霭下的旧城墙,青苔满阶生,还能照出琉璃瓦上一抹辉煌的影。她说这个拟真的城市已经独自运行了几百年,在他们编写的程序中,大荒是古世界输了一百八十年科技的血,两百年以来倾全人类之力,终于在灰飞烟灭之前,生生凿通的一个新人类家园。“大荒”的名字就是那时喊出来的,跟着的还有“蓬丘”“岱舆”“员峤”“方壶”和“瀛洲”。这些地方她不知道现实中在哪儿,但是她见过那里的数据库中运送到这里来的人物,在大荒的兴盛期,那时到处转悠的都是各处的人,蓬丘人是里头的时髦人物,有一阵儿流行上下红一色的衣裳,眼前招摇的锦葵红、鹅冠红、石竹红都是蓬丘人。幸亏男女都生的顶漂亮匀称,堆砌成这样也不难看,哪怕看多了也只觉得衣袖飘飘,霓裳乱舞。叶露露告诉我,她父亲在另一个城市的研究所负责维护这些数据,据她所知这个拟真的项目如今已经投入了无数人力。她是这里唯一一个长期测试对象。“我从四岁生活在里面。测试时长已经达到了几万小时。我们之前约定等我成年后就可以离开这里。但是……从他最近的动作看,他对我去社区学校已经非常不满,他并不想放我离开。”我拍了拍叶露露的肩膀,她用力将眼中的泪花挤掉,打起精神告诉我,十二年来她多次调快过大荒运行的进程,修改了无数数据,但每次总在她父亲带领的研究组的维修中被重新修正。但功夫不负有心人,现在她已经拿到了一条底层密匙,并且摸索到了维修组的作息规律,调快了两次大荒的进程。在维修组的休息期,数据恢复的密匙只有她自己有。叶露露说,大荒的数据支持只研发到第一千年,再往前走就只能停顿。她决定那时候逼迫她父亲出来和她对话,让他保证恢复她之后的人身自由,不再逼迫她生活在景观里,不然她就抽掉那条底层密匙,让一切都玩完儿。叶露露带着我走遍了大荒的地图。大荒的精巧复杂,完全不输于任何一个真正的城市。现在大荒已经走到了五百年后,繁华不再。从前乱的时候这里是雨打金盆,火云烧海,一时迎送多少瀛洲大商客,往来求取紫金身,如今都天涯流落。留下来的只有现在的瀛洲街衢,镜匣上尘生,照出一剪昏黄的影。也开始逐渐有衰败的迹象,沦为古世界的遗物。她昨天查看了这里的人们的态度,发现他们都在抱怨。这个地方过去是一方亚肩叠背的渠,汪汪洋洋的,盛着曾经豪奢的美梦。如今已经变成一个惊惧的玩笑,在新世界之初被招来的一群遥不可及的历史里的鬼魂,不祥的半死的去处。我们置身无尽的人群中,发现新人们已经极少来这里,怕沾染那些封固的阴森幽寂的空气。现在这里只剩下那些老人,坐在几个老地方,谈及那些欢愉的往事,抑或是淡淡的惆怅……白头宫女在,闲坐说玄宗,别有一种凄楚的情致。她带我去了匆匆浏览了整个地图,最后我们停在了地图上一个叫做蜀道士的坐标前。叶露露说:“这里是个茶楼,也是我们将要谈判的地方。”它坐落在遍植竹林的山脚,萧萧之声颇有清气。一路上山径悠长,山泉绕过身侧,叮咚作响,犹如环佩。人在匣中,如同八音盒里绕柱而歌的小人偶,很容易生出眼前似梦似幻的错觉。我们走进去,喝了一杯茶。蜀道士的茶并不好喝,有股陈年的潮气,喝多了像在昏昏的日头下晒太阳,浑身不舒服,在这条颇有野趣的山路上,我看到两个扮作童子模样的人,穿着一样的蓝衣白袍。在他们身后,远处影影绰绰地升起一座白石搭成的半山庐,像个巨大的白匣子。两个人宛如匣中的菱花镜互相映照,我忽然有点恐惧,害怕他们转过头来,其实生着一模一样的脸,赶紧移开了视线。叶露露对我说:“斐,我到时候送你去密匙的匣子里,那里在大荒的最里面,只能进去一次。如果我们谈判失败,你就在那里帮我抽掉密匙,很简单。”她做了个拔钥匙的手势,“我已经设定好了声纹输入,你只要在那里说出那句话就好。”“抽到密匙会有什么后果吗?”叶露露说:“会被送出去,回到我们进来时那片荆棘丛里。但他在另一个城市,没法立刻前来追杀我。”她笑了笑:“最坏的结果就是之后我就得开始逃亡了。不过你放心,我们离开之前,我会消掉这里的所有足迹,不会连累到你。”她若有所思地说:“不过我猜,他一定不会那么干的。”当我离开的时候,天已经全黑了,这里像个真正的荒郊野岭。叶露露帮我在路边拦车。在我离开十二梯之前,她指着远处大荒渐渐熄灭的灯火说:“你看,这里像不像个游乐场?”她叹了一口气,说:“可我不想再玩下去了。”接下来的一周中,我在心不在焉中度过。那座不存在的城市的残骸时时在我的眼前浮现,时而庞大到无边无野,立在里面连呼喊也无法传出;时而又变成精巧而微缩的玩具屋,几乎无法容纳一个人的躯体。我在极度的亢奋中神情恍惚,一度引起了罗伯特的狐疑,但我已经无暇顾及。直到周六的傍晚,马修来找我,我们在长满栀子花的喷泉旁散步。落日余晖,他金色的头发仿佛也荡漾着光晕。他微笑着告诉我;“斐,我们很快就可以安家了。”他说他已经选好了一处地方,来建造我们未来的新居。这片地方处在他所供职的交通部的一处新规划中,只有五十个名额。作为职员,他可以享受一笔大的津贴。算下来,我们的收入正好可以支付购置所花费的费用。我不由得十分高兴,我和马修两个没有亲人的人,最渴望的是拥有一个完整的家庭。马修含笑说:“斐,你可以考虑中断你的职业生涯,来为我们的小家和将来的孩子腾出时间了。”我们热烈地拥抱在一起。直到越谈越兴浓,不知不觉中走进了栀子花掩映的深处。在那里的石桌上,我看到了罗伯特的金丝眼镜和一条领带。当我们离开时,我听到了一声细小的动静,扭头一看,一只新鲜的、长满花朵的枝条正掉落在地上。当我再次来到十二梯时,独自走过那一片长满荆棘丛的土地。没有叶露露的帮助,我的双脚很快布满了血痕。我忍着疼痛走到了终点,叶露露在那里等我。她表情严肃,我们紧紧握住了对方的手。在进入大荒之前,她低声和我说:“这几天大荒里又过了几百年,昨天晚上我躺在床上,做了个长长的梦。梦见我们成功了,十二梯哗啦一声被推倒了,这个屋子里面其实什么都没了。像吹蜡烛似的,忽的一下灭了……”像上一次一样,我再一次紧紧地抱住了她。密匙的匣子原来藏在一座山里,叶露露把我送进了这座山中。山上有白云,浮阴翳阳光。山极高远,色如青鬓。连峰叠巘,几乎与浮云平,仿佛千百年从未有人造访。青山影里,隐隐传来淙淙的振崖声。等了片刻,我看到山崖边的栈道上落下一个人来。他大约十五六岁,头枕一方黑石,面朝茫茫群山。风鼓鼓地吹着他的脸,他头上是一大丛青叶子,日光照下来的一刹那间绿幽幽的,有种阴凉的潮气,隔着很远吹进眼睛里。我把脸凑了过去,试图看得更清楚一点。我总觉得他十分熟悉,又说不出到底哪里熟悉。他坐起来,似乎细听着远处的动静,半晌一动不动。“喂。”他忽然对我说话,把我吓了一大跳:“你听到了吗,他们开始谈了。”我侧耳仔细去听。半山庐里极静,也许是阴天的缘故,连鸟鸣也没有。竹叶的气味像一副奇异的暗哑的嗓子,在风里微微发着抖。他们坐在正对着窗的矮桌前,面前的茶水才刚刚沏上。窗前映出不远处的陶然亭。从我这里看去,他们的身影像两枚瘦削的薄薄竹叶钉在八角飞檐下。半晌没有任何动静,我转过头问那个少年:“你是谁?为什么在这儿?”“叶露露没有告诉你吗?”他拔下一根青色的叶子,放在鼻尖用力嗅了一下。“我是叶陶然,她的父亲。”我吓了一大跳,我终于明白那种熟悉感从何而来了。“别害怕。”他笑了一笑,露出一排牙齿,现在更像叶露露了,一个会笑的、健康的、十六岁的叶露露,那个苍白的、瘦削的叶露露的反面。“我只是一行数据,很早就被放在这儿了。等会儿你还得对我说话,密匙才有用呢。”原来,他是那个盛钥匙的匣子。面对叶陶然,我忍不住问:“你为什么要囚禁叶露露?”他想了想说,“为什么你们要这么想呢?其实也可以说,我送给她一座大城堡,放满了各种各样的玩具。”叶露露的哭声远远地从上面传来,她哭得极为伤心,我想起了她从地上被拖走时绝望的眼神。“她在里面不快乐。”我说。“她并不是这里的主人,更像是个玩偶。”叶陶然笑了:“别的地方,还找不到比这里更好的屋子呢。“她的哭声更大了,震得我耳边嗡嗡作疼。我意识到时间到了,面对逐渐靠近的叶陶然,我张了张嘴,念出了那串密匙。在我的话音落下之前,叶陶然对我说了一句话。他的表情十分平静,而这句话宛如最恶毒的诅咒。我几乎以为我们必败无疑。但是随后,密匙便生效了。先晃进眼睛里的是漫天的云烟,白绣球织出的急管繁弦,彷彷徉徉铺满了一大篇,那样磅礴的云彩几乎不能久看,像人在极高处放歌,隐隐振振,万年春未老,锦绣望成堆。太繁丽了,双眼几乎承受不住。等到一旦唱出了那个调,便乍然生出千丈的光彩,从此光泛楼台,无数金黄皮毛的猫躲在里头抟击腾掷,金骆驼,铜狮子,全是花阴下醺醺的热闹。等云烟谢了,里头隐约显出山的印子。很快,这印子也像茶杯上的一片水渍,彻底消失不见。等我再次睁开眼睛,发现那座山已经消失了,我躺在一片辉煌的花海中,午后的太阳暖洋洋地照在身上,像是一层金色的被子。叶露露在一边注视着我。“成功了吗?”我问。她微微点了点头,说:“说不好,但是他答应放过我了。”我舒了一口气:“那就好。”这时我发现我的身下铺满了灿烂的向日葵。日光下,无数招展的金扇作翩翩舞。她们无边无际,广阔而生动,一直铺展到远处的天边去,像是在金线编织的梦境之中。我奇怪地问:“这里的荆棘呢?”“我离开那里之前,用最后的权限修改了这里的数据。”叶露露说。“漂亮吗?”“很美。”我衷心地说,正是日照最好的时分,那些美丽而骄傲的花朵纷纷扬起了头,宛如少女含笑的面孔,这是她们一天中最美的时刻。我们站在这个拟真的花海中眺望远方,这个轻盈柔软的地方,没有任何引力可以导致下沉,所有落日都冉冉升起,柔和的风反复吹过我和叶露露的脸庞,从这边到那边,似乎永远不会厌倦,也不会消失。我突然感到手指一阵刺痛,拿起来一看,不知道什么时候,一颗荆棘爬在了无名指上,已经划出了一道血痕,不由得叫了一声。“你要小心了。”叶露露说,“被荆棘划到手,是要倒霉的前兆。”几个月后叶露露同我告别。她的气色已经恢复了很多,决定离开这座城市,去各处自由地漫游。栀子花已经谢了,我们坐在大理石花园里聊天,空气中似乎还浮动着昨日淡淡的幽香。她问我:“你还记得我告诉你的密匙吗?”我说:“记得的。”那句隐秘的咒语出现在我们的嘴唇之间,被以同样的音调轻声念出:“她随时愿意接受挑战。”[1]我们还聊到了叶陶然,原来那天叶陶然对我们说了同样的话:“我们还有很多这样的城市,总有一天你们还会回来的……很快。”罗伯特和汉娜的婚礼定在同一年的九月,那时候我已经随马修搬到了城南新的住处。马修热情好客,每个前来拜访的人都我们的这座新房子的位置赞赏有加,说风吹来的声音,像乐器演奏一样动听。但我来到这里的第一天就开始频繁头痛,有什么声音始终在我的耳边嗡嗡作响。马修说也许是怀孕的缘故,但我知道不是。他很快又升职了,我们在一起的时间越来越少,由于我拒绝了辞职的缘故,马修变得有些不耐烦。当我们在一起时,往往聊起他已故的母亲,和以前一样。而确实有什么不一样了。比如我们共同决定庆祝的两个日子。马修认为这是他升任八级科员和购买新房的两个日子。而对我来说,则是和叶露露相识,以及结束在玩具之城的历险的节日。我仍会频繁梦到叶露露,在梦中,我们躺在十二梯那片金色的灿烂花海中,她的脸色已经褪去了苍白,那些灿烂的光线,此刻幽静地交织在她的脸上,像许多条干涸的河道,不知道未来要在哪里打通。她的眼睛不怕太阳,在日光下显得十分剔透,像生在水底、从来没想过上岸的黑色的小石子。我们对着远处缓缓落幕的玩具之城,一同念出那串密匙的后半截,直到它分崩离析,再也无法囚禁任何人。“她拥有狙击手的敏锐视力而且毫不畏缩地凝视未来。”[2](注[1][2]:出自波兰女诗人维斯瓦娃·辛波丝卡(Wislawa Szymborska)的诗作《仇恨》,选自《辛波丝卡诗选》,陈黎、张芬龄译。)

作者简介 :孙晓迪,北京师范大学文学院2019级文学创作与批评专业研究生。

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助