利维坦按:

一个朴素的问题摆在我们面前:为什么是鸡,占据了我们烹调的主位?要知道,在20世纪大规模工业化养殖发展起来之前,鸡在经济和营养方面给人的贡献并不明显。吃蛋古已有之,吃鸡却并不普遍。培养斗鸡倒是古人的娱乐项目之一。不过考古学家发现,古罗马人酷爱吃鸡,发明了很多享受美味的吃法,比如煎蛋卷和在鸡肚子里填充香料的做法。不过在公元前161年,为了防止罗马共和国风气败坏,一味追求奢靡享受,当局颁布了法令,要求人们每餐只能吃一只鸡(估计说的是每个餐桌,而不是每个食客)。随着罗马帝国的衰落,鸡在欧洲的地位大不如前。有历史学家分析,在后罗马时期,由于缺乏大规模的养鸡场,鸡的个头退回到了铁器时代。几百年后,更皮实的鹅和鹧鸪等禽类开始在中世纪的餐桌上亮相。而鸡再次迎来的高光时刻,则要归功于今天文章的主角:维多利亚女王和她老公。没错,这对高阶的养鸡专业户甚至改变了吃鸡的历史。

波兰鸡并非源于波兰(一说来自荷兰,但仍存争议),人们饲养它是为了欣赏华美的羽毛与鸡冠。这对儿闪闪发光的金色波兰鸡曾出现在刘易斯·怀特(Lewis Wright)于1872年出版的《家禽图册》(The Illustrated Book of Poultry)中。在维多利亚女王漫长而多产的统治期间(1837-1901年),众多建筑拔地而起、无数书籍出版于世、新式家具琳琅满目。虽然女王不是安妮女王复兴风的创始人,没写过《米德尔马契》(Middlemarch),更没下令要求给舒适的沙发冠以雕饰硬木外框,以至无数工匠始料未及、伤透了脑筋,但我们往往将这些产物称为维多利亚式建筑、维多利亚式文学、维多利亚风家具。

事实上,维多利亚女王与肯德基走红的关系更大。没错,这话没毛病!女王和丈夫阿尔伯特(Albert)曾在养鸡、育鸡上投入了大量时间与精力。在19世纪中期的英国,鸡们骨瘦如柴,食之无味。而维多利亚女王改变了一切,她饲养了大批又肥美又漂亮的鸡,其中很多甚至和亚洲出口的禽类交配过。女王对鸡的喜爱引发了所谓的“母鸡热”,当时,两只鸡的价格竟疯涨到了700美元(相当于2021年的24000美元),直到1855年,养鸡泡沫才破裂。

浅黄色的上海公鸡,选自哈里斯·威尔(Harrison Weir)的《家禽画册》,1853年版。维多利亚女王的举动,让鸡开始在世界各地渐渐流行起来。她养的母鸡比当地品种更能下蛋,肉质也更香。这件事直接改变了哈兰·桑德斯(Harland Sanders,生于维多利亚时代末期,肯德基的创始人)上校的人生走向。要不是女王让鸡肉流行于世,一百多年后,这位受人尊敬的上校可能就要用11种草药及香料混合的秘方炸制其他食品了。总之,感谢维多利亚女王从肯塔基炸负鼠手中拯救了世界。

安德鲁·劳勒(Andrew Lawler)就不同了,他不会跟我一样一本正经地胡说八道。作为《鸡征服世界》(Why Did the Chicken Cross the World,由Atria图书于2016年出版)一书的作者,他精心编排了脚注,必须比我更靠谱。尽管如此,劳勒这本引人入胜的书中,还是提及了女王与上校,这两个看似八竿子打不着的人其实有所关联。

故事要从1842年说起,那年维多利亚女王收到了五只母鸡和两只公鸡。当时,大多英国本土鸡又瘦又小、平平无奇,只会啄食和咯咯叫,而女王的交趾鸡或上海鸡却十分与众不同,颇具观赏价值。

1853年,众多描绘了上海鸡的插图都表明,这种鸡有淡黄色的长腿、丰满的身体和黄褐色的羽毛,其中公鸡还有黑尾。不过,奇怪的是,有媒体曾把这些异域鸡称作“鸵鸟鸡”,这表明女王或许曾养过马来斗鸡(可以长到90厘米),但聪明的社论漫画家总会将交趾鸡或上海鸡画成鸵鸟状。

劳勒在电话里说:“当时的英国人不清楚东南亚与中国的地理位置。即使水手在印度尼西亚上岸,把当地的鸡带回了国,伦敦码头上的人或许也会将其当做中国鸡。当时,‘中国’一词不是特指中国这个国家,而是代指‘东方’这个大的区域。”

1841年,也就是鸦片战争末期,鸡在“西方”随处可见的说法开始在中国(特指中国,并非泛指东方)流传开来,当时,帝国主义为满足殖民野心,纷纷争夺瓜分中国的主权。出于某些原因,自17世纪开始,西方人一年只能在中国购买几次精美的瓷器、丝绸及茶叶,且交易地点仅限于少数南方港口,其中包括广州。中国人曾合情合理地要求西方人用白银换取货物,而贪婪的英国很快因此陷入了贸易逆差的困境。到了18世纪晚期,英国东印度公司企图在孟加拉种植鸦片以消除贸易赤字,当时孟加拉还是英属印度地区之一。虽然能让人染上毒瘾的鸦片在中国是违禁品,但英国人还是将它们卖给了中国的黑市商人,对,那些商人要用白银购买毒品。

英国供应的鸦片大量涌入令中国人十分不满。于是1839年,清政府发起了类似于波士顿倾茶事件的反抗活动(即虎门销烟),查获并销毁了数千箱英国鸦片。回想起来,这一举动是抵御外界非法及不道德侵犯的自卫行为。然而英国人却不这样认为,他们率领军队侵略中国内陆,派遣军舰侵犯中国海域。

臭名昭著的海军指挥官爱德华·贝尔彻(Edward Belcher)向维多利亚女王进献了许多异国鸡。在他生前,人们用他的名字命名了世界上最毒的爬行动物。其中两艘军舰的指挥官正是爱德华·贝尔彻,1836年,他搭乘英国皇家海军的“硫磺号”离开了英国,踏上了环球航行之旅。同年,查尔斯·达尔文结束了为期五年的考察,乘坐英国皇家海军的“小猎犬号”返回了家乡,这艘军舰曾载着他前往加拉巴哥群岛。在那里,达尔文一边研究着各种有名的雀类,一边度过了1835年的秋天。

大多数船员并不喜欢贝尔彻,他在英国本土的口碑也不怎么样。就连他的妻子戴安娜也曾指控他故意在新婚之夜令其染上性病,当她起诉离婚时,这一说法在法庭上得到了证实,但法官并未批准二人离婚。尽管如此,戴安娜还是离开了这个无赖。把世界上最致命的爬行动物——毒性很强的海蛇——命名为贝尔彻的原因有很多,故意把性病传染给妻子显然只是其中之一。还好当时贝尔彻并未去世,否则人们就没法儿看他气急败坏了。

让我们言归正传,回到1841年,说说鸡的事儿。那年,贝尔彻中断了环球航行,指挥两艘火力足以在珠三角击沉整个清军水师的军舰,并以维多利亚女王的名义,率军占领了香港的深水港。女王1837年即位时只有十八岁,当时贝尔彻刚刚离开英国一年。

贝尔彻在旅途中为大英博物馆收集了许多标本,红原鸡便是其中之一。这种野生的东南亚禽类被视作家鸡的祖先。1842年8月29日,中英双方签订了《南京条约》,1843年6月23日,清廷终将香港拱手让于大英帝国。巧合的是,1842年8月,贝尔彻刚好回到了伦敦。在回家途中,他频频靠岸,一边补充物资,一边为大英博物馆收集动植物。雄性红原鸡,即家鸡的祖先,就是他收集的众多标本之一。贝尔彻还曾在苏门答腊岛北端某港口停留过,据船长的航海日志记载,他在那里买了一些家禽。

劳勒认为这些苏门答腊的家禽最终成了皇家鸡舍的一员。“但我们没办法加以验证,”他谨慎地说道,“我们现在没有,未来也可能拿不出有说服力的证据。然而就外形而言,女王饲养的鸡更像苏门答腊的禽类,而非中国的。”

不管它们源于何处,贝尔彻确实在1842年9月,将五只母鸡、两只公鸡献给了女王。他的名声很差,即使在占领香港之后,也不能亲手将异国鸡进献给女王。

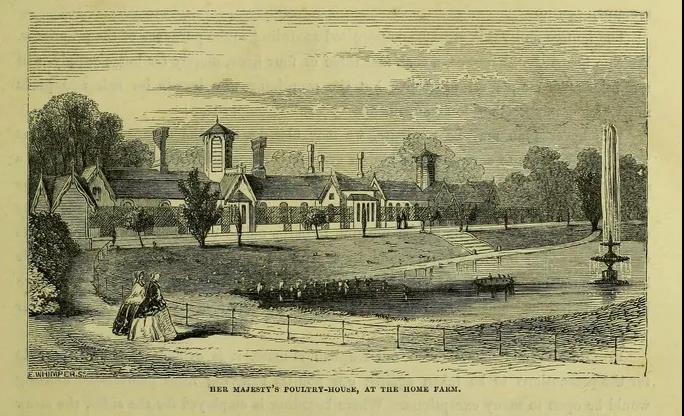

维多利亚女王的鸡舍,绘于19世纪50年代左右。维多利亚女王很喜欢动物,越漂亮的越喜欢。据劳勒记载,女王曾因“热带地区国王”进献的“狮子、老虎及豹子”而倍感兴奋,并称其为“野性的贡品”。她把这些动物送给了她经常光顾的伦敦动物园。

阿尔伯特也喜欢动物,尤其是鸟类。二人于1840年结婚后,便开始寻找场地,建了一个鸟类饲养场。后来苏门答腊鸡到来后,他们又扩建了饲养场,修了一个宽敞的家禽舍。

在女王及其丈夫为异国鸡建造华丽的鸡舍前,皇家家禽饲养员詹姆斯·沃尔特(James Walter)曾将它们与杜金鸡的祖先(1世纪时,罗马人将其带到了不列颠群岛)养在一起。多亏了沃尔特,1846年,当马铃薯饥荒席卷爱尔兰时,女王及其丈夫才能把三只母鸡和一只公鸡(由贝彻尔的苏门答腊鸡的后代杂交而成)送去都柏林,期盼这些体型大、下蛋多的鸡的后代,能帮忙养活一个饥饿的国家。

1849年,这些鸡的后代已登陆美国东部。东部鸡肉的价格和西部铁镐、铁铲的价格都在疯狂上涨(当时在美国西部的加利福尼亚,淘金热正如火如荼)。虽然鸡的价格最终下降了(1855年甚至一度暴跌),但美国——事实上,乃至整个世界——对鸡肉的需求并没有减少。

没过四十年,哈兰·桑德斯于1890年出生了。劳勒跟我们说,和19世纪初相比,当时美国已有2.8亿只鸡,可以下100亿个蛋,家鸡的普遍程度急剧上升,鸡蛋和鸡肉成了奴隶的盘中餐,而地主更喜欢吃鸭子和鹅。

肯德基创始人哈兰·桑德斯(1890-1980)。支持废奴主义的维多利亚女王极大影响了潮流,她令美味营养的鸡变成了常见的食材,在她逝世十几年后,政客纷纷向潜在的选民承诺“家家户户的锅里都会有鸡”。二战后,KFC开始在美国遍地开花,桑德斯上校只需保证所有鸡都丰满肥美,在吃的时候要吮吸粘在手指上的鸡油,以防止其流到肘部,就能卖掉许多炸鸡胸、鸡翅、琵琶腿和鸡大腿。

1855年的母鸡热令吃鸡后舔手指成为现实,如果两只鸡的售价一直保持在700美元,那鸡肉就不会如此流行。鸡肉价格暴跌对查尔斯·达尔文而言也是一件好事儿,他终于有钱买足够的鸡开展研究,1859年出版的《物种起源》记载了相关研究成果。

劳勒说:“我发现在我的研究中,最有趣的发现是:达尔文非常清楚鸡能帮助他理清他的理论。很多学者往往会忽视鸡在进化理论发展过程中的作用,我认为这是因为他们并没怎么关注过鸡。”

和女王一样,达尔文也很关注鸡,也是越花里胡哨越喜欢。母鸡热及鸡价暴跌致使英国到处都是源自亚洲各地的鸡,因此达尔文才有足够的资金比较研究它们的野生祖先,或许他正好研究过红原鸡或贝彻尔送给大英博物馆的野鸡的后代。

劳勒说:“通过研究异国鸡的尸体,达尔文搞清楚了它们在养鸡场变化的全过程。家养的山羊、绵羊、猪等动物不适合作为研究对象,因为它们的骨骼与野生的非常相似。但鸡的骨骼却能显示出人工选择的影响。”

通过研究鸡的骨骼,达尔文发现伺养者为了华美的鸡冠,刻意培育黑波兰鸡等波兰的鸡时,无意中破坏了它们的头骨结构。加州大学戴维斯分校(UC Davis)小型及工业级规模家禽业推广专家助理理查德·布拉奇福德(Richard Blatchford)也认为骨骼是研究的关键。他跟我说:“达尔文对有羽冠的鸡特别感兴趣,研究过很多头顶超大团羽毛的鸡。虽然它们并非源于波兰,但却都被归为波兰品种,它们看起来很古怪,维多利亚时代的人却认为其极具观赏价值,我完全理解他们的想法。达尔文发现,培育羽冠更大、更浓密、更漂亮的鸡时,饲养者改变了鸡骨的形状,譬如刻意在头骨上穿孔。这种做法似乎会破坏遗传特性,但这正是人工选择的方向。如今,我们都知道人工选择某项遗传特征,会令许多别的特征发生改变,但当时的人们并没有意识到这点。”

如果说自然选择进化是《物种起源》的主题,那么经人工选择饲养的家养鸡则可以佐证进化规律。

如今,无论在自家后院养什么鸡,观赏也好,食用也罢(养殖规模当然比女王小很多),都是一种潮流。布拉奇福德说:“过去十年间,一直有人在后院养鸡。疫情爆发后,人们不太愿意去杂货店,养鸡的人数更是达到了高峰。不过,本地食品运动开展频繁才是流行养鸡的主要原因。人们希望增强对食物的掌控程度。鸡的体型相对较小,不需要太大的空间,也比较好养,而且不需要杀掉它们就能获取食物——鸡蛋。”

当然,鸡本身也是食物,19世纪下半叶出现的某些争论正围绕于此。布拉奇福德补充道:“很多人养鸡是为了获取食物,但最终它们却成了宠物,乃至家庭的一员。人们经常问我:‘如果我的鸡不下蛋了,我该怎么办?’在此之前,答案很简单:‘吃掉它们。’”

19世纪,饲养者们培育出了无数美丽非凡的鸡,这幅19世纪70年代的插画所绘的褐色来航鸡便是其中之一。安德鲁·劳勒吃鸡,但不养鸡,所以他不需要考虑如何处理鸡。

被问及喜欢什么鸡肉料理时,他回答说:“我喜欢印尼炒饭,可以和鸡肉一起吃,但不一定非要这样吃。这是荷兰人最喜欢的菜,毕竟他们把苏门答腊岛变成了殖民地。但我是南方人,是吃炸鸡长大的。”

所以他肯定是KFC及其竞争对手福来鸡(Chick-fil-A)的粉丝,对吧?劳勒说:“当然不是!最近我一直更倾向于吃农场饲养的走地鸡,而非工业化流水线下养殖的鸡。人们培育后者就是为了吃掉它们,即使活着的时候待遇还可以,这些鸡也会遭受生理上的痛苦。这让我想变成素食主义者。”

文/Ben Marks

译/antusen

校对/Boomchacha

原文/www.collectorsweekly.com/articles/fancy-fowl/

本文基于创作共享协议(BY-NC),由antusen在利维坦发布

文章仅为作者观点,未必代表利维坦立场

来源: 利维坦

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

利维坦

利维坦