图1 车辆陷进湖泊中(汪勇 摄)

图2 雪地里挖车(杨瑞敏 摄)破冰者 此次湖泊调查工作,主要有测量湖泊深度、湖泊水质以及钻取湖芯等。 相对于在其他地方的湖泊调查,此次科考队员面临的最大困难便是大风大浪。可可西里的寒冷,又带来了新的问题,即湖面结冰,船只尤其是用于打钻的平台难以行进。 因此,在考察多格错仁强错时,科考队每天早晨的新任务便是拿着铁锨、船桨等各种工具去破冰。他们笑称自己为“Ice breaker”。最终将平台推进到预定位置,并成功完成了打钻任务。科考队员说,虽然每次作业归来,满身披着冰(湖水打在身上,很快结成了冰),但心里满溢的是完成任务的喜悦。

图3 科学家们在湖上钻取湖芯(汪勇 摄)

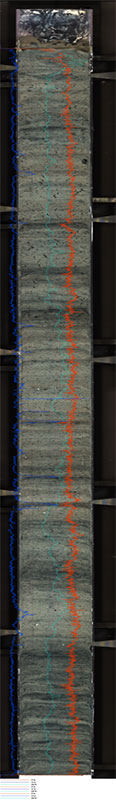

图4 钻取的湖芯

图6 作业归来(汪勇 摄) 苦中乐 恶劣的自然环境,注定让旅行定格为苦旅。然而,在科考队的记忆里,却是一种真实的快乐。科考队员杨瑞敏告诉我们,这种快乐来源于对困难的挑战,来源于胜利的喜悦,更来源于自然的力量和美带给心灵的震撼。 在这人迹罕至的地方,天空是令人心醉的蔚蓝色,湖泊清澈的迷惑着心灵,而野生动物更是带来了无限乐趣。在经过沙窝滩时,正赶上雄性藏羚羊下山与雌性藏羚羊交配的季节,成群成群的藏羚羊总是奔跑出一点距离,然后又羞羞答答地回头观望着科考队的车队。与藏羚羊不同,藏野驴则表现得大方可爱。此行的艰苦,就这样融入了这绝美的自然之中…… |  图5 湖芯元素扫描结果 |

图7 地表析出的像碎雪一般的盐分 (李香钰 摄) 2010年8月,中国科学院青藏高原研究所方小敏研究员主持的中德柴达木西部千米深钻计划开始实施二期计划。科考队要从北京经兰州跨越两千多公里,历经几番折腾才能到达目的地——碱山。科考队员李香钰说,行前方老师叮嘱“带上秋天的衣服,一两个月就回”,不曾想的是,钻探任务并不如预期那般顺利,直到冬天才得以返回北京。 冰与火之歌 这次野外钻探的任务,白天大家一起在现场钻探取样,样品初步描述、记录和整理;8个小时的夜班科考队员则轮流值守。 这项工作的实施中,需要保证样品顶部和底部朝向的真实性,不能倒置,这对于用地磁学方法测定样品序列的年龄至关重要,科考队员们必须在现场值班以保证各种流程不出差错。伴着科考队员的,有8月份正午的炎炎烈日,有12月份寒夜里的澄澈星空。 在这荒芜人烟之所,科考队需要从百十公里之外采购饮用水和钻探所需的水,采购汽油通过发电机产出钻探和生活需要的电力,采购煤炭满足取暖烧开水的需求,隔几日便要到冷湖或花土沟采购回来各种食材维持20多号人在这里的生活。 不仅如此,这里还非常干旱。 刚来时人在生理上是较难适应的,科考队员每天早上醒来,鼻孔中满是干燥的结痂,带上口罩依靠口罩存储的水汽方能减缓这种伤害和痛苦。 这里的风很狂很野。 柴达木盆地中的雅丹地貌即是其撒野后的杰作。夜幕落下,风不住地嚎鸣,可以听到沙子淅淅地落在帐篷内塑料袋上的声音,第二天早上起来在床脚处可发现小小的细沙堆。科考队住在一个大帆布帐篷内,为了抗御风的肆虐,他们又将带来的露营帐篷铺设在各自的床板上,他们戏称这为“太空舱”,住在里面确实更有安全感。 这里冬天很早很冷。 10月份,营区内盛水的四五个大桶已开始结冰,每次取水必须用工具砸开冰层。在11月份则更冷了,有时直接将砸取的冰块放在水壶里面,放在火炉上,看着冰慢慢融化开来,似一场“冰与火之歌”。

图8 盛夏(上图)和初冬(下图)的钻井架 (李香钰 摄) 难中行,苦中乐 钻探并不顺利, 地下的事物远比空中、水中的东西更为神秘不测。尤其是钻探到几百米的地下时,由于空位倾斜度过大而不得不用水泥封孔至之前某个层位,待凝固后继续往下慢速钻探以控制倾斜度,这一番折腾往往耗去数天时间,越往下钻这种折腾的时间越长。 此外,钻探机器和发电机的故障也时有发生,在故障期间,发电机不再整日轰鸣,只在午饭和晚饭时刻发电以供做饭所需。黑夜袭来,静的像触摸到死神的脉搏。工期一再延长。等待是一种煎熬。 为了减缓这种煎熬,也为了保持良好的精神状态,闲暇时必须让自己有事情可做。科考队在一起斗地主,输了的惩罚是喝水。考虑到这里太干燥,这个游戏于身心都是极为有益的。 每一周左右,几个人则会往碱山北边靠阿尔金山的方向走去,那里看似不远,可花上4、5个小时也走不到一半。 更多的时候,需要自己从周边发现生活中快被风干的乐趣: 吹风,听音乐,看天空,看雪山,看云来云去,看蓝天中飞机划过的轨迹,看朝阳和晚霞,看夜空中的星河,看北边绵延起伏的阿尔金山。积雪在晴空的阳光下格外醒目,久久地注视,人就感受到了一种精神的力量:不为大漠荒寂枯凉而黯然失神,不为烈日当空而折服士气,像一位骑士优雅地披着高洁的风衣,洒脱而又淡然地桀骜不驯。正午时分,帐篷内还是较为闷热,带上垫子和一两本书,躺在帐篷外阴凉处,凉凉的风拂过,枯寂沉闷的等待顿然为惬意一扫而过。带着太阳镜,望着来去无踪的云,累了就眯着眼打着小盹,似一只闲云野鹤浮于苍穹。 在荒芜人烟之所,度过了近四个月的人间烟火,此次科考任务圆满完成。这期间,像是流放的生活,也夹杂着自由的气息,几份诗意也氤氲自科考队员李香钰之怀:“流人独处风自寒,浮云做伴酒尚香,桂魄青霜悄入眠,故国三千梦里还”。

图9 对钻孔样品进行初步处理 (王九一 摄)

图10 钻孔样品封装到箱子里 (王九一 摄)

图10 钻孔样品封装到箱子里 (王九一 摄)

图11 柴达木盆地钻探现场及其代表性岩芯岩性特征(白色为盐层,黑色或灰色为泥岩或粉砂岩) 常人心动高原,往往源于她那迷人的圣洁美景;科研人员心动高原,不是源于她的美丽容颜,而是由于她腹内藏有记录气候环境变化的信息宝库。 科学家们动“芯”高原,是为了能更多地了解高原气候变化的历史,和认识高原气候变化机理,以便于人类能更好地应对未来气候环境变化,保护高原美丽的生态环境。

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中国科普博览

中国科普博览