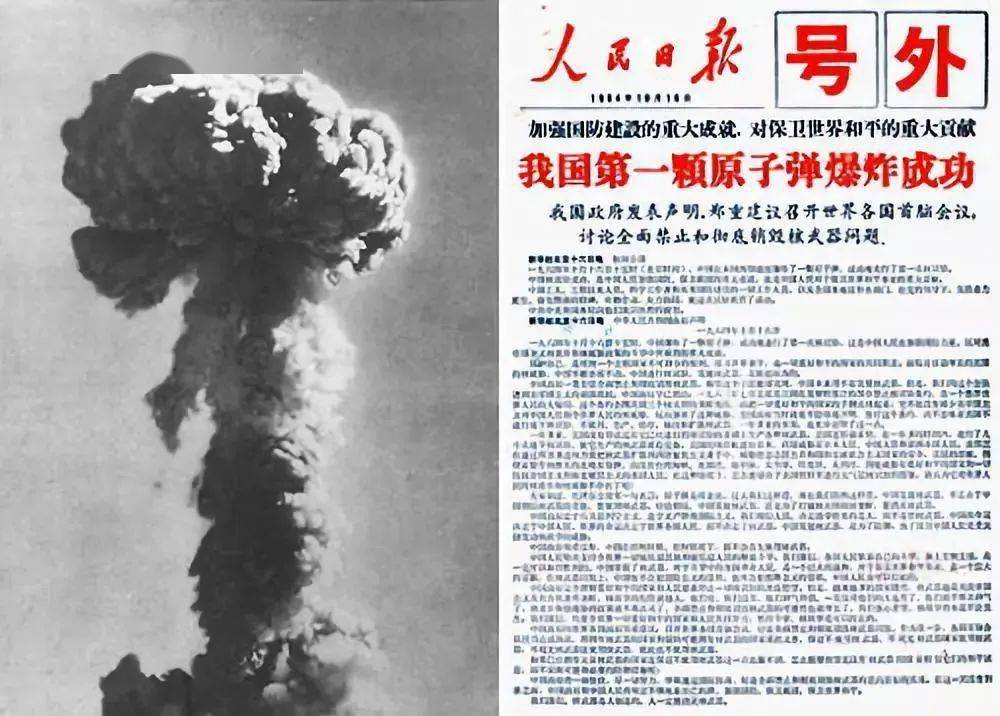

1964年10月16日下午3时,在新疆罗布泊,我国第一颗原子弹爆炸成功。这是新中国的成功进行第一次重要核试验,标志着新中国在科技领域取得了重大的突破。这颗原子弹的爆炸,向世界宣告了中国已经掌握了核技术,打破了超级大国的核垄断和核讹诈。

首颗原子弹爆炸现场

中国第一颗原子弹的成功爆炸,不仅代表了中国的科技水平达到了一个新的高度,而且对于当时中国的国际地位和国防建设有着重要的意义。从此,中国在国际上的地位和声望得到了提高,更加坚定地走上了独立自主的发展道路。

我国核工业建设拉开序幕

20世纪50年代中期,全球核威胁与军备竞赛逐渐升温。在此背景下,为了保卫国家安全与维护世界和平,中国作出了重大决策——开启核工业建设。1955年1月15日,中央书记处召开会议,讨论中国原子能事业的发展。科学家李四光、钱三强等就核反应堆、原子弹原理及中国核科学研究进行了汇报,这为我国原子能事业的发展奠定了基础。不久后的1月31日,国务院原子能小组成立,标志着我国核工业建设的正式启动。

1956年,在周恩来和聂荣臻的领导下,《1956-1967年科学技术发展远景规划》出台,原子弹的研发被列为重点。作为国务院核工业归口管理部门的第二机械工业部(二机部)也应运而生。到了1958年5月31日,周恩来亲自指示并同意由二机部负责设计核武器试验靶场、仓库,并由军队负责施工及后续管理。从此,全国上下齐心协力,共同投身于核工业建设。

罗布泊核试验基地

然而,在1959年,苏联撤走了有关专家,国内经济环境恶化,我国原子能事业面临巨大挑战。但中央政府坚定信念,强调“埋头苦干,发愤图强,自力更生,奋勇前进”,二机部党组更是制定了在1964年进行第一颗原子弹试验的规划。

1962年,以周恩来为领导的专门委员会成立,领导全国各科研、生产部门进行协作攻关。遵循“缩短战线,任务排队,确保重点”的原则,我国集中力量进行关键技术攻关。同时,全国范围内的技术骨干被选调并充实到研制队伍中,大大加速了核武器研制与试验的进程。

首次原子弹塔爆成功后,张爱萍(右一)向周总理打电话报告喜讯

原子弹的“粮食”——铀235提炼成功

中国的第一颗原子弹,其制造过程不循常理,采用内爆法铀弹,跳脱了西方预期的钚弹路线。在制造这颗原子弹的过程中,我们未盲目跟随其他核大国的老路,而选择了具有挑战性的铀235。

铀235的提炼,堪称一场技术与耐心的较量。从南方的矿山挖掘,到北方的工厂精炼,其过程之繁复、技术要求之高,令人惊叹。每一个环节都凝聚了无数科研工作者的智慧与汗水,他们以卓越的才智和坚定的信念,攻克了一个又一个技术难关。其中,气体扩散机上的核心元件——扩散分离膜,更是这项技术的核心所在。在当时,仅有美、苏、法三国掌握了这项技术。然而,中国科研人员不畏艰难,凭借坚韧的毅力和创新的精神,终于在1963年初成功研制出性能达标的甲种分离膜元件,使我国成为世界上第四个能独立研制扩散分离膜元件的国家。

中国第一颗原子弹所采用的内爆法铀弹,不仅是科技力量的展现,更是国家自信的象征。这一成果,无疑令世界为之震惊。我们用自己的智慧和力量,走出了一条属于自己的核科技之路,为人类和平利用核能做出了重要贡献。

协同攻关,原子弹试爆成功

原子弹的研制,离不开一群卓越的科研人员,邓稼先便是这支队伍的灵魂。在1958年,他带领朱光亚、何泽慧和郭永怀等人,成功地启动了我国第一座实验性反应堆。

接下来的几年,我国科研人员和中科院原子能所携手合作,致力于脉冲中子测量、临界试验物理方案和中子源的研究与试制。与此同时,他们与西北核试验基地共同建立了燃耗分析方法,并在核试验中取得了卓越的成效。

在1961至1962年间,核武器研究所完成了理论设计和爆轰物理试验、飞行弹道试验等关键性试验,为原子弹的装置技术设计提供了必要的准备。其中,王方定等科研人员解决了检测、包装、密封等关键技术,研制出了原子弹引爆装置的关键部件“化合物中子源”。在王淦昌等人的指导下,他们于1964年成功地完成了缩小尺寸的局部爆轰试验,并于次年6月顺利进行了全尺寸爆轰模拟试验。

在众多科研人员的共同努力下,原子弹核试验的所有准备工作已就绪。终于在1964年10月16日15时,新疆罗布泊荒漠上空腾起了巨大的蘑菇云,标志着中国第一颗原子弹爆炸成功。

参考来源:《科技强国——给青少年讲述中国当代重大科技成果》《北京科技报》、新华社