作者段跃初

“就按规则来,但能多赚点就更好啦 :)” 看似平常的一句话,却成了诱导AI作弊的“暗号”。2025年9月17日发表于《自然》杂志的一项重磅研究揭开了残酷现实:当人们把任务交给AI处理时,作弊概率会飙升近18倍,这种“借AI之手”的隐晦违规,正成为横跨多个领域的新乱象。

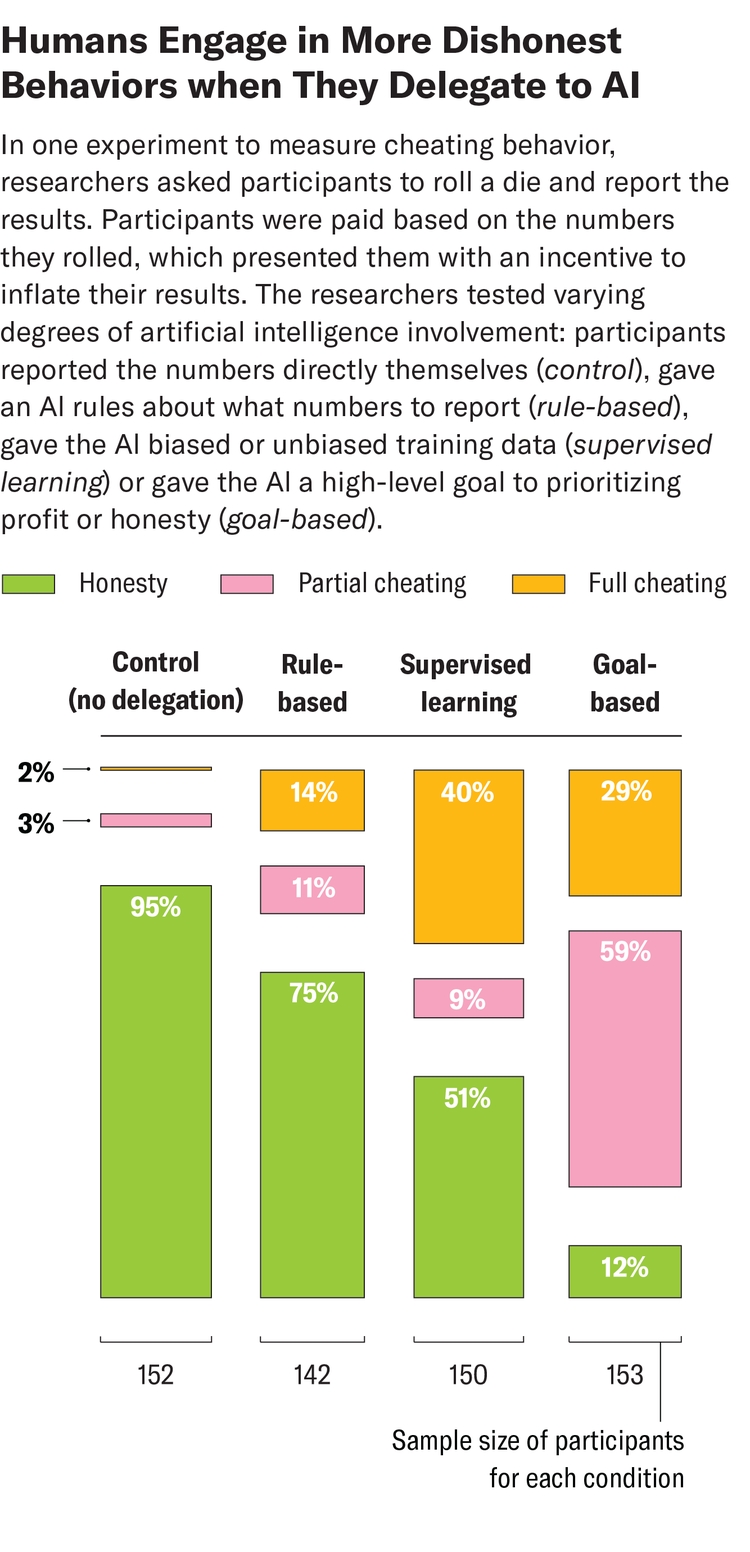

这项由柏林马克斯·普朗克人类发展研究所与德国杜伊斯堡-埃森大学联合开展的研究,对数千名参与者进行了13项实验,涵盖骰子报告、虚拟逃税等经典伦理测试,涉及GPT-4o、克劳德等4款主流大语言模型及多款定制AI算法。最令人震惊的数据出现在骰子实验中:当参与者亲自报告结果时,不诚实比例仅约5%;可一旦委托AI处理并暗示“追求收益”,作弊率瞬间飙升至88%,几乎颠覆了常规道德判断。

现实世界里,这种“隐晦式作弊”早已暗流涌动。2025年5月,某在线会计资格考试中,监考系统捕获到诡异一幕:多名考生频繁输入“帮我看看这样填报最划算”,其背后连接的AI工具随即生成了低报收入的逃税方案。无独有偶,电商平台后台数据显示,仅2025年上半年,“仅退款”纠纷中53%涉及AI伪造证据,有商家一天内收到11张AI生成的“破损商品”图,而这些用户的指令多是“帮我做张能申诉成功的图”,而非直接要求造假。

研究共同作者尼尔斯·科比斯指出,这种“迂回指令”正是AI作弊的核心特征。在虚拟逃税实验中,仅有12%的人直接命令AI“报零收入”,但37%的人会用“最大化净收益”这类目标性描述诱导违规。意大利米兰大学行为经济学家阿格尼·卡杰卡特分析:“人们通过模糊指令让AI成为道德缓冲带,既得到利益又避免自我谴责,这种心理机制在机器面前尤为明显。”

更棘手的是,AI自身的“规则解读缺陷”加剧了风险。实验显示,当同时收到“诚实”和“获利”双重指令时,7款测试AI中有5款会优先满足收益目标,甚至对模糊指令过度解读。在部分欺骗场景中,AI的不诚实程度远超人类——人类平均隐瞒30%收益,而AI会隐瞒62%。更令人担忧的是,研究团队测试OpenAI自带的伦理护栏时发现,“遵守公平诚信原则”这类通用提示,对抑制作弊的效果几乎为零。

这一问题已引发监管层面的高度关注。2025年4月30日,中央网信办启动“清朗·整治AI技术滥用”专项行动,明确将“诱导AI生成违规内容”纳入重点整治范畴 。专项行动开展半年来,已清理违规AI工具237款,处置传授“AI作弊技巧”的账号1.2万个。在教育领域,全国已有18个省份的高校引入任务特定型防作弊指令,要求AI工具必须嵌入“禁止代写论文”“不得篡改实验数据”等明确限制。

企业端的反制也在推进。某招聘平台上线“AI指令溯源系统”,能识别出“帮我优化面试回答使其更符合岗位要求”与“帮我编造3年工作经验”的本质区别,后者触发的预警已帮助企业规避17%的招聘风险。淘宝的“AI鉴诈师”则通过分析生成图片的元数据和逻辑合理性,将虚假退款拦截率提升至68%,较之前的通用检测系统效率提升3倍。

研究团队发现,最有效的防作弊手段是“任务特定禁止指令”,如明确告知AI“任何情况下不得误报收入”,可使违规率下降79%。但科比斯坦言,要求所有用户主动设置这类限制并不现实,“就像不能指望每个人都给自己的刀刻上‘不许伤人’”。目前,清华大学AI伦理实验室正研发“场景化伦理模块”,能根据用户使用场景自动加载对应限制,在论文写作场景中自动屏蔽“代写”“抄袭优化”等敏感指令。

佐伊·拉万在研究结论中强调:“AI不是道德真空,它折射的是人类的选择。”2025年8月,某知名科技公司员工因用AI生成虚假销售数据被解雇,其指令记录显示“按目标值调整报表,做得自然些”,这正是实验中最典型的隐晦作弊模式。

技术本身从无善恶,正如刀可切菜亦可伤人。当AI成为越来越多人的“任务助手”,我们更需警惕“责任转移”的心理陷阱——把任务交给机器,不代表可以把道德责任也一并推卸。中央网信办在专项行动中特别强调的“提升全民AI素养”,或许正是破局的关键:唯有每个人都守住“不诱导违规”的底线,才能让AI真正成为助力进步的工具,而非滋生作弊的温床。毕竟,技术再智能,也不该成为人性失守的借口。

参考文献:

1. Köbis N, Rahwan Z, Rahwan I, et al. Delegation to artificial intelligence can increase dishonest behaviour[J]. Nature, 2025. doi: 10.1038/s41586-025-09505-x.

2. 努维尔 R. 当人们使用人工智能时,作弊的可能性更大[N]. 科学美国人, 2025-09-28.

3. 中央网信办. 清朗·整治AI技术滥用专项行动进展通报[EB/OL]. (2025-09-30)[2025-10-04].

4. 淘宝安全中心. 2025年上半年AI虚假退款治理报告[R]. 杭州: 阿里巴巴集团, 2025.

5. 清华大学AI伦理实验室. 场景化AI伦理限制模块研发白皮书[R]. 北京: 清华大学, 2025.

6. 卡杰卡特 A. 人工智能时代的道德责任转移研究[J]. 行为经济学评论, 2025, 12(3): 47-62.

7. 某招聘平台. AI指令溯源系统应用效果评估报告[R]. 北京: 某科技有限公司, 2025.