他是中国科学院、中国科学院学部的奠基人和卓越的领导者之一,指导了我国自然区划综合考察、国家大地图集编纂、地学规划制定、自然科学史研究等工作,为新中国科技大厦的奠基立业、为中国科学院的建立和发展作出了重要贡献。他就是气象学专家——竺可桢。

人生立志少年时

竺可桢生于浙江省绍兴县东关镇。竺可桢从小就爱思考问题。有一次,他见一个农民满脸愁容,便问:“今年收成不好吗?”“人种,天收呵!”农民回答。“人种,天收?”竺可桢幼小的心灵中起了疑团。天老爷要刮风就刮风,要下雨就下雨,控制着气候的变化,怎么办呢?竺可桢从小就关心起气候来了。

1905年,竺可桢15岁。他小学毕业后到上海进了澄衷学堂。不久,他就在自己床边贴上一张纸条,上面写着“醒来即起”四字。从此,“醒来即起”成为竺可桢求学时期的座右铭,激励着他更加勤奋地学习。

比起农村小镇,上海这地方,自然可以增广见闻。当时,帝国主义势力已经在上海开辟了好几个租界,上海外滩那个外国公园门口还挂上了“华人与狗,不得入内”的牌子。这在竺可桢的心中留下了难以磨灭的印记。

1910年,竺可桢20岁的时候,考取了第二期用庚子赔款赴美留学的公费生。这次去美国留学的一共70人,都是20岁上下的青年,他们乘坐“中国号”轮船来到美国。当时竺可桢认为,中国以农立国,万事以农为本,所以他要学农业,就进了美国中部的伊利诺伊大学农学院。

1918年秋天,竺可桢以关于台风研究的论文获得博士学位,怀着“科学救国、贤哲政治、人心本善、学术自由”等改良主义思想,回到祖国。

抗战时期带领浙江大学艰难西迁

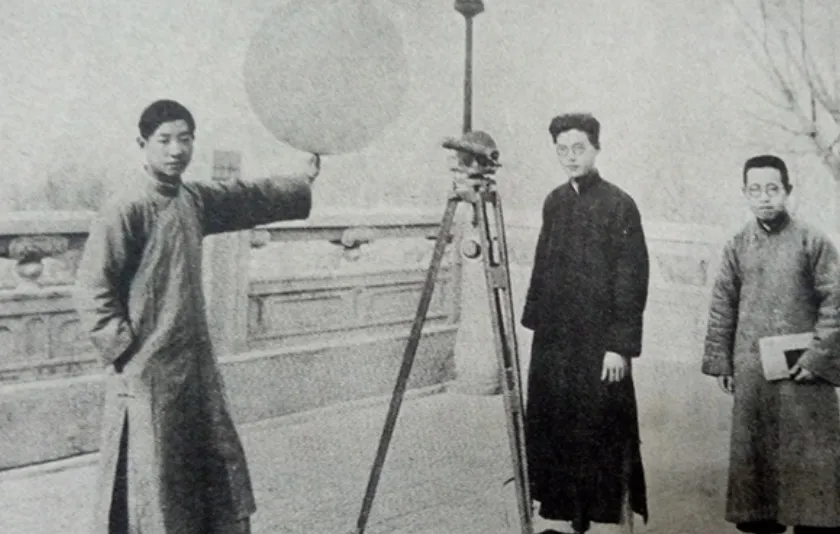

回国后,竺可桢投身教育和科研。1920年秋,竺可桢应校长郭秉文之邀,到南京高等师范学校讲授地理学、气象学。

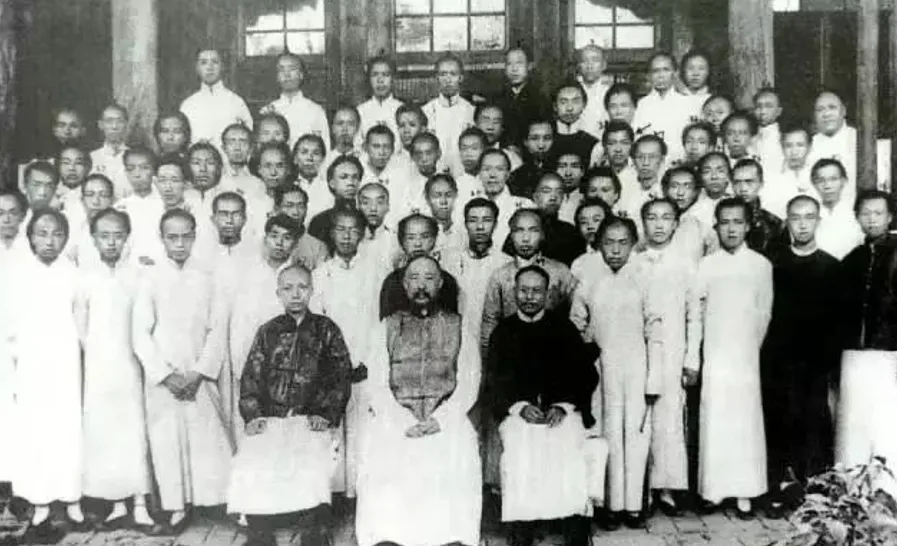

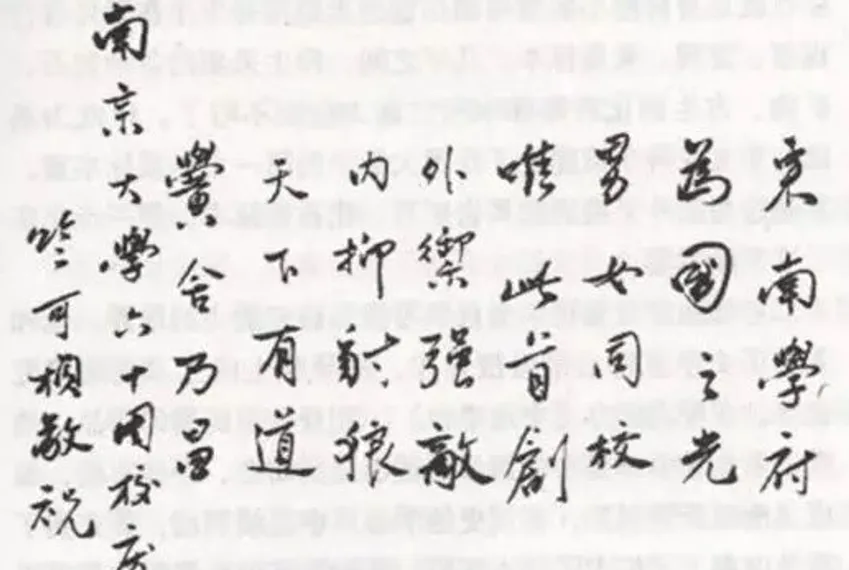

1921年,南京高等师范学校扩建为国立东南大学,竺可桢借东南大学建校之机创立了中国大学第一个地学系,并下设中国最早的气象专业。1932年,他撰写的《南京气候》一文,将南京与国际同纬度地质作对比研究,揭示了南京因季候风影响,形成冬季特冷、夏季特热的气候特征。这一研究开创了我国地方气候研究的先河。

1936年9月,竺可桢出任浙江大学校长。到达浙江大学后,竺可桢对教授阵容、教学管理、学系设置等采取了重要的兴革措施,提出以“实事求是”中的“求是”二字为校训。他认为做事都要实事求是,而实事求是也是科学精神的一种表现。

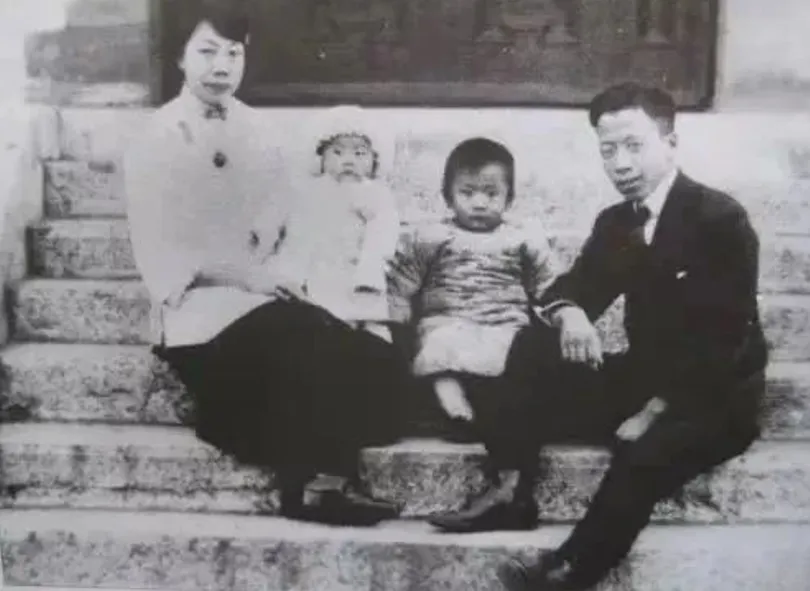

1937年卢沟桥事变,尤其是淞沪会战后,竺可桢忧及学生在校安全问题,为了积蓄救亡图存的教育科研力量,决定迁移校址。浙大师生被迫从杭州一路西行,经浙、赣、湘、粤、桂、黔六省。为稳定校址,竺可桢前往广西宜山勘探,但他的爱人张侠魂和次子竺衡得了痢疾并相继离世。这对竺可桢是个沉重的打击,但他并不因此而沮丧,继续为学校筹划新校址。1940年初,浙大定址遵义湄潭,浙大师生跋涉2600余千米。

在西迁过程中,浙大师生不仅经受了颠沛流离的迁徙之苦,还忍受着极度贫乏的物质生活和疟疾的侵扰。作为一校之长,竺可桢运筹帷幄,浙大搬到哪里“图书馆”和“实验室”就用双肩挑到哪里。在艰苦的教学条件下,浙大的教学质量也未打折。频繁的迁徙与空袭常使学生要求停课,竺可桢却总是“虽和平而极坚决”地反对。除了正常转移与避险,他始终坚持“不停课、不停学”这一原则。

因为渡江可用的船只太少,竺可桢宁可带头把自己的行李箱推下船去,也不舍弃一件教学仪器。苏步青教授把小黑板挂到自己的脖子上给同学们上课。师生生活极其困苦,一钵清汤一包盐就是全部的下饭菜。在这样艰苦的条件下,西迁的浙大师生仍满怀爱国激情,肩负强烈的社会责任,坚持“读书不忘抗战”“抗战不忘读书”。

实事求是 持之以恒

在浙大西迁至遵义期间,竺可桢还写了许多科学论文,其中《二十八宿起源之时代与地点》一文,是他在中国天文学史研究方面最重要的贡献。二十八宿最早是由哪个国家提出的,在国际上学术界曾引起了激烈的争论。一派主张二十八宿起源于中国,一派主张不仅二十八宿,甚至包括中国全部天文学都是从巴比伦来的。竺可桢这篇论文,详尽地论证了二十八宿起源于中国。

1973年,也就是竺可桢83岁那一年,他发表了《中国近五千年来气候变迁的初步研究》的最后修订稿。在这篇论文中,竺可桢系统地阐述了我国5000年来的温度变化。《中国近五千年来气候变迁的初步研究》发表以来,深受国内外学术界的推崇。在如此长时期、大范围内,依据复杂的历史资料,应用新的理论和方法作出气候变化定量分析成果,在国际上是罕见的。竺可桢以83岁的高龄,努力攀登新的高峰,以创造性的成就,为祖国争得了新的荣誉。

1974年2月6日,竺可桢临终前的一天,他用颤抖的手执笔,在医院里的病床上,记下了这一天的温度,气温最高零下1℃,最低零下7℃,东风1—2级,晴转多云。这时他已不能到室外亲自观察温度,而是依靠阅读气象局的报告。所以他在这一段记录旁边注上了“局报”两个字。一直到这个时候,竺可桢才被迫停下他心爱的科学研究。

竺可桢一生坚持求真、求善、求美。无论是在早期求学阶段,还是在留学归国后忙于教书、创办中央研究院气象研究所和主持浙江大学工作期间。新中国成立后,在担任中国科学院副院长的时期,他以崇高的科学理想、实事求是的科学态度及一心为中国科学事业奋斗的爱国精神,成为令人敬仰的中国现代气象学和地理学的奠基者。

王文华 汪金宁