青霉素是人类最早发现的抗生素。在20世纪40年代以前,人们对细菌感染束手无策,人类一直未能掌握一种能高效治疗细菌性感染且副作用小的药物。

1928年9月15日,英国细菌学家亚历山大·弗莱明发明了青霉素,成为了20世纪医学界最伟大的创举。青霉素能杀灭各种病菌,却对人体几乎没有毒性,因此是迄今为止在临床上应用最为广泛的抗生素。历史上,它的发现及应用与3个人密不可分,他们分别是亚历山大·弗莱明、霍华德·弗洛里、恩斯特·钱恩。

一次意外发现改变了人类命运

1928年夏,英伦三岛天气异常闷热,伦敦大学圣玛丽医学院赖特研究中心破例放暑假。亚历山大·弗莱明未及整理实验台上杂乱的器皿,便前往海滨度假,这是他科研生涯中首次休假。

9月初,天气转凉,度假者陆续返回。弗莱明回到阔别多日的实验室,惊呼:“糟了,长霉菌了!”他小心翼翼地逐个取出培养细菌的器皿,当取到第五个时,突然发出惊奇的叫声。

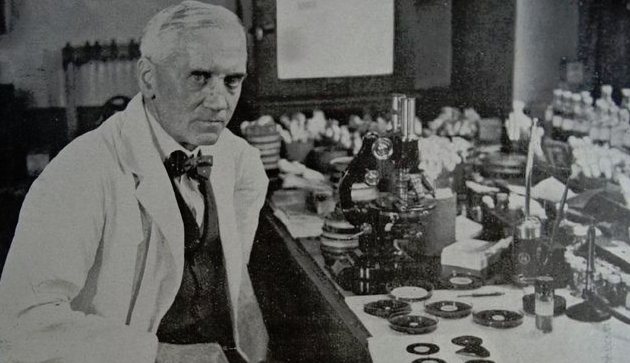

亚历山大·弗莱明在实验室

培养液受污染发霉,通常做法是直接倒掉。但弗莱明未如此行事,他欲探究是哪种霉菌作祟。他拿起培养皿仔细观察,欲查明发霉培养液为何不可再用。对着亮光,他发现一奇特现象:青绿色霉花周围出现一圈空白,原本生长旺盛的“金妖精”细菌消失了!

后经查明,此霉菌系楼上研究青霉菌的学者窗口飘落。弗莱明继续观察青霉菌,数日后发现其形成菌落,培养汤呈淡黄色,具杀菌能力。他推论,真正杀菌物质应为青霉菌生长过程中的代谢物,并将其命名为青霉素(penicillin,盘尼西林)。

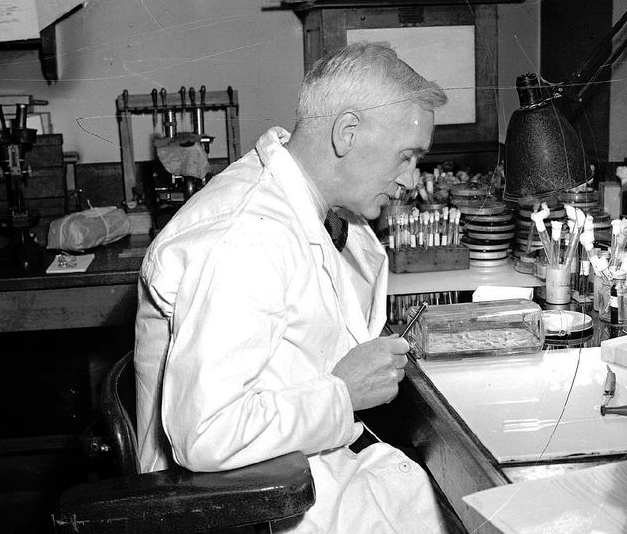

弗莱明检查一周龄的青霉素培养基

1929年,弗莱明在《新英格兰医学杂志》上发表其发现。遗憾的是,该论文未获科学界重视。当时研究所所长几乎不愿再为弗莱明提供仪器设备,致使其研究进展艰难。加之弗莱明未意识到自身工作的重要性,且不懂生化技术,无法提取青霉素并应用于实际。因此,这一伟大发现被埋没长达10年之久。

“青霉素的二次发现”

青霉素于20世纪40年代正式应用于临床治疗。彼时,牛津大学年轻病理学家弗洛里与德裔生物化学家钱恩,在布满灰尘的《新英格兰医学杂志》中意外发现弗莱明的论文,对此深感兴趣,二人随即全身心投入青霉素研究,一度中断的青霉素研制工作迎来转机。

他们对青霉菌培养物中的活性物质——青霉素展开提取与纯化工作。历经18个月艰苦努力,成功获得100mg纯度达人体肌肉注射标准的黄色粉末状青霉素。

同年8月,钱恩、弗洛里等人将青霉素重新研究的全部成果发表于著名《柳叶刀》杂志,此举在医学史上被称为“青霉素的二次发现”。年近六旬的弗莱明迅速赶赴牛津,与三十多岁的钱恩、四十多岁的弗洛里会面,并将自己多年培养的青霉素产生菌赠予他们。借助这些产生菌,他们培育出效力更强的青霉素菌株。

1943年11月,实验室中的青霉素培养瓶

1944年,英美联军诺曼底登陆开辟第二战场,大规模对抗德国法西斯,受伤士兵增多,对抗菌药物需求愈发迫切,青霉素在治疗伤员时展现出巨大威力。青霉素在二战末期问世,迅速扭转盟国战局。在军方支持下,青霉素开启工业化生产之路。

战后,青霉素广泛应用,拯救了数千万人生命。至1944年,药物供应足以治疗二战期间所有参战盟军士兵。1945年,因这一伟大发明,弗莱明、弗洛里和钱恩凭借“发现青霉素及其临床效用”共同荣获诺贝尔生理学或医学奖。

青霉素与原子弹、雷达并称“二战期间三大发明”,最终成为疗效惊人的药物。在第二次世界大战期间,其不仅成功挽救众多病人生命,还使人类平均寿命延长了15年。

青霉素的发现使人的平均寿命延长了15年

参考来源:中国科学院微生物研究所、《科技导报》《科学大众》