没有一座山脉

不想与“山界之王”喜马拉雅比肩

但只有这座山脉做到了

它夹在喜马拉雅和昆仑两座超级山脉之间

仍诞生了世界第二高峰 乔戈里峰

以及一众超高山峰

(请横屏观看,飞机航拍视角下的喀喇昆仑山脉,乔戈里峰稳居C位,摄影师@王凯翔;标注@冰蘑菇/星球研究所)

▼

又凭借海拔优势

积累超大规模的冰川群

坐拥世界级的超长冰川

在全球占据一席之地

(请横屏观看,喀喇昆仑地区冰川,摄于克勒青河谷附近,摄影师@毛江涛)

▼

它位于中国、印度、巴基斯坦等多国边疆

本应默默无闻,隐匿于众山之间

但这里总有诸多工程牵动人心

比如,上世纪60年代

中国联合巴基斯坦动员了上万人才建成的

中巴友谊公路

(请横屏观看,巴基斯坦的罕萨山谷中,中巴友谊公路,即“喀喇昆仑公路”,沿峭壁延伸,摄影师@王秉瑞)

▼

这里也总有事件吸引世人目光

就在2020年

中国在这条山脉东北部的加勒万河谷

击退了印度蠢蠢欲动的挑衅

捍卫领土完整

这座山脉就是

喀喇昆仑

(Karakoram Mountains)

(请横屏观看,喀喇昆仑山脉地形与位置示意,“喀喇昆仑”意为“黑色岩山”,制图@高俪倩&冰蘑菇/星球研究所)

▼

它低调、冷峻、威严

却总在不经意间展露真正的实力

它为什么如此出人意料?

又为何拥有这般实力?

在星球研究所看来

它总是在不可能中创造可能

以至于你可能没听过它的名字

但一定听过它的故事

接下来

让我们一起去往中国的西部边境

从高度开始,去了解它奇迹的一生

01

最高耸的山脊

如果我们从新疆喀什出发

一路向南,穿过昆仑山

驶过帕米尔高原的塔什库尔干河谷

便来到了著名的红其拉甫国门

这是中国与巴基斯坦之间

唯一的陆地通商口岸

(红其拉甫国门,位于新疆塔什库尔干塔吉克自治县,摄影师@小强先森;标注@冰蘑菇/星球研究所)

▼

在这里

你将与喀喇昆仑初次见面

即使是八月盛夏

周围山顶也有积雪残留

或许会让你忍不住“心动”

但醒醒

这不止是喀喇昆仑的美让你心动

还有此时的海拔已经上升至约4700米

稍微活动一下都能让大多数人

心率飙升、呼吸急促

发生“高原反应”

(红其拉甫国门附近雪山,摄影师@那阵风)

▼

不过想要见识真正的喀喇昆仑

眼前的海拔与美景显然只是开胃小菜

我们还需要更加深入

在中国边境

有一条山谷能让你看见真正的喀喇昆仑

那就是位于新疆叶尔羌河上游的支流河谷

克勒青河谷

河谷两侧

肉眼可见皆是高耸雪峰

(克勒青河谷与特拉木坎力冰川末端伸入河谷的冰舌,摄影师@王梓轩)

▼

其中南侧更加高耸

因为那里横亘着的是喀喇昆仑山脉的主脊

聚集着喀喇昆仑最高的山峰群

群峰之中

有身高8611米的世界第2高峰

乔戈里峰

(Qogir)

它一面朝向中国,一面朝向巴基斯坦

无论从哪个方向看

都呈完美的金字塔型山峰

它也是登山者口中的“K2”

垂直陡峭的巨型岩壁让许多人望而生畏

(不同方向的乔戈里峰,塔吉克语中有“高大雄伟”的意思,图片来源@视觉中国&王梓轩&毛江涛;标注@冰蘑菇/星球研究所)

▼

还有身高8080米的世界第11高峰

加舒尔布鲁木Ⅰ峰

(Gasherbrum I)

(加舒尔布鲁木Ⅰ峰,摄影师@王梓轩)

▼

身高8051米的世界第12高峰

布洛阿特峰

(Broad Peak)

(布洛阿特峰,摄影师@王梓轩)

▼

以及身高8035米的世界第13高峰

加舒尔布鲁木Ⅱ峰

(Gasherbrum II)

(加舒尔布鲁木II峰,摄影师@王梓轩)

▼

山脊中央

四座8000米级山峰

彼此紧密排布在一起

犹如喀喇昆仑顶端最耀眼夺目的皇冠

而这也是世界上除喜马拉雅山脉之外

所有的8000米级山峰

(请横屏观看,克勒青河谷视角的四座8000米级高峰同框,摄影师@毛江涛;标注@冰蘑菇/星球研究所)

▼

此外,群峰之中

还坐落着诸多7000米级、6000米级的山峰

譬如,众星捧月的玛夏布洛姆峰

(玛夏布洛姆峰,英文名“Masherbrum”,人称“K1”,海拔7821米,摄于巴基斯坦境内,摄影师@阿怪Zax)

▼

清冷凛冽的乌尔塔峰

(乌尔塔峰,英文名“Ultar-Sar”,海拔7388米,摄于巴基斯坦吉尔吉特,摄影师@王秉瑞)

▼

锋利无比的Laila峰

(Laila峰,6000米级山峰,摄于巴基斯坦境内,图片来源@视觉中国)

▼

如同利刃一般的Marble峰

(Marble峰,6000米级山峰,摄于巴基斯坦境内,摄影师@史飞)

▼

8000米级

7000米级

6000米级的众多超高山峰群

以极高的密度簇拥在一起

共同支撑起平均海拔超6500米的主脊

堪称世界上最高耸的山脊

相比之下

深切峡谷众多的喜马拉雅山

主脊的平均海拔也才约6000米

(请横屏观看,飞机上拍到的喀喇昆仑山脉,摄影师@张凌霄)

▼

主山脊之外

喀喇昆仑依旧不乏高山

不论你是从哪里看向它

迎接你的始终是巍峨雪峰

(请横屏观看,羌塘方向看喀喇昆仑东段边缘群山,摄影师@青木)

▼

如此海拔高度、如此密集的高峰

与地球之力的持续作用密不可分

特别是印度洋板块与欧亚板块之间

持续而剧烈的拼合、碰撞

这股力量创造了一列列超级山脉

也创造了改变亚洲的青藏高原

山脉中最知名的就是

世界最高山脉喜马拉雅山

而当我们看向喜马拉雅的两端

会发现多条山脉竟然扭曲在一起

如同打了个绳结

而喀喇昆仑就是西侧绳结中的一条

(请横屏观看,青藏高原地形与喀喇昆仑断裂带示意,制图@高俪倩/星球研究所)

▼

在此过程中

碰撞不仅使山脉隆起、扭曲

也让大地产生裂痕,形成断裂带

如果我们透过地表看向青藏高原

那里有无数条大大小小的断裂

其中有一条长约1200千米的断裂

斜穿了喀喇昆仑山脉

人称“喀喇昆仑断裂带”

断裂带两侧地块平移

形成所谓的走滑断层

进一步助力山地抬升

(走滑断层原理示意,制图@冰蘑菇/星球研究所)

▼

就这样

大地错动又彼此挤压

再加上山体岩石质地坚硬

最终喀喇昆仑“高上加高”

成长为如今巨大、强壮、高耸的身形

可谓是最活跃的地壳运动

创造了最高耸的山脊

(请横屏观看,喀喇昆仑山脉主脊,山前是克勒青河谷的冰塔林,摄影师@陈德高)

▼

也使得喀喇昆仑

以喜马拉雅1/3的长度、1/3的面积

与其共同成为

世界上唯二拥有8000米级山峰的山脉

就连7000米级山峰的数量上

也仅次于喜马拉雅山

(请横屏观看,青藏高原7000米以上独立山峰归属示意,制图@高俪倩&冰蘑菇/星球研究所)

▼

喀喇昆仑奇迹般的成为

青藏高原海拔最高的区域之一

如果我们乘坐飞机越过这片山区

看到的将是无穷无尽的雪峰

(请横屏观看,飞机视角下的喀喇昆仑山脉,摄影师@张凌霄;标注@冰蘑菇/星球研究所)

▼

而当我们步入其中

又会被它迷人的身形击中心扉

那是一种极致高差所带来的强烈视觉冲击

(请横屏观看,徒步者视角下的喀喇昆仑山,摄于巴基斯坦境内,摄影师@CDS在路上的二三事)

▼

为何单座山峰就会有如此高差?

这就需要我们继续探索

但实际上

这股力量早已遍布喀喇昆仑

无与伦比的海拔

建立了极为优越的低温储存环境

冰雪就此强势登场

一座堪称奇迹的“冷库”即将现身

02

最庞大的冷库

当我们继续从高处观察喀喇昆仑

最常见的除了雪山

就是山峰之间

冰雪长久累积而成的固态“河流”

冰川

这里的冰川不仅面积广阔

长度也独树一帜

(加舒尔布鲁木Ⅰ峰与巴尔托洛冰川,摄于巴基斯坦境内,摄影师@刘耕新)

▼

这里有世界第二长的高山冰川

锡亚琴冰川

(Siachen Glacier)

全长76千米

相当于1.5个港珠澳大桥的长度

或许你更熟悉它“世界最高战场”的称呼

锡亚琴在当地巴尔蒂语中意为

“野玫瑰生长的地方”

但由于印巴在这里的多次冲突

这朵“野玫瑰”却染上了些许血色

(请横屏观看,印巴边界的锡亚琴冰川,有时也翻译为“厦呈冰川”,图片来源@视觉中国)

▼

这里还有

67千米的比亚福冰川

(Biafo Glacier)

62千米的喜士帕尔冰川

(Hispar Glacier)

63千米的巴尔托洛冰川

(Baltoro Glacier)

59千米的巴托拉冰川

(Batura Glacier)

55千米的却哥隆玛冰川

(Chogo Lungma Glacier)

一个赛一个的长

(请横屏观看,巴尔托洛冰川,四周不断有支流冰川汇入冰川主干,摄于巴基斯坦境内,摄影师@邢嘉庆;标注@冰蘑菇/星球研究所)

▼

像这样长度超过50km的山地冰川

在世界中低纬度范围内总共8条

喀喇昆仑独占其6

它们盘桓在喀喇昆仑最高的山峰群下

仿佛阻挡着一切外来的窥视

以至于想要靠近喀喇昆仑的超高山峰

我们往往需要在冰川上徒步数十公里

人行其中

只觉渺小如斯

(巴尔托洛冰川上的徒步者,远处的高山便是乔戈里峰,摄于巴基斯坦境内,图片来源@视觉中国)

▼

你可能不知道的是

中国面积、长度均排名第一的山地冰川

同样在这片群山之中

那就是位于克勒青河谷附近的

音苏盖提冰川

(中国冰川排行榜示意,根据中国第二次冰川编目,普若岗日冰原没有计入其中,制图@冰蘑菇/星球研究所)

▼

当我们从它的末端向上望去

42千米的长度

让人根本看不到尽头

只能看到冰川末端覆盖的大量碎石

(音苏盖提冰川,摄影师@张称心)

▼

然而

如果我们环顾喀喇昆仑四周

它的条件却看起来十分不妙

因为喀喇昆仑不仅深居内陆

周边还被一群超级山脉包围

因而整体降水较少,气候干旱

植被稀疏,山地裸露,荒漠成群

除了高度,似乎全无其他优势

(喀喇昆仑山南侧,巴基斯坦斯卡都附近的卡帕纳高寒沙漠,即“Katpana Desert”,图片来源@视觉中国)

▼

但它怎么可能只有高度这一张王牌

它要做的就是等风来

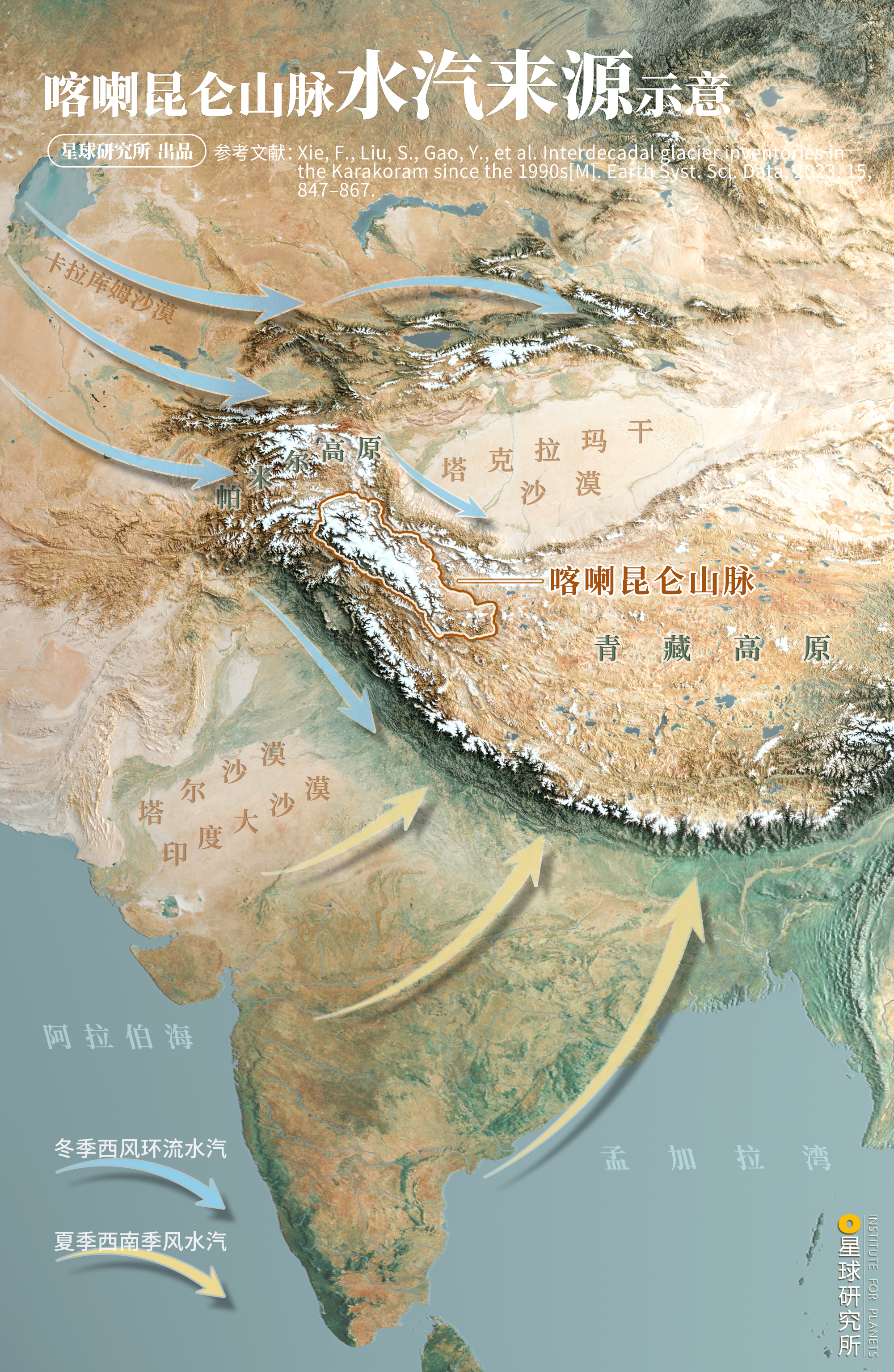

夏季

伴随着西南季风的风起云涌

来自印度洋的水汽北上南亚

尽管大部分水汽挥洒在喜马拉雅山前

仍有一小部分翻山越岭

抵达喀喇昆仑

到了冬季

西南季风退场

更高纬度的西风环流南移登场

将欧亚大陆西侧的大西洋、地中海等海洋水汽

驱向青藏高原

拂过喀喇昆仑

如此便实现了一场“水汽大接力”

(喀喇昆仑山脉水汽来源示意,制图@高俪倩/星球研究所)

▼

凭借超高海拔

喀喇昆仑截留了这些水汽

将其中的大部分化为高山的降雪

再者山脉本身纬度高、海拔高、温度低

能够更好的低温储雪

从而获得了充足的冰雪补给

累积出大规模冰川

(喀喇昆仑山的云海与雪山,摄影师@高立)

▼

如此一来

整个喀喇昆仑高海拔地带

就像一个巨型的天然“冷库”

长效制冷,循环制冰

奇迹般的孕育了1万多条冰川

覆盖了2万多平方千米的区域

即便放眼整个亚洲

它的冰川规模与喜马拉雅山

昆仑山、天山等超级山脉也几乎不相上下

是名副其实的冰川发育中心之一

(亚洲中低纬度冰川发育中心面积比较,制图@冰蘑菇&高俪倩/星球研究所;注意:冰川面积是动态变化的,不同年份的数值可能有所浮动)

▼

而相比其他地区的大多数冰川

喀喇昆仑还有一个奇特之处

那就是它与众不同的发展趋势

工业革命以来

由于全球气候变暖

世界各地的冰川都面临着严峻的消融危机

喜马拉雅山脉的冰川

在1990-2015年的25年间

就减少了约2553平方千米

相当于400个西湖的面积

(请滑动查看喜马拉雅山脉的多条冰川,在不同年份的对比图,图片来源@马春林&视觉中国)

▼

到了21世纪初,冰川学家惊喜地发现

喀喇昆仑山脉的大多冰川竟异常稳定

甚至隐隐有扩张的趋势

便将其称之为“喀喇昆仑异常”

超高海拔的保护

冬季降雪的增多

等诸多因素让“喀喇昆仑异常”

时至今日仍然发挥效用

(特拉木坎力冰川与银河,摄影师@赣州柒爷)

▼

于是

我们才能看到冰川

始终聚拢在山巅

(喀喇昆仑山的冰川,摄影师@王凯翔)

▼

悬挂在山坡

如同瀑布

(喀喇昆仑山的冰川,摄影师@阿怪Zax)

▼

还能继续雕刻各处山峰

(喀喇昆仑尖锐的山峰,摄于巴基斯坦境内徒步K2大本营的途中,摄影师@CDS在路上的二三事)

▼

挖掘山谷

打造一个独一无二的喀喇昆仑

(飞机视角下,喀喇昆仑山脉的巴托拉冰川、帕苏冰川,摄影师@张凌霄;标注@冰蘑菇/星球研究所)

▼

你以为冰川就此完成使命了吗?

事实上它的影响极为深远

冰川不断凝结

同时也在不断融化

作为青藏高原最为庞大的冰川区之一

它承担着周边水源的关键补给

是周边生命的生息之源

(万米高空俯瞰喀喇昆仑地区冰川,摄影师@杜骏豪)

▼

03

最关键的补给

在喀喇昆仑严寒的高山上

只有最为坚韧的生命才能开出花来

(巴基斯坦境内,K2徒步路线上的翠雀花,摄影师@赣州柒爷)

▼

诸多生命向下寻求生机

但越向海拔低处,降水越少

幸好

河流出现了

它汇集着高处的冰川融水

在山脉内部横冲直撞

让山谷迸发生机

(巴基斯坦境内的罕萨河谷,图片来源@视觉中国)

▼

更重要的是

河流以高山冰川为源

穿过崎岖山地与干旱地带

为遥远的区域注入生息

如果我们从高空看向这里

就会发现

这样的河流不止一条

而是有无数条,分属三大水系

包括中国最大内流河 塔里木河

巴基斯坦最大河流 印度河

中亚最大内流河 阿姆河

它们以喀喇昆仑为顶点紧紧相拥

随后带着各自的使命奔向终点

(喀喇昆仑山脉周边主要水系示意,制图@高俪倩&松楠/星球研究所)

▼

作为三大水系交汇处的喀喇昆仑冰川

恰好有着最顶级的稳定

同时还有着最庞大的规模

能以最靠谱的实力

持续供应水源

(请横屏观看,巴基斯坦境内的吉尔吉特河,流淌在茫茫雪山之间,摄影师@;标注@冰蘑菇/星球研究所)

▼

首先

在喀喇昆仑北侧

叶尔羌河自喀喇昆仑山主脊的多条冰川发源

加上昆仑山冰川的补给

叶尔羌河约70%的径流量来自冰川融水

(请横屏观看,喀喇昆仑山脉特拉木坎力冰川未端前的冰川堰塞湖,摄影师@郝沛)

▼

随着叶尔羌河向下游行进

它不断与塔什库尔干河等其他支流汇合

变得愈发壮大

(叶尔羌河、塔什库尔干河交汇处,摄影师@小强先森)

▼

甚至一举切穿昆仑山

冲出群山,奔向塔克拉玛干沙漠

成为塔里木河的上游主流

创造大片绿洲

(离开群山进入沙漠后的叶尔羌河,摄影师@陈剑峰)

▼

就在叶尔羌河的东侧

塔里木河水系的喀拉喀什河

也在奋力汲取冰川融水

跟随叶尔羌河的脚步

融入塔里木河水系

绿洲之中

诸多人类文明曾在此着陆

又跟着水源的拮据而没落

(和田县和皮山县交界的喀拉喀什河绿洲,喀拉喀什河别名“墨玉河”,摄影师@陈剑峰)

▼

与此同时

山脉南侧的印度河水系

也离不开喀喇昆仑冰川的供给

印度河虽发源于冈底斯山

但它上游的众多大型支流

什约克河、吉尔吉特河等

直接与喀喇昆仑地区的冰川相连

可以说印度河上游径流的1/3

来自喀喇昆仑冰川

奔涌的河流在喀喇昆仑劈出峡谷

其中落差最大的就有罕萨河谷

那里雪山环抱

周围耸立着一群7000米级高山

而谷底海拔只有2000-3000米

(请横屏观看,巴基斯坦的罕萨河谷,周围雪山林立,罕萨河是吉尔吉特河支流之一,摄影师@邢嘉庆;标注@冰蘑菇/星球研究所)

▼

较低的海拔让它相对温暖

冰川融水又为它提供水源

重重山脉为它阻隔大多数的战事

这样的罕萨是巴基斯坦北部的净土

难怪《消失的地平线》一书中

以罕萨为“香格里拉”的原型

每到秋季

罕萨都会染上一年之中最浓烈的色彩

山顶白雪皑皑

山坡层林尽染

谷底碧色河流荡漾

(请横屏观看,巴基斯坦境内,罕萨河谷卡利马巴德镇,摄影师@弥藏达娃)

▼

到这的旅人们

还会看到山谷高处

一座融入了西藏特色的古堡

它从罕萨王国时期就静立着

俯瞰这里的日月更迭、四季轮转

(罕萨古堡之一的Baltit古堡,融入了浓厚的西藏特色,站在古堡里可以俯瞰整个罕萨河谷,摄影师@邢嘉庆)

▼

离开喀喇昆仑后

印度河继续接收其他源于高山的支流

终于成为南亚的第一长河

诸多文明在此兴盛

除了塔里木河与印度河

很多人不知道的是

中亚最大内流河 阿姆河

也从喀喇昆仑分得一部分水量

流经阿富汗、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦

土库曼斯坦四个中亚国家

是这些国家的母亲河

(请横屏观看,位于中国、阿富汗、塔吉克斯坦边界的喷赤河,图片来源@视觉中国)

▼

此外,也有少数流水由于地形阻隔

在高原内部汇成了诸多湖泊

同样成为高原生命的宝藏

如,喀喇昆仑山脉最大的湖泊

班公湖

它的形状,细长如河道

2/3位于中国,1/3在印控克什米尔

作为内流湖的它

并非如很多人想象完全是咸水湖

它在中国的一侧

由于冰川融水补给丰富

反而成为了淡水湖

湖中鱼类成群,湖边水草丰茂

每到春夏之际

便会聚集成千上万的珍稀候鸟

(班公湖,位于广义上的喀喇昆仑山脉边缘,东接羌塘高原,南临喜马拉雅山脉,摄影师@章力凡)

▼

至此

哪怕深居内陆,哪怕没有主角光环

喀喇昆仑都在用实力

创造属于自己的奇迹

这样一座山脉耸立多国边疆

注定会吸引勇敢的人前来

开辟另一番事迹

04

最勇敢的人群

如你所见

喀喇昆仑并不是一座容易亲近的山

高寒、缺氧

只是人们进入喀喇昆仑面对的第一道难关

雪崩、落石、泥石流、河水暴涨等

每一个都可能会让你落入生死险境

(雪崩,摄于巴基斯坦境内的喀喇昆仑山脉,摄影师@Xy E)

▼

即便困难重重、危机重重

千年前的法显、玄奘没有退缩

他们身负使命,怀揣勇气

先后从长安出发

穿越河西走廊,踏行过帕米尔高原

从不同方向踏上喀喇昆仑

传播佛教文化

(位于巴基斯坦吉尔吉特的Kargah摩崖佛像,摄影师@孙志军;标注@冰蘑菇/星球研究所)

▼

往来中国西域与中亚、南亚的商旅没有退缩

他们走出的便捷通道

是庞大的“丝绸之路”网络中

极为重要的一环

(请横屏观看,巴基斯坦的吉尔吉特,位于喀喇昆仑南麓,历来是丝绸之路上的重要站点,图片来源@视觉中国)

▼

临危受命的左宗棠没有退缩

在收复新疆的战役中

他带领的军队曾直抵喀喇昆仑

建立当时海拔最高的驻兵点

赛图拉哨卡

(赛图拉哨卡遗址,图片来源@视觉中国)

▼

后来

常年驻守在神仙湾的中国官兵没有退缩

他们始终驻扎在这座

中国海拔最高的哨所之一

扼守着喀喇昆仑山口

(神仙湾哨所,摄影师@向文军)

▼

20世纪60年代

接到喀喇昆仑公路修建任务的兵团也没有退缩

这条路北起新疆喀什

南至巴基斯坦北部城市伊斯兰堡

全长1200多公里

中巴两国前后用了10余年时间

投入上万人,牺牲700多人

才修成通车

(巴基斯坦吉尔吉特的一处陵园,纪念因修建喀喇昆仑公路而牺牲的中国烈士,摄影师@王秉瑞)

▼

这条路穿过喀喇昆仑山等数条山脉

是世界上海拔最高的跨境公路

也是世界上最难修建的公路之一

有人称之为“世界奇迹”

(喀喇昆仑公路示意,制图@高俪倩&冰蘑菇/星球研究所)

▼

其中的红其拉甫至吉尔吉特路段

纵穿了喀喇昆仑山脉

在高耸的雪山间穿梭

公路两侧落差极大

常常面临各种各样的自然灾害

是其中最核心,也最难修建的路段之一

(请横屏观看,巴基斯坦境内的喀喇昆仑公路,背后远处如无数宝塔垒砌的山名为“帕苏锥”,是喀喇昆仑公路的地标之一,图片来源@视觉中国)

▼

在工程施工之前

人们难以想象

一条人走马踏形成的小路能被修成宽敞大路

即便建成后

公路也屡遭自然的重创

最严重的一次发生在2010年

当时,巨型的山体滑坡侵袭了这条公路

大量落石堵塞在狭窄的山谷中

流水逐渐汇聚成一条狭长的堰塞湖

修好的公路从此被埋在水下

直到中国工程队另外打通隧道

才又得以通车

(现在的阿塔巴德湖,图片来源@视觉中国)

▼

现如今

大多数普通人已经不需要如此大的勇气

便可以欣赏喀喇昆仑

我们可以行驶在喀喇昆仑公路

仰望它的风采

也可以在万米高空的飞机上

俯瞰它的风姿

但总有人想要更加深入

就有了

中国科考队在1987年

开启对喀喇昆仑的首次科学考察研究

就有了

无数探险者哪怕以生命为赌注

也要攀登以K2为首的一系列山峰

(此图摄于K2,即乔戈里峰,海拔8000米以上的瓶颈路段,登山者旁边就是30层楼高的冰瀑,经常会掉下巨大的冰块,让攀登者陷入险境,摄影师@高立)

▼

1954年,人类首次登顶K2

2004年,中国人首次登顶K2

2021年,人类第一次冬季登顶K2

至此世界14座8000米级山峰

全部完成冬季登顶

他们行走在冰川上

(喀喇昆仑山中的徒步者,图片来源@视觉中国)

▼

攀爬在冰岩混杂的峭壁间

化不可能为可能

(攀登者,摄于巴基斯坦境内,摄影师@高立)

▼

就这样

学者、商旅、军事家、筑路者、探险家

在喀喇昆仑来来往往

哪怕它冷酷、神秘、危险

可它也相当诱人、便捷

当我们真正了解过它

也忍不住被它吸引

此时的我们不再是旁观者

我们与它并肩看到了

世界第二高峰如何带领众山昂首向上

与喜马拉雅一较高下

(乔戈里峰日照金山,摄影师@Jerry)

▼

与它一起看水汽化为降雪

累积成山间的宽大冰河

绵延数十公里

(巴基斯坦境内的巴尔托洛冰川,摄影师@高立)

▼

与它俯瞰成千上万条流水

从高处向下流淌,汇聚成河

将所到之处的干旱变为勃勃生机

(透过飞机舷窗看巴基斯坦的罕萨河谷,摄影师@陈剑峰)

▼

与它看往来的人群

如何坚强地翻越山脉、开辟道路

打通往来交流的难关

(巴基斯坦境内,巴尔托洛冰川上的徒步者,摄影师@高承)

▼

同时也看到了喀喇昆仑

没有因身处超级山脉的夹缝而不再生长

没有因位于遥远边疆而远离历史轨迹

没有因无神话传说加身而脱离人类视野

最终凭实力走到众人面前

成为我们心向往之的奇迹

(请横屏观看,新疆阿克赛钦附近遥望喀喇昆仑山脉,摄影师@7556米)

▼

本文创作团队

撰文:王逻辑

图片:肩水都尉

设计:冰蘑菇

地图:高俪倩

审校:云舞空城&李楚阳&松楠

封面&头图来源:视觉中国

【参考文献】

[1] 苏珍等. 喀喇昆仑山-昆仑山地区冰川与环境[M]. 科学出版社, 1998, 6.

[2] 张青松, 李炳元主编. 喀喇昆仑山-昆仑山地区晚新生代环境变化[M]. 中国环境科学出版社, 2000.

[3] 张志军等编著. 喀喇昆仑南麓卫星遥感景观图册[M]. 中国地质大学出版社, 2022, 1.

[4] 王英珊, 孙维君, 丁明虎, 等. 青藏高原冰川物质平衡变化特征及其对气候变化响应的研究进展[J]. 气候变化研究进展 , 2025, 21 (2): 208-220.

[5] Hu Liu, Lei Wang, Jing Zhou, et al. Energy-balance modeling of heterogeneous glacio-hydrological regimes at upper Indus[J]. Journal of Hydrology: Regional Studies, 2023, 49.

[6] Xie F., Liu S., Gao Y., et al. Interdecadal glacier inventories in the Karakoram since the 1990s[J]. Earth Syst. Sci. Data, 2023, 15, 847–867.

[7] 刘方圆, 石正国. 全球变暖背景下中亚兴都库什、喀喇昆仑及天山气候变化研究进展[J]. 地球环境学报, 2023, 14(1): 27– 37, 48.

[8] Li X., Long D., Scanlon B. R., et al. Climate change threatens terrestrial water storage over the Tibetan Plateau[J]. Nature climate change, 2022.

[9] 朱颖彦, 潘军宇, 李朝月, 等. 中巴喀喇昆仑公路冰川泥石流[J]. 山地学报, 2022, 40(1): 71-83.

[10] 冀琴, 刘睿, 杨太保. 1990-2015年喜马拉雅山冰川变化的遥感监测[J]. 地理研究, 2020, 39(10).

[11] 董汉文, 许志琴, 曹汇, 等. 东喜马拉雅构造结东、西边界断裂对比及其构造演化过程[J]. 地球科学, 2018, 43(4):933-951.

[12] 陈亚宁, 李 稚, 方功焕, 等. 气候变化对中亚天山山区水资源影响研究[J]. 地理学报, 2017, 72(1).

[13] 刘蛟, 刘铁, 黄粤, 等. 基于遥感数据的叶尔羌河流域水文过程模拟与分析[J]. 地理科学进展, 2017, 36.

[14] 许艾文, 杨太保, 王聪强, 等. 1978-2015年喀喇昆仑山克勒青河流域冰川变化的遥感监测[J]. 地理科学进展, 2016.

[15] 刘时银, 姚晓军, 郭万钦, 等. 基于第二次冰川编目的中国冰川现状[J]. 地理学报, 2015, 70(1).

[16] 朱颖彦, 杨志全, 廖丽萍, 等. 中巴喀喇昆仑公路冰川地貌地质灾害[J]. 灾害学, 2014, 29 (3) : 81-90.

[17] 李海兵, Valli Franck, Arnaud Nicolas, 等. 喀喇昆仑断裂带走滑过程中伴随的快速隆升作用: 热年代学证据[J]. 岩石学报, 2008, 24(07): 1552-66.

[18] Richard Phillips. Geological map of the Karakoram Fault zone, Eastern Karakoram, Ladakh, NW Himalaya[J]. Journal of Maps, 2008.