2016年8月16日,我国成功将世界首颗量子科学实验卫星“墨子号”发射升空。此次发射任务的成功,标志着我国空间科学研究又迈出重要一步。随着“墨子号”的成功升空,中国成为全球第一个实现卫星和地面之问量子通信的国家,我国将实现“天地一体化”量子通信网络的初步构建,成为量子通信领域的中国最强音,更巩固了我国在量子通信领域的世界领先地位。

首次实现卫星和地面之间量子通信

2016年8月16日1时40分,我国于酒泉卫星发射中心运用长征二号丁运载火箭,成功发射全球首颗量子科学实验卫星——“墨子号”,是我国将首次达成卫星与地面间的量子通信,构建天地一体化的量子保密通信与科学实验体系。

量子作为能量的最小单元,分子、原子、光子、电子等均为其具体表现形态。基于量子特殊规律研发的通信卫星,即量子通信卫星。

量子卫星首席科学家潘建伟院士指出,量子通信的安全性源于量子物理基本原理。单光子的不可分割特性及量子态的不可复制性,确保了信息传输的不可窃听与不可破解,从原理层面保障了身份认证、传输加密及数字签名等环节的无条件安全,可从根本上、永久性地解决信息安全难题。

“墨子号”能实现千公里级无中继量子保密通信

量子卫星项目于2011年12月正式立项,是中科院空间科学先导专项首批科学实验卫星之一。其主要科学目标包括开展星地高速量子密钥分发实验,并在此基础上推进广域量子密钥网络实验,以期在空间量子通信实用化方面取得重大突破;同时,在空间尺度进行量子纠缠分发与量子隐形传态实验,以验证量子力学理论。

每秒分发上亿个光量子

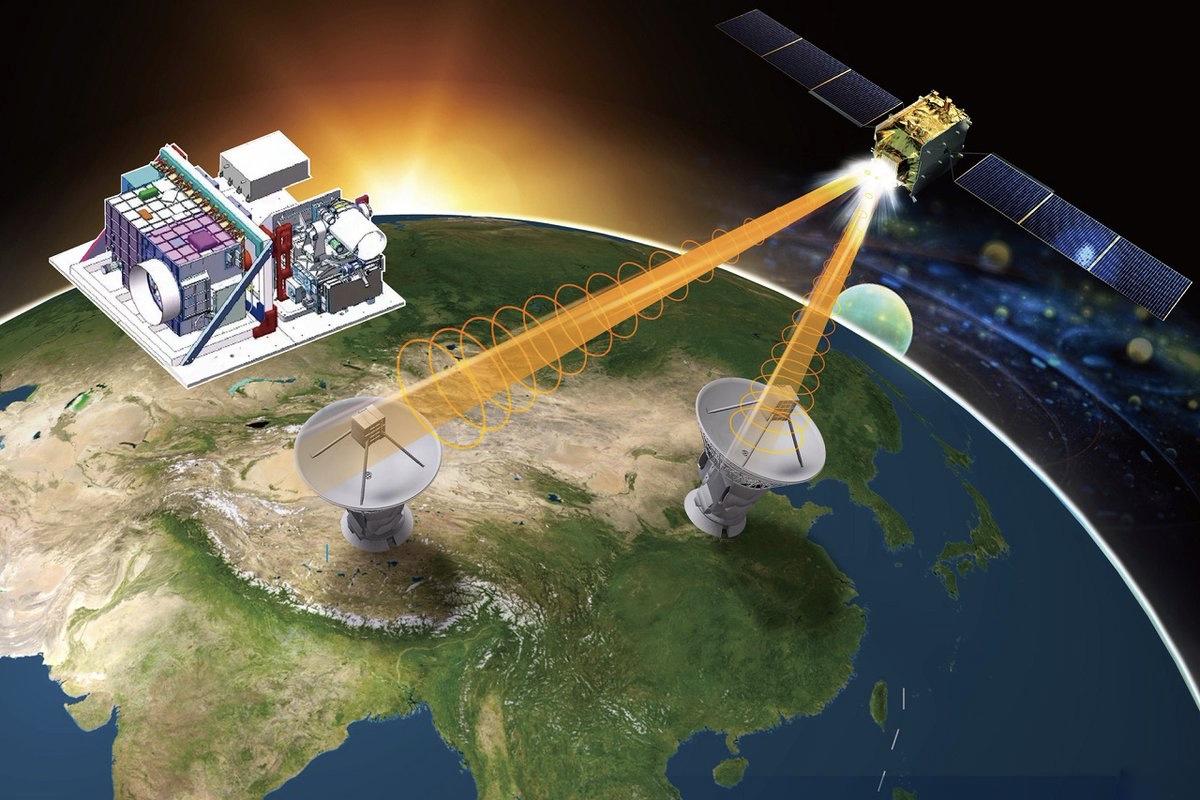

量子通信卫星作为一种卫星通讯技术,其核心在于接收并精准分发来自地球的量子信号,以达成地面与太空之间的信息传输。因此,量子通信的实现不仅依赖于“墨子号”这一太空中的卫星,还需一套完备的地面系统作为支撑。

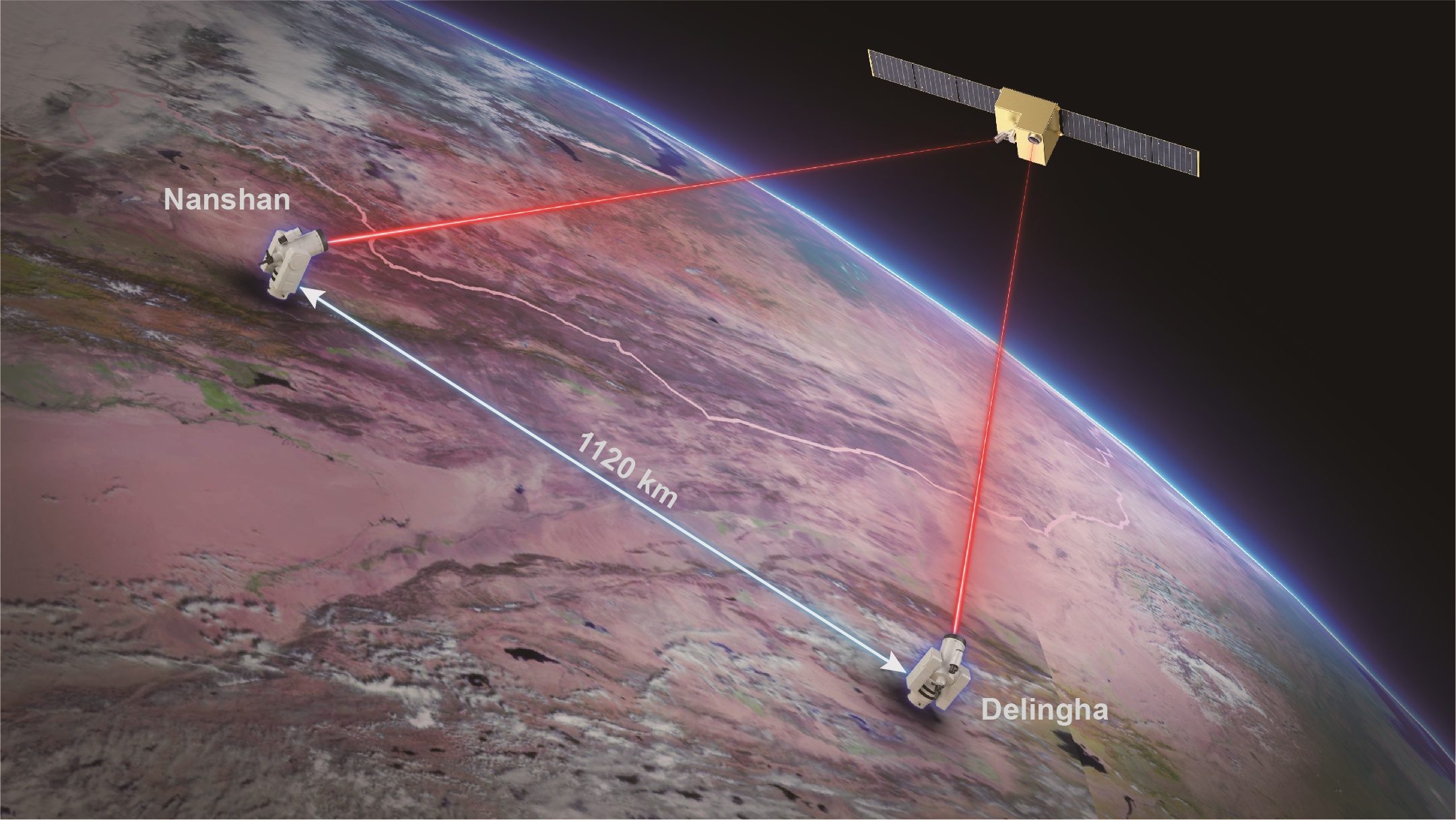

“墨子号”的地面系统架构完备,涵盖一个科学实验中心(位于合肥的中国科学技术大学量子科学实验中心)、四个量子通信地面站(分别设于北京兴隆、云南丽江、青海德令哈及乌鲁木齐南山)以及一个量子隐形传输实验平台(以阿里隐形传态实验站为核心,构建天地一体化量子科学实验系统)。

“墨子号”作为中国量子通信卫星领域的先驱,通过传输光量子(即光的最小单位——光子)实现信息传递。其每秒需分发数以亿计的光量子,且这些光量子状态各异。将光量子比作硬币,星地实验的难度便如同从万米高空飞行的飞机上,持续且精准地将上亿枚硬币逐一投入地面一个旋转的存钱罐中,其精确度要求极高。量子之所以能够实现信息的高速传递,得益于其一系列独特的物理特性,这些特性使量子能够如《封神演义》中土行孙的遁地术般,瞬间消失并再现于他处。其中,“量子纠缠”特性尤为关键。

量子纠缠,即在特定条件下,两个微观粒子若处于纠缠态,无论相隔多远,对其中一个粒子的量子态进行任何改变,另一个粒子都会立即感知并作出相应变化。这一特性可类比于齐天大圣孙悟空与其分身,无论距离多远,都能做到“心有灵犀一点通”。“墨子号”正是利用量子纠缠这一特性,有效提升了二进制编码的效率。

“针尖对麦芒”的精准定位

“墨子号”量子通信卫星作为构建天地一体化通信网络的关键空间中转节点,肩负着光信号发射与传输的核心使命。如何确保距离地球表面数百公里高空的光信号能够精准、稳定地被地面光学天线接收,潘建伟院士以“针尖对麦芒”这一生动比喻,形象阐释了其中关键性实验技术所面临的极高难度。

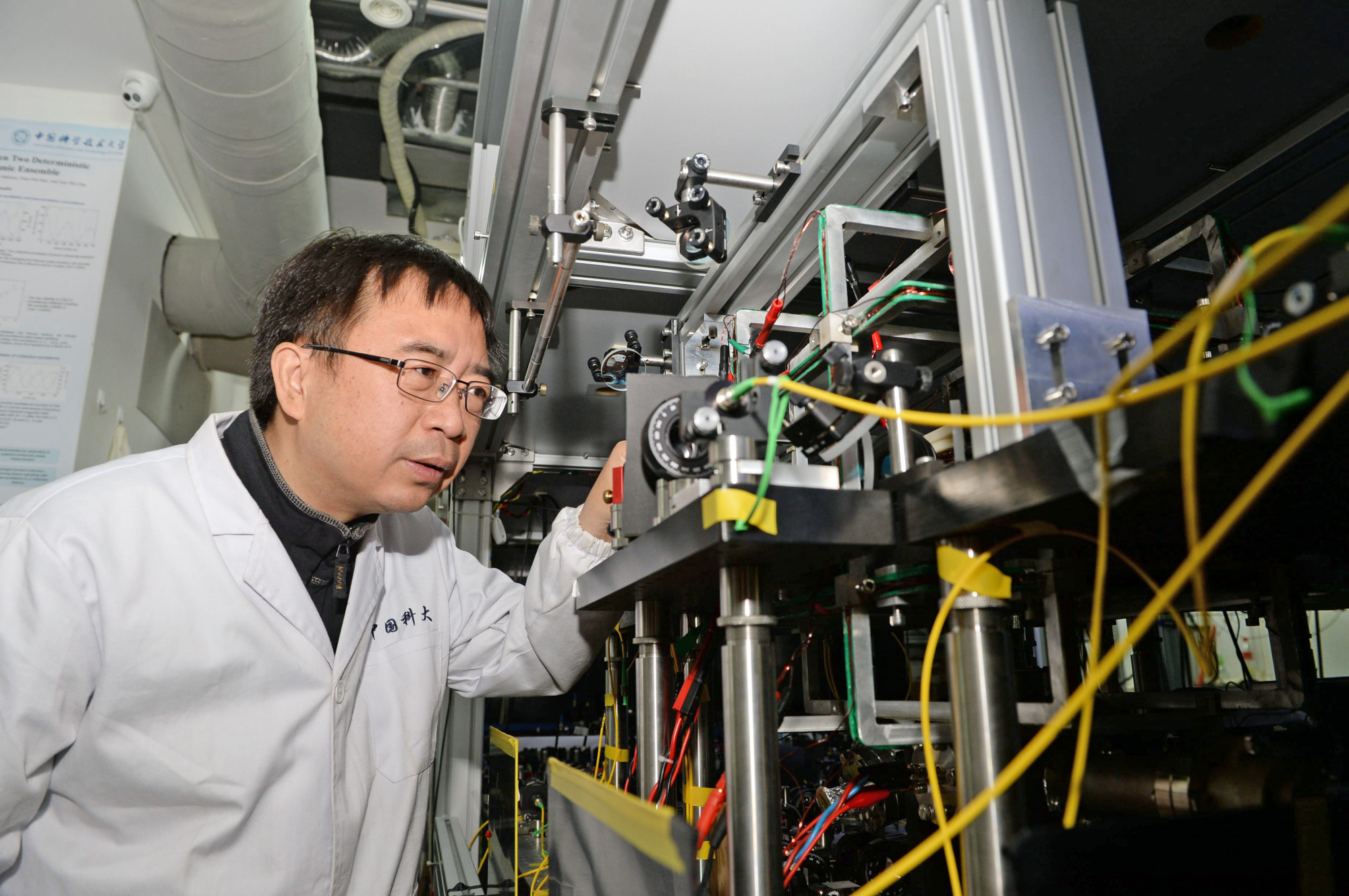

量子卫星首席科学家潘建伟院士

潘建伟介绍,卫星所发射的光信号属于极其微弱的单光子级别,在从太空向地面传输的过程中,会遭遇多种因素的干扰。例如星光、灯光等各类光源都会成为信号传输的背景噪声,对光信号的接收造成严重影响。而且,卫星在太空中高速运动,地面光学天线需要时刻精准追踪卫星的运动轨迹,保持同步“节奏”,才有可能实现信号的准确接收。

因此,在“墨子号”量子通信卫星的设计阶段,科研团队就必须攻克两大难题:一方面要有效克服各类噪声的干扰,确保信号源的稳定性;另一方面要实现卫星与地面光学天线的高精度对接。尽管实验条件极为苛刻,如同“针尖对麦芒”般艰难,但在我国科学家的不懈钻研与努力下,这一技术难题最终得以成功攻克。

开启量子通信新时代

“墨子号”承担着解决信息安全问题的关键任务。采用量子通信技术,可有效杜绝电话被窃听的风险。量子通信密码在通信过程中随机生成,而非预先设定,确保了信息传输的不可窃听与不可破解性。

具体而言,“墨子号”发射后,会持续发送光子序列,可视为“天际密信”。这些光子抵达地面光学实验站后,由实验站进行解码,解码成功即实现通信。

量子卫星的成功发射,为我国构建广域量子通信体系、率先实现全球量子通信卫星网络建设奠定了坚实基础,标志着人类首次全球卫星与地面间的量子通信即将成为现实。

随着“天地一体化”量子通信网络的逐步完善,历经30余年研究的量子信息领域将迈入深化应用的新阶段。未来,量子通信不仅是全新的加密通信方式,更将成为新一代信息网络安全的核心技术,以及电子服务安全的重要支撑,为未来信息社会的可信行为提供关键保障。预计不久的将来,量子通信技术将如手机、电脑般普及,惠及广大民众。

参考来源:新华网、人民网、科普中国